【www.guakaob.com--春节】

古诗背景

于谦写的诗(一)

《江畔独步寻花》

唐肃宗上元元年(公元760年)诗人杜甫在饱经离乱之后,寓居四川成都,在西郊浣花溪畔建成草堂,暂时有了安身的处所,心情比较舒畅。春暖花开时节,他独自在江畔散步赏花,写下了《江畔独步寻花》一组七首绝句,这是其中的第六首。 首句“黄四娘家花满蹊”,点明寻花的地点。“蹊”是小路。“花满蹊”是说繁花将小路都盖住了,连成片了。次句“千朵万朵压枝低”。“千朵万朵”形容数量之多。“压枝低”中的“压”和“低”两个字用得十分贴切、生动,形象地描绘了春花密密层层,又大又多,沉甸甸地把枝条都压弯了。这句是上句“满”字的具体化。第三句“留连戏蝶时时舞”。“留连”是形容蝴蝶飞来飞去舍不得离开的样子。这句从侧面写出春花的鲜艳芬芳。其实诗人也被万紫千红的春花所吸引而留连忘返。第四句“自在娇莺恰恰啼”。“娇”是形容莺歌柔美圆润。“恰恰啼”是说正当诗人前来赏花时,黄莺也在鸣叫。只因为诗人内心欢愉,所以想当然地认为黄莺特意为自己歌唱。这与上句说彩蝶留连春花一样,都是移情于物的手法。由于诗人成功地运用了这一手法,使物我交融,情景相生,这首小诗读起来就更亲切有味。

石灰吟 明朝大臣于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒.明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。诗人托物言志,通过赞美石灰,表达了自己以天下为己任,为了社稷苍生不惜“粉身碎骨”的坚强意志和决心。此诗却有坚定不屈的笔意。

这是一首托物言志诗。作者以石灰作比喻,表达自己为国尽忠,不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决 心。 作为咏物诗,若只是事物的机械实录而不寄寓作者的深意,那就没有多大价值。这首诗的价值就在于处处以石灰自喻,咏石灰即是咏自己磊落的襟怀和崇高的人格。[1] 首句“千锤万凿出深山”是形容开采石灰石很不容易。次句“烈火焚烧若等闲”。“烈火焚烧”,当然是指烧炼石灰石。加“若等闲”三字,又使人感到不仅是在写烧炼石灰石,它还象征着志士仁人无论面临着怎样严峻的考验,都从容不迫,视若等闲。第三句“粉身碎骨浑不怕”。“粉身碎骨”极形象地写出将石灰石烧成石灰粉,而“浑不怕”三字又使我们联想到其中可能寓有不怕牺牲的精神。至于最后一句“要留清白在人间”更是作者在直抒情怀,立志要做纯洁清白的人。 于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。[2]

于谦(1398年5月13日─1457年2月6日)号节庵,字廷益,浙江钱塘人,著名的政治家、军事家,汉族人,明朝名臣,民族英雄。他是永乐年间进士。 于谦少年时十分仰慕文天祥,除了习读八股制艺,还努力研讨古今治乱兴衰的道理,“慨然有天下己任之志”。 于谦相貌英伟,善谈吐,声音宏亮,每次奏对,极有条理,引起了明宣宗的注意。他又淳朴忠厚过人,忘身忧国,性格刚强,才思的畅通敏捷,考虑的周到仔细,一时没有人能比得上,他又看不起怯懦无能之辈,在朝中颇遭忌妒。但很受英宗器重,大小事情均按于谦意思办理。主持兵部工作时,正值明朝四面内忧外困之时,他采取正确方针,号令严明,化解了危机。 他任监察御史巡按江西的时侯,曾为数百蒙受冤狱的人平反。升兵部右侍郎、巡抚河南、山西,深入里巷访问父老,赈济灾荒,筑堤植树,将镇将私垦的田全部收为官屯,以补助边境

经费。前后在任十九年,威信很高。 于谦死的那天,阴云密布,全国的人都认为他是冤枉的。皇太后开始时不知道于谦的死,听说以后,叹息哀悼了几天。英宗也后悔了。 于谦死后一年,外敌又侵边,朝中无不怀念于谦。 成化初年,将于谦之子于冕赦免回来,他上疏申诉冤枉,得以恢复于谦的官职,赐祭,诰文里说:"当国家多难的时候,保卫社稷使没有危险,独自坚持公道,被权臣奸臣共同嫉妒。先帝在时已经知道他的冤,而朕实在怜惜他的忠诚。"这诰文在全国各地传颂。 弘治二年,采纳了给事中孙需的意见,赠给于谦特进光禄大夫、柱国、太傅,谥号肃愍,赐在墓建祠堂,题为"旌功",由地方有关部门年节拜祭。 万历中,改谥为忠肃。杭州、河南、山西都是历代奉拜祭祀不止。 简要生平: 1398年5月13日,出生于一个官宦世家。 1405年,一和尚为他相面,预言他为宰相之才。 1414年十六岁入府学为诸生。 1421年永乐十九年,二十三岁时考中进士,原为会试第一名,却因“策语伤时”被置于三甲第九十二名。 不久执行公务,初步显示了他那廉正的 风骨 1426年随英宗征汉王朱高煦,历数高煦之罪行,宣宗对于谦的表现十分满意。 1430年(宣德五年),明廷设立巡抚。宣宗亲点于谦为兵部右侍郎,巡抚河南、山西二省,一下子把于谦从七品升至三品。于谦任两省巡抚九年,威惠流行,百姓呼之为“于龙图” 1442年(正统七年),张太后病逝。此后内阁“三杨”也相继老死。宦官王振专权,于谦写诗一首自勉传为佳话。 1446年(正统十一年),于谦入京奏事,被王振陷害,河南、山西两省百姓闻知,纷纷入京上书,身在两省的宗室周王、晋王也提出相同的请求。王振无奈,只得将于谦官复原职。 1448年(正统十三年),明朝边防日益吃紧,于谦奉命入京,任兵部左侍郎。 1449年(正统十四年)七月,王振挟明英宗亲征瓦剌,于谦被命留守京师。 1449年8月,英宗被俘,于谦力主抵抗,反对南迁。其后担负守京重任,救明廷于危急之中。 1457年(景泰八年)正月,石亨、徐有贞等人发动夺门之变,拥英宗复位,即日于朝班中逮捕了于谦和王文。于谦被诬陷处死。 抄没于谦家产时,家中无值钱之物,只有正室关锁甚固。打开看时,里面除去景帝所赐的莽衣、剑器,别无他物。 据说于谦被杀时,阴霾四合,天下冤之。人们对明廷这种恩将仇报的做法非常愤慨,用不同的方式来纪念于谦。 于谦死后,继任的兵部尚书陈汝言攀附石亨,贪污纳贿,使于谦整顿国防之前功俱废,英宗则忧形于色。 后来西北有警,恭顺侯吴瑾对英宗说:“使于谦在,当不令寇至此。”英宗听罢,默默无语。 1466年(成化二年)八月,遇赦回乡的于冕,上疏为父讼冤,明宪宗这才亲自为于谦昭雪,将崇文门内西裱褙胡同的于谦故宅,改为“忠节祠”,遣官祭奠英魂。 1489年(弘治二年),明廷赠于谦光禄大夫、柱国、太傅,谥肃愍,赐祠于其墓曰“旌功”。从此于谦与岳飞并卧于风光秀丽的西子湖畔,后人才有“赖有岳于双少保,人间始觉重西湖”的诗句。 相关作品: 明史·于谦传 于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照

竹石

这首诗着力表现了竹子那顽强而又执著的品质 。是赞美了岩竹的题画诗,是一首咏物诗,开头用“咬定”二字,把岩竹拟人化,已传达出它的神韵;后两句进一步写岩竹的品格,它经过了无数次的磨难,长就了一身特别挺拔的姿态,从来不惧怕来自东西南北的狂风。郑燮不但写咏竹诗美,而且画出的竹子也栩栩如生,用他也的话说是“画竹子以慰天下劳人”。所以这首诗表面上写竹,其实是写人,写作者自己那种正直倔强的性格,决不向任何邪恶势力低头的高傲风骨。同时,这首诗也能给我们以生命的感动,曲折恶劣的环境中,战胜困难,面对现实,像岩竹一样刚强勇敢,体现了爱国者的情怀。

20.古诗两首(第一课时)

于谦写的诗(二)

备课时间:20150525 上课时间:20150601 总课时数49

20.古诗两首(第一课时)

教学目标:

1.学习于谦的《石灰吟》,学会诗中“谦、锤、凿、焚”4个生

字,知道“千锤万凿、若等闲、浑不怕、清白”等词的意思。

2.能用自己的话来解释古诗。体会石灰历经艰辛却不改变其本色的形象。

3.联系诗人生平体会诗人不畏艰难、不怕牺牲、正义凛然的崇

高品质。【于谦写的诗】

教学重点:能用自己的话来解释古诗。体会石灰历经艰辛却不改变其本色的形象。

教学难点:联系诗人生平体会诗人不畏艰难、不怕牺牲、正义凛然的崇高品质。

教学用具: 课件

前课堂

一、 学习目标:

1.学习于谦的《石灰吟》,学会诗中“焚”,知道“千锤万凿、

若等闲、浑不怕、清白”等词的意思。

2.能用自己的话来解释古诗。体会石灰历经艰辛却不改变其本色的形象。

二、 学习任务

一、学习生字词

1.这一课共有 个生字,它是

2.这个字 是 结构。我用 方法记住了 (怎么记住的)。

4.我想提醒大家:写 (生字)要注意 。读这个

字时要注意 。

二、朗读课文

我能正确、流利、有节奏、有感情地朗读《石灰吟》。

三、了解大意

1.通过自读古诗,我了解了石灰的炼制过程:

2..练读《石灰吟》。

3.我知道古诗中: 的意思是 。 的意思是 。

四、走进于谦,了解于谦

1.通过查资料,我搜集了于谦的资料:

2.我想大家分享一个于谦的小故事:

五、我搜集了其他托物言志的古诗是:

比较它们和《石灰吟》的相同点和不同点? 通过查阅工具书,我知道了《石灰吟》前两句的意思是 通过查阅工具书,我知道了《石灰吟》后两句的意思是 三、评价生成:通过自己在前课堂学习,你还有哪些疑惑?

课堂

一、总结学法,明确目标。

1.今天我们再来学习一首有名的诗——《石灰吟》(板书课题),

齐读诗题。

2.记得以前老师是怎样带着大家学习古诗的?

3.今天我们就继续用这种方法来学习这首诗

二、知诗人 解课题

1.了解诗人:《石灰吟》的作者是——明代诗人于谦。知道于谦吗?

补充出示:于谦(1398-1457),

2.释题:吟:吟诵,古代诗歌体裁的一种名称,石灰吟就是吟诵石灰,大家了解石灰吗?简单交流对石灰的认识。

3.质疑:于谦12岁就写出《石灰吟》,十二岁的于谦为什么要吟诵石灰呢?

三、读诗句 明诗意

(一)初读古诗

1.出示古诗自学,学生自由读诗,要求读正确。

2.指名读,正音。学习生字“焚”,描红。

3.范读,明确节奏。

4.指名读,推荐,齐读。要读出节奏感、韵律美。

(二)了解古诗大意

过渡:会读了,下面该干嘛了?你当小老师,帮老师向同学们提一个问题?对了,要了解诗意了。

1. 于谦笔下的这首诗,简练地展现了石灰的生命历程。大家对

石灰是怎样产生的应该不是很清楚,请同学们浏览《石灰的自述》,体会石灰的制作过程,看着这份材料你读懂了诗中的哪些词语?用笔圈出来,你又看到了怎样的石灰,可以在旁边写点批注。

2. 石灰自述:

3. 学生对照材料与古诗,说说古诗的大意

(1)对着材料,你读懂了古诗中的哪个词语?(根据学生回答叫学生板书:千锤万击 烈火焚烧 粉骨碎身)

(2)“若等闲”什么意思?“全不怕”什么意思?连起来说说诗意

四、想意境 悟诗情 想意境

过渡:到这儿,诗意弄懂了,该下课了吗?对,发挥想象,

1.石灰石变成石灰容易吗? 你从哪里看出来的?

2.看着“千锤万击”这四个字,你能想象石灰在运出深山之前,承受着怎样的煎熬吗?

“烈火焚烧”看着这四个足以灼热你心灵的文字,你似乎感受到此时的石灰正处于怎样的状态?

有了想象,诗句就有了形象,有了情感,有了分量。作者连用了三个四字词语,写出了石灰所经受的考验。

2、在我们看来难以承受的千锤万击、烈火焚烧、粉骨碎身,石灰为什么能“若等闲”“全不怕”呢?(要留清白在人间)石灰之所以忍辱负重,承受煎熬,原来有着这样远大的理想与崇高的气

节。

4.通过对石灰制作过程的了解,你认识怎样的石灰?(板书:坚强不屈 洁身自好)你对石灰产生了怎样的情感?

5.指名朗读,这次我们读书的要求提高了,要做到眼中有石灰之形,心中有石灰之情。

悟诗情

1.你们经过一座石灰窑,会不会想到要去赞颂石灰?十二岁的于谦为什么去吟诵石灰呢?石灰和于谦之间有什么联系吗?

2.诗歌表面写石灰,其实在字里行间隐隐的藏着诗人于谦自己的影子,“诗言志、歌咏言”,于谦借石灰来表达自己做人的志向和高尚的情操,这种写法叫——(板书:托物言志)

3.后来的于谦是真的如他诗里所写的那样留清白在人间吗? 教师出示材料:配乐

4、石灰如人,人如石灰。看着一段段让人感动的文字,你们看出十二岁的于谦想表达自己怎样的情操了吗?他是一个怎样的人?在课题旁写几个形容他的词语,挑学生板书板书

五、诵诗句 背诗文

通过石灰,大家已体会到诗人的无限情怀,配乐

一诵――少年抒怀 于谦十二岁就写下了《石灰吟》这样慷慨激扬的诗,假如你就是当年那个意气风发的于谦,你会怎么高声诵读这首诗?(学生诵读)——教师评价:好一个志存高远的于谦。 二诵――为官感悟 为官后的于谦依然不忘自己年轻时写下

诗人于谦 资料

于谦写的诗(三)

于谦 (1398年5月13日─1457年2月16日),汉族,字廷益,号节庵,浙江钱塘人,明朝名臣,民族英雄。永乐十九年(1421年)登辛丑科进士,宣德初授御史,曾随宣宗镇压汉王朱高煦之叛。他忧国忘身,口不言功,自奉俭约,所居仅蔽风雨,但性固刚直,颇遭众忌。天顺元年(1457年)英宗复辟,石亨等诬其谋立襄王之子,被杀。成化初,复官赐祭,弘治二年(1489年)谥肃愍。万历中,改谥忠肃。有《于忠肃集》。于谦与岳飞、张煌言并称“西湖三杰”。 姓名:

于谦

国籍:

中国明朝

民族:

个人概况 汉族

出生地:

浙江钱塘

出生日期:

1398年5月13日

逝世日期:

1457年2月16日

个人背景 大臣【于谦写的诗】

著名诗词

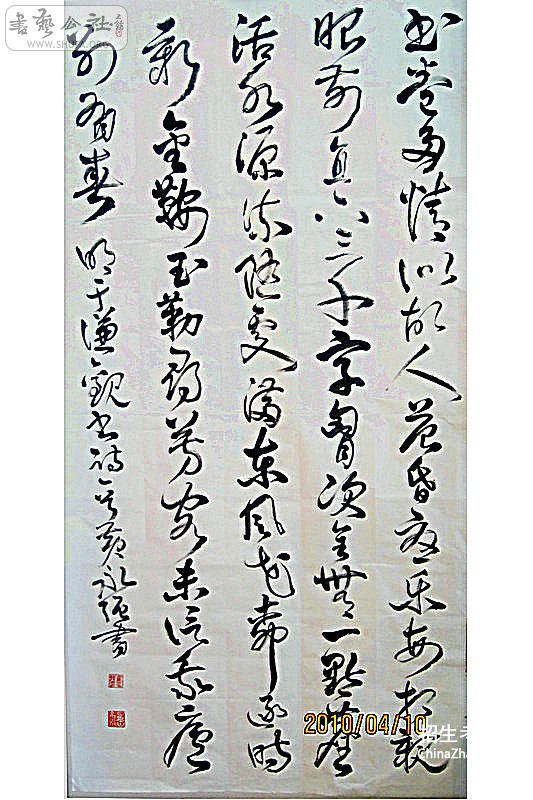

《石灰吟》【于谦写的诗】

千锤万凿出深山,

烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身全不怕,

要留清白在人间。

这是一首托物言志诗。于谦以石灰作比喻,表达自己为国尽忠,不怕牺牲的意愿和坚守高洁情操的决心。

作为咏物诗,若只是事物的机械实录而不寄寓作者的深意,那就没有多大价值。这首诗的价值就在于处处以石灰自喻,咏石灰即是咏自己磊落的襟怀和崇高的人格。

于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。 5 人物影响

于谦主张兵贵在精,将贵谋勇,用兵贵在临机应变,提倡“将士相习”,“管军者知军士之强弱,为兵者知将帅之号令”。所创团营之制,对明朝兵制影响很大。

6 人物评价

果堪虞。就卖个顺水人情,在退军之时将明英宗送回明朝廷。明英宗回朝登位不思于谦抗敌之功,却恨于谦不听蒙古兵之劝,几乎命丧刀下,就找个借口把于谦下狱,随即斩首,一泄私愤。一直到明英宗死后,明宪宗登位,才为了平息民愤收买人心,下令为于谦落实政策,平反昭雪。生衰死荣,令人握。怪不得民谚说:忠忠直直,终须乞食,奸奸狡狡,朝煎晚炒。

于谦是一个坚持原则·两袖清风的人,当年明月赞他是明朝第二伟人,他挽救了明朝。他被冤枉致死,没有人不深感惋惜,就连处死他的明英宗朱邦镇,最后也后悔不已。在明宪宗朱见深刚刚登基时,就为死去的于谦平冤昭雪。当明英宗被俘后,于谦挺身而出,主持大局,平息混乱。当时的吏部尚书王直事后激动不已,叫住于谦,说道:“今日虽百王直何能为!”于谦一生清廉,死后别无家产,这样的人,怎么让人不心生敬佩。

观书翻译赏析_作者于谦

于谦写的诗(四)

<观书>作者是明代文学家于谦。其全诗如下:

书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。

眼前直下三千字,胸次全无一点尘。

活水源流随处满,东风花柳逐时新。观书翻译赏析_作者于谦。

金鞍玉勒寻芳客,未信我庐别有春。

[赏析]

该诗盛赞书之好处,极写读书之趣,作者于谦,是明代著名民族英雄、诗人。他生性刚直,博学多闻。他的勤学苦练精神与他的高风亮节一样名传后世。这首诗写诗人自我亲身体会,抒发喜爱读书之情,意趣高雅,风格率直,说理形象,颇有感染力。

诗的首联用拟人手法,将书卷比作多情的老朋友,。尾联以贵公子反衬,显示读书人书房四季如春的胜景。读书可以明理,可以赏景,可以观史,可以鉴人,真可谓是思接千载,视通万里,这美好之情之境,岂是玩物丧志的游手好闲者流所有以领略的!

入京的意思_作者于谦

于谦写的诗(五)

<入京>作者是明代文学家于谦。其全诗如下:

绢帕麻菇与线香,本资民用反为殃。

清风两袖朝天去,免得闾阎话短长。

[前言]

正统年间,宦官王振专权,作威作福,肆无忌惮地招权纳贿。入京的意思_作者于谦。百官大臣争相献金求媚。每逢朝会期间,进见王振者,必须献纳白银百两;若能献白银千两,始得款待酒食,醉饱而归。而于谦每次进京奏事,从不带任何礼品。有人劝他说:"您不肯送金银财宝,难道不能带点土产去?"于谦潇洒一笑,甩了甩他的两只袖子,说:"只有清风。"还特意写诗<入京>以明志。

[译文]

绢帕、麻菇、线香等土特产,本来应该是老百姓自己享用的,[鉴赏]

这首诗嘲讽了进贡的歪风,表现了于谦为官清廉、不愿同流合污的铮铮风骨。后世人们经常用“两袖清风”一词来比喻为官廉洁。

于谦生活的那个时代,朝政腐败,贪污成风,贿赂公行。于谦时任山西巡抚,却为人正直,做官清廉。当时的社会风气,地方官进城奏议时,都要带很多当地名产作为打通气节乃至献媚取宠的礼物。而于谦进京,总是两手空空。有人就劝他带些山西名产手帕、线香和麻菇,进京后分送朝臣。于谦于是写下<入京>这首诗作答:“绢帕麻菇及线香,本资民用反为殃。清风两袖朝天去,免得闾阎话短长。”于谦敢空手去见皇上是因为自己没有小辫子被人抓,没有渴求往上爬。

上一篇:歌颂声乐老师的七律诗词

下一篇:QQ说说友谊不变青春无悔