【www.guakaob.com--春节】

《《鸟鸣涧》阅读练习及答案》

鸟鸣涧王维阅读答案 第一篇

《鸟鸣涧》阅读练习及答案

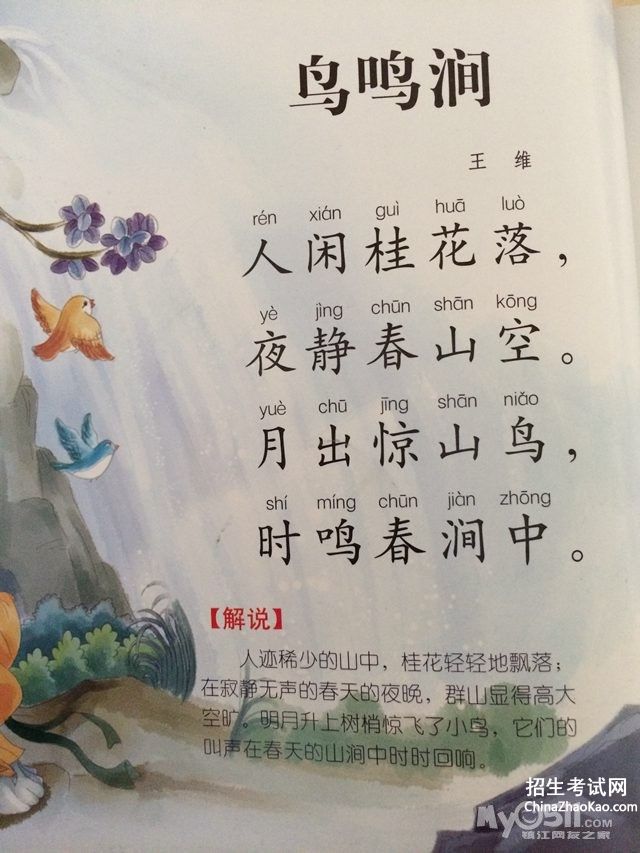

鸟鸣涧 王维

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

15、对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A、诗人用花落、山空、月出、鸟鸣这些动态的描写,来反衬出春山月夜阒无人声的幽寂。

B、第四句中诗人用\\\'时\\\'来修饰\\\'鸣\\\',从听觉上给人动静的对比,起了更生动的烘托作用。

C、全诗为我们描绘了一幅淡雅而意境幽远的春山月夜图,真是\\\'诗中有画,画中有诗\\\'。

D、全诗语言清新自然,不堆砌典故,但却细致地表现出自然界光色和音响的变化。

16、诗人将静与动巧妙地统一。在本诗中,共同构成动人的意境,颇有艺术辩证法。下列唐人诗句中没有运用动静相衬手法的一项是

A、桥响犬遥吠,庭空人散眠。(许浑《夜归丁卯桥村舍》)

B、炉火照天地,红星乱紫烟。(李白《秋浦歌》)

C、寒树鸟初动,霜桥人未行。(刘禹锡《途中早发》)

D、鹤鸣楚山静,露白秋江晓。(柳宗元《与崔策登西山》)

参考答案:

15A

16B

《鸟鸣涧--王维》

鸟鸣涧王维阅读答案 第二篇

鸟鸣涧

原文

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

赏析

《鸟鸣涧》是王维题友人皇甫岳所居诗《皇甫岳云溪杂题五首》的第一首。诗人以娴熟精炼的笔法,重点描绘了皇甫岳别墅中的景色,展现了一幅幽静恬人的春山月夜的图画。

这首诗极其善于运用动与静对立统一的辩证法,巧妙地赋静态的场景以动态,以动显静,使诗的艺术画面达到“意境两浑”的极致。

“人闲桂花落,夜静春山空”,表现的是别墅的环境寂无人声,桂花的开放与凋谢也无声无息。四周的“人闲”、“夜静”,造成了“山空”的错觉,为了取得静中有动、以动写静的艺术效果,诗人还精心捕捉了“花落”这一动态,用以反衬春山寂然若虚的空旷,映衬出春山之幽静。

“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,化静为动,写一轮明月破云而出,将皎洁的月光洒进山间,使已疲劳入梦的山鸟陡然惊醒,在惺忪朦胧中误以为天色将晓,于是便疑惑地不时向友邻发出阵阵问讯的鸣叫。这里,诗人抓住春山“月出”和空谷“鸟鸣”两个富有特征的动态进行描写,寓动于静,寓声于静,以动态、音响显静,在动与静的对立

统一中,让读者从空谷鸟鸣中聆听到了静的“声音”,从疏淡的笔墨中体味出“鸟鸣山更幽”的诗情画意,从而将有些抑郁的寂寥感转化为一种富有情趣的幽雅静谧的美感。

王维是我国“盛唐”“山水田园诗派”最杰出的代表之一,他的山水诗之所以能彪炳千古,除其具有“诗中有画”的艺术特色之外,还在于他所精心创造的“诗中画”独具鲜明强烈的动态性和悦耳爽心的音乐美,且能把音响与形象浑然天成地融为一体,达到“诗中画”所要求的最高境界。

《王维《鸟鸣涧》文本解读》

鸟鸣涧王维阅读答案 第三篇

于幽静处悟禅意——《鸟鸣涧》文本解读

星城实验小学 姚 芬

【作品简介】

该诗是王维题友人皇甫岳所居的云溪别墅所写的组诗《皇甫岳云溪杂题五首》之首。五首诗每一首写一处风景,接近于风景写生,而不同于一般的写意画,或许是一处景点。《鸟鸣涧》,侧重于表现夜间春山的宁静幽美。《鸟鸣涧》中,不仅可以看到春山由明月、落花、鸟鸣所点缀的那样一种迷人的环境,而且还能感受到盛唐时代和平安定的社会气氛。

【作者简介】

王维(701--761)字摩诘,太原祁(今山西祁县)人。他是一位文艺全才,诗、文、书、画都很著名,又精通音乐,善弹琴、琵琶。他出身世代官僚地主之家。其母崔氏奉佛三十余载。佛经《维摩诘经》,是智者维摩诘居士与弟子讲学之书。王维的名和字取于此。王维后半生之避世与佛教有关。王维在我国的诗坛上有“诗佛”之称,王维很早就归心于佛法,精研佛理,受当时流行的北宗禅的影响较大,晚年思想又接近于南宗禅。【鸟鸣涧王维阅读答案】

【文本解读】

王维一生诗作颇丰,“明月松间照,清泉石上流”、“人闲桂花落,夜静春山空”,王维的诗常在清灵之中透出几分禅意。在他的画中更是着笔清新,笔墨淡出,读他的画,便能自然而然的体悟到雅淡之中透出的独特艺术底蕴。王维总会令我想起江南的山与水,他像是为这

天与地而生的画师,一睁眸,一阖眼,皆是风华无双。《鸟鸣涧》就是王维“禅境诗” 为代表的山水小品。人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。诗只写了一个单纯的瞬间,静谧的山涧春夜里,悄然月出,栖迟在树上的山鸟被惊醒,在幽谷中啼鸣。在静中,诗人便觉得一切东西都有了生命。

王昌龄提出了“三境说”,诗有三境:一曰物境,二曰情境,三曰意境。王维的《鸟鸣涧》正是具备了此三境。

静秀的物境,这首诗写春山之静。“静”被诗人强烈地感受到了。为什么呢?是由于“山静”,所以人静。人静缘于心静,所以觉察到桂花的坠落。桂花、空山、明月、山鸟,春涧,远离市嚣的物象,观于心,便油然觉得静谧。用静默的心态去体察周遭的事物,则一切皆静得听得到针落。

清幽情境,王维面对着如此幽静的景色,他的心怎么又不会静下来呢?“我”独自信步,闲闲散散,散落的桂花,铺满了青石,甜幽的芬芳涤去身上的尘俗。静静的夜,空空的山,如此安静的禁地,升起的明月竟也惊扰到酣眠的山鸟,长鸣一声,划破春涧的静。王维在如此美的境地中,抛弃了世间杂物,栖息自己的心灵。王维在这样的夜,在这样的景致中,因为这一切他忘却了自己。王维精通禅理,他的诗都符合圣教。也可这样理解“人闲桂花落”是行无所事,“夜静春山空”是天下太平。鸟栖于树上,树忘于鸟,忽然月亮升起,光亮照射在树间,皎洁如白昼,惊动了山鸟。体现了王维物我两冥的境界。【鸟鸣涧王维阅读答案】

幽玄禅意的意境。王维将独处时的感悟,将禅的静默观照与山水【鸟鸣涧王维阅读答案】

审美体验合二为一,在对山水清辉的描绘中,折射出清幽的禅趣。在深涧空静无人处,人无意惊扰,在一片静寂中观悟,以动写静,受了惊的山鸟在春涧中啼鸣而出,喧中求寂,超以外象而入于诗心,显示出心境的空明和寂静。《鸟鸣涧》中还没米粒大的桂花落在石上,不仅看得见竟也听得见,就是一轮明月也把鸟儿给惊动了,壮极景之静。且心若不静又怎能听到桂花落地,鸟鸣春涧。“月出惊山鸟”中明月须是在远处,空山中方能望见;人若走近也必惊山鸟,故只能远望,远听。以淡然之心态观之,则物与己皆隐去也,唯神游于天地之间,物我两冥。其景又是那么自然真实,而无人工矫揉造作之弊。王维通常被人们冠以“诗中有画画中有诗”,这就要求王维“进得去也处得来”。这些景物是幽静明秀的,但是如果只描摹景物之美那么王维的诗就沦为下品了。不能是被动地被景物所控制,而应该是主动地去观照景物,在观照中让景物沾染上自己的思绪,而自己的思绪又能在这些景致中得到升华提炼。“一切景语皆情语”,需要从这么多景语中提取出意境,尤其是王维的禅趣。

鸟声反衬山林的静谧,寄寓诗人的幽独情怀,“人闲桂花落”的“有我之境”,“夜静春山空,月出惊山鸟,时鸣春涧中。”的“无我之境”。人若能享受孤独,寂寞也是一种美了。 王维用他全部的心神去细细地啼听花落鸟鸣的天籁,他的内心宁静淡泊,但又富于幽雅情致,静到极处的自然在诗人笔下有声有色,生意盎然。对境观心,而道契玄微,静极生动,动静不二的禅意,深入到山情水态中,化作和谐的声影流动,空灵而自然,这就是王维禅意诗的独特魅力。

《古诗鸟鸣涧的诗意_鸟鸣涧阅读答案_作者王维》

鸟鸣涧王维阅读答案 第四篇

<鸟鸣涧>作者是唐代文学家王维 。其古诗全文如下:

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

[前言]

<鸟鸣涧>是王维题友人皇甫岳所居的云溪别墅所写的组诗<皇甫岳云溪杂题五首>之首。古诗鸟鸣涧的诗意_鸟鸣涧阅读答案_作者王维。五首诗每一首写一处风景,接近于风景写生,而不同于一般的写意画,或许是一处景点。<鸟鸣涧>,侧重于表现夜间春山的宁静幽美。<鸟鸣涧>中,不仅可以看到春山由明月、落花、鸟鸣所点缀的那样一种迷人的环境,而且还能感受到盛唐时代和平安定的社会气氛。

[注释]

选自<王右丞集笺注>鸟鸣涧:鸟儿在山中鸣叫。河流名。

涧:很小的峡谷,但有水。

闲:安静、悠闲,含有人声寂静的意思。古诗鸟鸣涧的诗意_鸟鸣涧阅读答案_作者王维。

桂花:一种春桂,木犀的通称。一般在八月开花。

空:空寂、空空荡荡。空虚。这时形容山中寂静,无声,好像空无所有。

月出:月亮升起。

惊:惊动,扰乱。

时:时而,时鸣:偶尔(时而)啼叫。

山鸟:山中的鸟

[翻译]

寂静的山谷中,人迹罕至,只有桂花在无声地飘落。夜半更深,万籁俱寂,似空无一物。皎洁的月亮从山谷中升起来了,惊动了山中的鸟。时而在山涧处发出轻轻的鸣叫声。

[赏析]

王维写<鸟鸣涧>的背景是安定统一的盛唐社会,该诗是王维题友人皇甫岳所居的云溪别墅所写的古诗<皇甫岳云溪杂题五首>的第一首。<鸟鸣涧>是诗人寓居在今绍兴县东南五云溪(即若耶溪)的作品,是一首被誉为“诗中有画,画中有诗”的代表作之一。

<鸟鸣涧>侧重于表现夜间春山的宁静幽美。王维写这首诗的时候,夜深人静,月亮还没有出来,万籁无声。忽然,月光穿云而出,给大自然披上了盈盈轻纱。田野空旷,幽谷静谧安详。这是世界都睡着了吗?诗人在静思中发现,这春山空而不虚。

这首诗写春山之静。“静”被诗人强烈地感受到了。为什么呢?是由于“山静”,所以人静。人静缘于心静,所以觉察到桂花的坠落。动静结合。花落,月升,鸟鸣,这些“动”景,却反衬出春山的幽静。

鸟鸣涧,是一处风景极优美的地方。这首诗描写的是春山夜晚异常幽静的景象。诗的大意说:在寂静没有人声的环境里,桂花(四季桂)自开自落,好像可以感觉到桂花落地的声息。夜静更深的时候, 景色繁多的春山,也好似空无所有。月亮刚出,亮光一显露,惊动了树上宿的小鸟,它们在春涧中不时地鸣叫几声。

这首诗主要写春山夜景。花落,月出,鸟鸣,都是动的,作者用的是以动衬静的手法,收到“鸟鸣山更幽”的艺术效果。

“闲”说明周围没有人世的烦扰,说明诗人内心的闲静。有此作为前提,细微的桂花从枝上落下,才被觉察到了。诗人能发现这种“落”,或仅凭花落在衣襟上所引起的触觉,或凭声响,或凭花瓣飘坠时所发出的一丝丝芬芳。总之,“落”所能影响于人的因素是很细微的。而当这种细微的因素,竟能被从周围世界中明显地感觉出来的时候,诗人则又不禁要为这夜晚的静谧和由静谧格外显示出来的空寂而惊叹了。这里,诗人的心境和春山的环境气氛,是互相契合而又互相作用的。

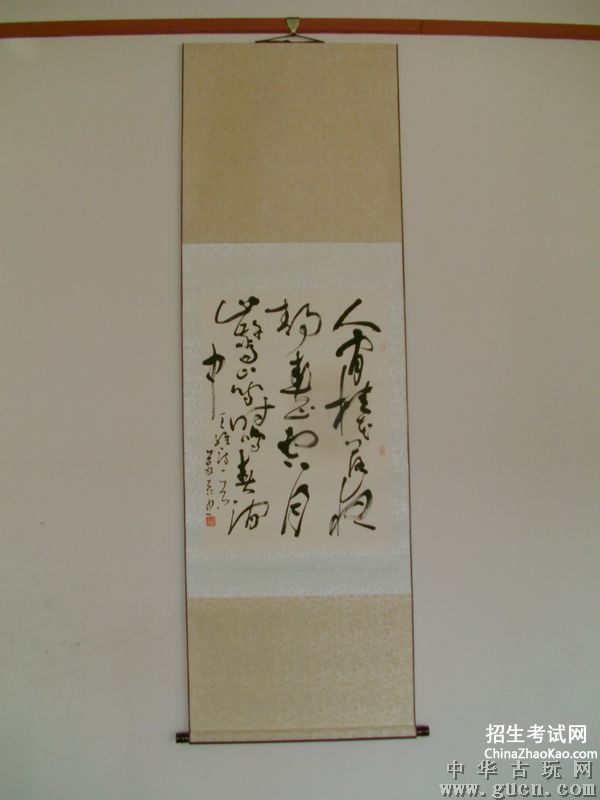

写空灵闲静的环境和心境,主人公用他全部的心神去细细地啼听花落鸟鸣 王维鸟鸣涧书法帖的天籁,他的内心宁静淡泊,但又富于幽雅情致。静到极处的自然在诗人笔下有声有色,生意盎然。月出无声,而山鸟惊飞,这是动静相衬的艺术佳境。<而庵说唐诗>:"右丞精于禅理,其诗皆合圣教。"<唐诗笺注>:"闲事闲情,妙以闲人领此闲趣。"<诗法易简录>:"鸟鸣,动机也;涧,狭境也。而先着夜静春山空;五字于其前,然后点出鸟鸣涧来,便觉有一种空旷寂静景象,因鸟鸣而愈显者,流露于笔墨之外。一片化机,非复人力可到。"

这首诗是王维山水诗中的代表作之一。从文学创作的角度来赏析,这首诗的精妙之处在于“动”,“静”结合的方法衬托出诗情画意。首句“人闲桂花落,夜静春山空”,便以声写景,巧妙地采用了通感的手法,将“花落”这一动态情景与“人闲”结合起来。花开花落,都属于天籁之音,唯有心真正闲下来,放下对世俗杂念的挚着迷恋,才能将个人的精神提升到一个“空”的境界。当时的背景是“深夜”,诗人显然无法看到桂花飘落的景致,但因为“夜静”,更因为观风景的人“心静”,所以他还是感受到了盛开的桂花从枝头脱落、飘下、着地的过程。而我们也似乎进入了“香林花雨”的胜景。此处的“春山”还给我们留下了想象的空白,因是“春山”,可以想见白天的喧闹的画面:春和日丽、鸟语花香、欢声笑语。而此时,夜深人静,游人离去,白天的喧闹消失殆尽,山林也空闲了下来,其实“空”的还有诗人作为禅者的心境。唯其心境洒脱,才能捕捉到到别人无法感受的情景。

末句“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,便是以动写静,一“惊”一“鸣”,看似打破了夜的静谧,实则用声音的描述衬托山里的幽静与闲适:月亮从云层中钻了出来,静静的月光流泻下来,几只鸟儿从睡梦中醒了过来,不时地呢喃几声,和着春天山涧小溪细细的水流声,更是将这座寂静山林的整体意境烘托在读者眼前,与王籍“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”(<入若耶溪>)有异曲同工之妙。

陆游曰:“文章本天成,妙手偶得之”,古来好诗都是就天成好景,用妙手记叙出来。而我们在低吟浅酌之时,脑海胸襟似乎也随着诗人的文字进入到那片清幽绝俗的画面之中。

《山居秋暝阅读答案_山居秋暝翻译赏析_作者王维》

鸟鸣涧王维阅读答案 第五篇

<山居秋暝>作者为唐代文学家王维。其古诗全文如下:

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。山居秋暝阅读答案_山居秋暝翻译赏析_作者王维。

随意春芳歇,王孙自可留。

[前言]

<山居秋暝>是唐代诗人王维的作品。此诗描绘了秋雨初晴后傍晚时分山村的旖旎风光和山居村民的淳朴风尚,表现了诗人寄情山水田园并对隐居生活怡然自得的满足心情,以自然美来表现人格美和社会美。全诗将空山雨后的秋凉,松间明月的光照,石上清泉的声音以及浣女归来竹林中的喧笑声,渔船穿过荷花的动态,和谐完美地融合在一起,给人一种丰富新鲜的感受。它像一幅清新秀丽的山水画,又像一支恬静优美的抒情乐曲,体现了王维诗中有画的创作特点。

[注释]

⑴暝(míng):日落,天色将晚。

⑵空山:空旷,⑶清泉石上流:写的正是雨后的景色。

⑷竹喧:竹林中笑语喧哗。喧:喧哗,这里指竹叶发出沙沙声响。浣(huàn)女:洗衣服的姑娘。浣:洗涤衣物。

⑸随意:任凭。春芳:春天的花草。歇:消散,消失。

⑹王孙:原指贵族子弟,后来也泛指隐居的人。留:居。此句反用淮南小山<招隐士>:“王孙兮归来,山中兮不可久留”的意思,王孙实亦自指。反映出无可无不可的襟怀。

[翻译]

空旷的群山沐浴了一场新雨,夜晚降临使人感到已是初秋。皎皎明月从松隙间洒下清光,清清泉水在山石上淙淙淌流。竹林喧响知是洗衣姑娘归来,莲叶轻摇想是上游荡下轻舟。春日的芳菲不妨任随它消歇,秋天的山中王孙自可以久留。

[赏析]

<山居秋暝>这首诗为山水名篇,于诗情画意之中寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。

“空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明确写有浣女渔舟,诗人却下笔说是“空山”。这是因为山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”(<鹿柴>)。由于这里人迹罕至,“峡里谁知有人来,世中遥望空云山”(<桃源行>),自然不知山中有人来了。“空山”两字点出此外有如世外桃源,山雨初霁,万物为之一新,又是初秋的傍晚,空气之清新,景色之美妙,可以想见。

“明月松间照,清泉石上流。”天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,生动表现了幽清明净的自然美。王维的<济上四贤咏>曾经赞叹两位贤士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人,他曾说:“宁息野树林,宁饮涧水流,不用坐梁肉,崎岖见王侯。”(<献始兴公>)这月下青松和石上清泉,正是他所追求的理想境界。这两句写景如画,随意洒脱,毫不着力。像这样又动人又自然的写景,达到了艺术上炉火纯青的地步,的确非一般人所能学到。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”竹林里传来了一阵阵歌声笑语,那是一些天真无邪的姑娘洗罢衣服笑逐着归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。在这青松明月之下,在这翠竹青莲之中,生活着这样无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写的很有技巧,而用笔不露痕迹,使人不觉其巧。诗人先写“竹喧”“莲动”,因为浣女隐在竹林之中,渔舟被莲叶遮蔽,起初未见,等到听到竹林喧声,看到莲叶纷披,才发现浣女、莲舟。这样写更富有真情实感,更富有诗意。

诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高尚情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

既然诗人是那样地高洁,而他在那貌似“空山”之中又找到了一个称心的世外桃源,所以就情不自禁地说:“随意春芳歇,王孙自可留!”本来,<楚辞·招隐士>说:“王孙兮归来,山中兮不可久留!”诗人的体会恰好相反,他觉得“山中”比“朝中”好,洁净纯朴,可以远离官场而洁身自好,所以就决然归隐了。

这首诗一个重要的艺术手法,是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来,这首诗只是用“赋”的方法模山范水,对景物作细致感人的刻画,实际上通篇都是比兴。诗人通过对山水的描绘寄慨言志,含蕴丰富,耐人寻味。