【www.guakaob.com--留学生招聘】

篇一:《生死攸关的烛光阅读答案》

生死攸关的烛光 阅读答案

1第二次世界大战间,在危急的情况下,法国人伯瑙德夫人母子三个人冷静,机智地周旋于三哥德寇之间,最终使情况转危为安。

2关系到生和死。指生死存亡的关键

3可以看出小女儿机智勇敢,可爱。

4以烛光为线索,展开对本文的描写。

1.C

2.(1)他们一家三口的生命将告结束 (2)秘密情报站会遭到破坏

3.你可以不用蜡烛 凶恶

4.(1)比喻和夸张 (2)害怕又憎恨

5.勇敢、智慧、镇定

6.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”歌颂老师的奉献精神;“烛光里的妈妈”歌颂伟大的母爱。

篇二:《生死攸关的烛光阅读答案》

生死攸关的烛光阅读答案生死攸关的烛光阅读题答案。

1严密

2情报被德国人发现将伯诺德夫人和孩子杀死

3突出了德军的凶恶残暴,渲染一种紧张的气氛。

4紧张不安,害怕秘密被发现全家乃至情报站带来厄运 5机智勇敢,正义,爱国。

6B

7指燃烧下去就暴露秘密给家人带来不幸

篇三:《生死攸关的烛光练习题》

《生死攸关的烛光》教学设计

教学目标:

1、学会本课生字新词,积累语言。

2、通过有感情地朗读课文,理解课文内容。

3、学习伯瑙德夫人及其孩子热爱祖国、机智勇敢的品质。

重点难点:

1、学习本课生字新词,理解课文内容。

2、体会伯瑙德夫人及其孩子的机智勇敢。

教学准备:

生字卡片、课件。生死攸关的烛光阅读题答案。

第一课时

教学过程:

一、揭题导入。

一根小小的蜡烛,居然能关系到人的生和死,你相信吗?我们今天要学习的课文《生死攸关的烛光》,就是发生在第二次世界大战期间的一个真实感人的故事。

二、引导初读课文。

教师提示学法:初读全文,借助字典,联系上下问初步掌握生字,理解词语,了解课文大意。

三、检查初读全文情况。

1、检查生字的预习情况。

2、检查多音字的认读情况。

3、指导识记的字。

A、加偏旁记忆的字:其——期扁——骗马——闯

B、区别形近字:密——蜜司——同

4、读写词语:生死攸关、危机、持续、摇曳、从容、镇静

5、查字典,结合上下文理解词语的意思。

四、范读课文,初步感知课文内容。

1、教师范读课文,学生边听边思考:课文重要讲了一件什么事?

2、学生概括课文的重要内容。

五、理清课文层次。

1、默读课文,归纳段意。

第1自然段:交代这是一个真实感人的故事。

第2自然段:介绍小旅馆主人伯瑙德夫人及家人。

第3自然段:伯瑙德夫人把绝密情报藏在半截蜡烛中。

第4自然段:的国军官点燃了藏有绝密情报的蜡烛,伯瑙德夫人及儿女紧张极了。 第5自然段:儿子捡柴生火走到烛台,却又被德国中尉夺走。

第6自然段:儿子决定陪妈妈战斗到底。

第7自然段:女儿巧妙地哪走了烛台。

2、给课文分部分,概括各部分的意思。生死攸关的烛光阅读题答案。

第一部分(第1自然段):交代这是一个真实感人的故事。

第二部分(第2自然段):介绍小旅馆主任及其家人。

第三部分(第3——7自然段):具体记述伯瑙德夫人及孩子们为了掩护藏在半截

蜡烛中的绝密文件,巧妙地与敌人周旋,避免了一场劫难的经过。

六、学生自由朗读课文。

第二课时

教学过程:

一、听写生字词语。生死攸关的烛光阅读题答案。

二、学习课文第一部分。

1、学生齐声朗读课文。

2、质疑:读完这一自然段,你知道了什么?

3、指名回答。

三、学习课文第二部分。

1、指名朗读课文。

2、概括重要内容。

3、质疑:“德国强盗“指的是什么?

把“德军”比作“强盗”说明了什么?

四、探究课文第三部分。

1、指读思考:伯瑙德母子三人是怎么巧妙地与德国军官周旋的?

2、先自学课文,弄清内容,完成表格:

人物 怎么做

3、组内交流。

4、班内汇报。

5、师生合作探究。

A、“伯瑙德夫人把装着情报的铁管藏在半截蜡烛中,外面小心地用蜡封好,然后把蜡烛插在一个金属台上。”这句话你是怎么理解的?

B、“她看着脸色苍白的儿女,急忙从厨房中取出一盏油灯放在桌上。‘瞧,先生们,这盏灯亮些。’说着轻轻把蜡烛吹熄。”女儿为什么会“脸色苍白”?从“急忙”、“轻轻地”两个词语中,你体会到了什么?

C、“中尉快步赶上前,厉声喝道:‘你不用蜡烛就不行吗?’一把夺回了烛台。”你从句中体会到什么?

D、“突然,杰奎琳站起来,娇声娇气地对德国人说道:‘司令官先生,天晚了,楼上黑,我可以拿一盏灯上楼睡觉吗?’”请学生表演读,师生评议,体会小女孩的机智。

五、学生自由朗读课文。

六、教师总结全文。

板书:

16、生死攸关的烛光

德国军官 伯瑙德夫人及儿女 闯进旅馆,点燃蜡烛 取出油灯点燃吹熄蜡烛 中尉重新点燃蜡烛 假借捡柴生火端走蜡烛

快步上前,夺回烛台 拿灯上楼睡觉避免劫难

篇四:《生死攸关的烛光阅读答案》

生死攸关的烛光

这是发生在第二次世界大战期间的一个真实感人的故事。

在法国第厄普市有一位家庭妇女,人称伯诺德夫人。她的丈夫在马奇诺防线被德军攻陷后,当了德国人的俘虏,身边只留下两个幼小的儿女:12岁的杰克和10岁的杰奎琳。为把德国强盗赶出自己的祖国,这母子三人都参加了当时的秘密情报工作,投身到为祖国解放的光荣斗争行列。生死攸关的烛光阅读答案。

每星期四晚,一位法国农民装扮的人便送来一个小小的金属管,内装着特工人员搜集到的绝密情报。伯诺德夫人的任务就是保证把它安全藏好,直至盟军派人前来取走。为了把情报藏好,伯诺德夫人想了许多办法,她先是把金属管藏在一把椅子的横档中,以后又把它放在盛着剩汤的铁锅内,尽管他们安全地躲过了好几次德军的突然搜查,但伯诺德夫人始终感到放心不下。最后,她终于想到了一个绝妙的办法--把装着情报的金属管藏在半截蜡烛中,

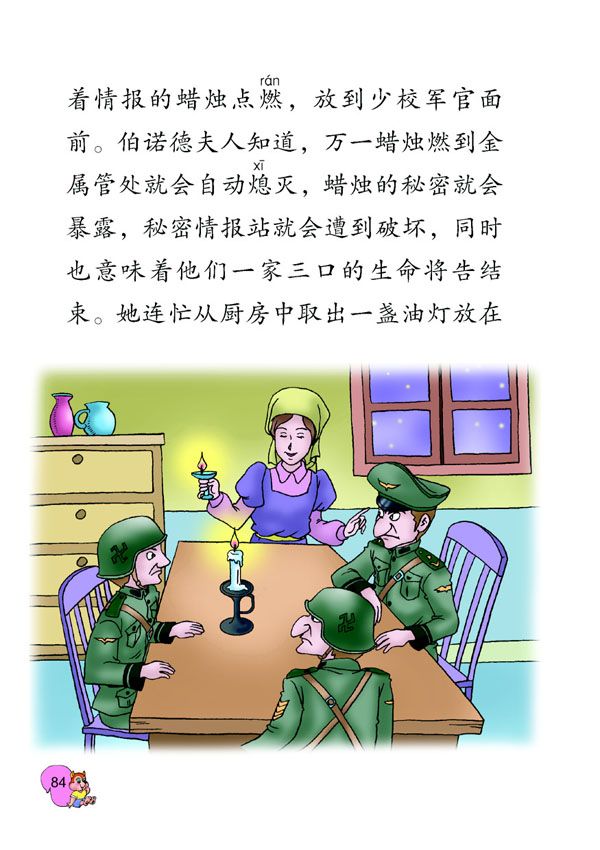

一天晚上,屋里闯进了三个德国军官,其中一个是本地区情报部的官员。他们坐下后,一个少校军官从口袋中掏出一张揉皱的纸就着黯淡的灯光吃力地阅读起来。生死攸关的烛光阅读答案。这时,那位情报部的中尉顺手拿过藏有情报的蜡烛点燃,放到长官面前,情况是危急的。伯诺德夫人知道,万一蜡烛点燃到铁管处后就会自动熄灭,同时也意味着他们一家三口的生命将告结束。她看着两个脸色苍白的儿女,急忙从厨房中取出一盏油灯放在桌上。[瞧,先生们,这盏灯亮些。"说着轻轻把蜡烛吹熄。一场危机似乎过去了,但是,轻松的心情没有持续多久,那位中尉把冒着青烟的烛芯重新点燃,[晚上这么黑,多点支小蜡烛也好嘛。"他说。烛光摇曳着,发出微弱的光。此时此刻,它仿佛成为这房子里最可怕的东西。伯诺德夫人的心提到了嗓子眼上,她似乎感到德军那几双恶狼般的眼睛都盯在越来越短的蜡烛上。一旦这个情报中转站暴露,后果是不堪设想的。

这时候,小儿子杰克慢慢地站起来,[天真冷,我到柴房去搬些柴来生个火吧"。说着伸手端起烛台朝门口走去,房子顿时暗下来了。中尉快步赶上前,厉声喝着:[你不用灯就不行吗?"一伸手把烛台夺回。

孩子是懂事的,他知道,厄运即将到来了,但在斗争的最后时刻,自己必须在场。他从容地搬回一捆木柴,生了火,默默地坐待最后的时刻。时间一分一秒地过去。突然,小女儿杰奎琳娇声地对德国人说道:[司令官先生,天晚了,楼上黑,我可以拿一盏灯上楼睡觉吗?"少校瞧了瞧这位可爱的小姑娘,一把拉她到身边,用亲切的声音说:[当然可以。我家也有一个你这样年纪的小女儿。来,我给你讲讲我的路易莎好吗?"杰奎琳仰起小脸,高兴地说:[那太好了--不过,司令官先生,今晚我的头很痛,我想睡觉了,下次您再给我讲好吗?--"[当然可以,小姑娘。"杰奎琳镇定地把烛台端起来,向几位军官道过晚安,上楼去了。正当她踏上最后一级阶梯时,蜡烛熄灭了。

1、[他知道,厄运即将到来了",[厄运"在文中具体是指:(4分)

① ________ ② _________

2、[你不用蜡烛就不行吗?" 把这反问句改为陈述句是:__________________联系上下文说说作者为什么用反问句而不用陈述句。(2分)_______________________________________________

3、[伯诺德夫人的心提到了嗓子眼上,她似乎感到德军那几双恶狼般的眼睛盯在越来越短的蜡烛上。"这句话分别运用了 __ _ 和比喻的修辞手法,表现了伯诺德夫人此时既 又 ____的复杂心理。其中比喻句写出了德军的 _______ _ 。(3分)

4、用简洁的话概括那天晚上母子三人为了保护秘密情报所采取的行动(每条横线限填4个字的短语)。(6分)

伯诺德夫人: , ; 小儿子杰克 , ;女儿杰奎琳 , 。

5、母子三人保护秘密情报所采取的行动表现出她们 、 、___________的优秀品质。(每条横线各填两个字)(3分)

参考答案:

1、①蜡烛的秘密被暴露,秘密情报站将告结束 ②她一家三口的生命将告结束

2、因为用反问句能表现出德军的粗暴(凶狠、凶恶)

3、夸张 紧张(担忧、惧怕) 憎恨(仇恨) 凶恶

4、借口搬柴 端走烛台 取出油灯 吹熄蜡烛 推说睡觉 拿走蜡烛

5、机智 勇敢(英勇) 镇定(沉着)

篇五:《期待父亲的笑阅读答案》

期待父亲的笑

林清玄

父亲躺在医院的加护病房里,还殷殷地叮嘱母亲不要通知远地的我,因为他怕我在台北担心他的病情。还是母亲偷偷叫弟弟来通知我,我才知道父亲住院的消息。

这是典型的父亲的个性,他是不论什么事总是先为我们着想,至于他自己,倒是很少注意。我记得在很小的时候,有一次父亲到凤山去开会,开完会他到市场去吃了一碗肉羹,觉得是很少吃到的美味,他马上想到我们,先到市场去买了一个新锅,买了一大锅肉羹回家。期待父亲的笑阅读答案。当时的交通不发达,车子颠踬得厉害,回到家时肉羹已冷,

在外人的眼中,我的父亲是粗犷豪放的汉子,只有我们做子女的知道他心里极为细腻的一面。提肉羹回家只是一端,他不管到什么地方,有好的东西一定带回给我们,所以我童年时代,父亲每次出差回来,总是我们最高兴的时候。

他对母亲也非常的体贴,在记忆里,父亲总是每天清早就到市场去买菜,在家用方面也从不让母亲操心。这三十年来我们家都是由父亲上菜场,一个受过日式教育的男人,能够这样内外兼顾是很少见的。

父亲是影响我最深的人。期待父亲的笑阅读答案。父亲的青壮年时代虽然受过不少打击和挫折,但我从来没有看过父亲忧愁的样子。他是一个永远向前的乐观主义者,再坏的环境也不皱一下眉头,这一点深深地影响了我,我的乐观与韧性大部分得自父亲的身教。父亲也是个理想主义者,这种理想主义表现在他对生活与生命的尽力,他常说:[事情总有成功和失败两面,但我们总是要往成功的那个方向走。"

由于他的乐观和理想主义,使他成为一个温暖如火的人,只要有他在就没有不能解决的事,就使我们对未来充满了希望,他也是个风趣的人,再坏的情况下,他也喜欢说笑,他从来不把痛苦给人,只为别人带来笑声。

小时候,父亲常带我和哥哥到田里工作,透过这些工作,启发了我们的智慧。例如我们家种竹笋,在我没有上学之前,父亲就曾仔细地教我怎么去挖竹笋,怎么看土地的裂痕,才能挖到没有出青的竹笋。二十年后,我到竹山去采访笋农,曾在竹笋田里表演了一手,使得竹农大为佩服。其实我已二十年没有挖过笋,却还记得父亲教给我的方法,可见父亲的教育对我影响多么大。

也由于是农夫,父亲从小教我们农夫的本事,并且认为什么事都应从农夫的观点出发。像我后来从事写作,刚开始的时候,父亲就常说:[写作也像耕田一样,只要你天天下田,就没有不收成的。"他常叫我不要写政治文章,他说:[不是政治性格的人去写政治文章,就像种稻子的人去种槟榔一样,不但种不好,而且常会从槟榔树上摔下来。"他常教我多写些于人有益的文章,少批评骂人,他说:[对人有益的文章是灌溉施肥,批评的文章是放火烧山;灌溉施肥是人可以控制的,放火烧山则常常失去控制,伤害生灵而不自知。"他叫我做创作者,不要做理论家,他说:[创作者是农夫,理论家是农会的人。农夫只管耕耘,农会的人则为了理论常会牺牲农夫的利益。"

父亲的话中含有至理,但他生平并没有写过一篇文章。他是用农夫的观点来看文章,每次都是一语中的,意味深长。

有一回我面临了创作上的瓶颈,回乡去休息,并且把我的苦恼说给父亲听。他笑着说:[你的苦恼也是我的苦恼,今年香蕉收成很差,我正在想明年还要不要种香蕉,你看,我是种好呢?还是不种好?"我说:[你种了四十多年的香蕉,当然还要继续种呀!"

他说:[你写了这么多年,为什么不继续呢?年景不会永远坏的。"[假如每个人写文章写不出来就不写了,那么,天下还有大作家吗?"

我自以为比别的作家用功一些,主要是因为我生长在世代务农的家庭。我常想:世上没有不辛劳的农人,我是在农家长大的,为什么不能像农人那么辛劳?最好当然是像父亲一样,能终日辛劳,还能利他无我,这是我写了十几年文章时常反躬自省的。

父亲有五个孩子,这里面我和父亲相处的时间最少,原因是我离家最早,工作最远。我十五岁就离开家乡到台南求学,后来到了台北,工作也在台北,每年回家的次数非常有限。近几年结婚生子,工作更加忙碌,一年难得回家两趟,有时颇为自己不能孝养父亲感到无限愧疚。父亲很知道我的想法,有一次他说:[你在外面只要向上,做个有益社会的人,就算是有孝了。"

母亲和父亲一样,从来不要求我们什么,她是典型的农村妇女,一切荣耀归给丈夫,一切奉献都给子女,比起他们的伟大,我常常觉得自己的渺小。

我后来从事报道文学,在各地的乡下人物里,常找到父亲和母亲的影子,他们是那样平凡、那样坚强,又那样伟大。我后来的写作里时常引用村野百姓的话,很少引用博士学者的宏论,因为他们是用生命和生活来体验智慧,从他们身上,我看到了最伟大的情操,以及文章里最动人的素质。

我每天每夜向菩萨祈求,保佑父亲的病早日康健,母亲能恢复以往的笑颜。

但愿,但愿,但愿父亲的病早日康复。以前我在田里工作的时候,看我不会农事,他会跑过来拍我的肩说:[做农夫,要做第一流的农夫;想写文章,要写第一流的文章;要做人,要做第一等人。"然后父子两人相顾大笑,笑出了眼泪。

我多么怀念父亲那时的笑。

也期待再看父亲的笑。

1.给下列词语中加点的字注音。(2分)

①肉羹( ) ②粗犷( ) ③瓶颈( ) ④祈求( )

2.作者说他的父亲[不论什么事总是先为我们着想,至于他自己,倒是很少注意",这从文章中哪件事中可以看出父亲总是为我们着想?对此作者表达了他怎样的感受?(4分)

3.作者的父亲就常说:[写作也像耕田一样,只要你天天下田,就没有不收成的。"作此文时作者已成为台湾著名作家,从作者的成就上看,他不但完全理解了父亲的话,而且实践了父亲的话,你对此有什么感受? (3分)

4.文中的父亲曾告诫儿子多创作少去批评别人,他说[对人有益的文章是灌溉施肥,批评的文章是放火烧山;灌溉施肥是人可以控制的,放火烧山则常常失去控制,伤害生灵而不自知。"谈谈你对这段话的理解。(4分)

5.所谓[瓶颈"就是[比喻事情进行中容易发生阻碍的关键环节",当有一回,作者的创作进入低谷,让他很苦恼时,父亲的一番教导让他受益匪浅,说说父亲是怎样劝说他的?(4分)

6.在中国的传统文化的道德水准里,[孝"成为衡量孩子品行的第一位,古人的[孝"是指每日陪在父母身边,照顾他们的起居,而作者的父亲对却另有一番看法。说说他眼中的[孝"是什么?可见父亲是个怎样的人?(4分)

7.父亲在孩子的心目中通常都是严肃的,而我的父亲给我印象最深的却是他的笑。文章以[期待父亲的笑"为题,又以此收尾,其间包含着作者怎样的感情?(4分)

参考答案:

1.①gēng ②guǎng ③jǐng ④qí

2.有一次父亲到凤山去开会,开完会他到市场去吃了一碗肉羹,觉得是很少吃到的美味,于是他马上想到家人,现去买了一个新锅,买了一大锅肉羹远道颠簸回家。

对此作者觉得真是人生难得,能有那样的父爱。

3.他的父亲说的有道理,写作是这样,学习也是这样,我们在学习实践中,如果总能坚持不懈地耕耘,我们就一定有收获。

4.这位父亲的见识让人钦佩,既教会儿子善良待人,又教会儿子人生的智慧。用一个生动的比喻告诉儿子,写文章批评人对人的伤害会有多大。

5.父亲没有高谈阔论,而是现身说法,说自己也面临苦恼,因为香蕉收成差不知明年还要不要种香蕉,当作者说[你种了四十多年的香蕉,当然还要继续种呀"时,父亲顺势说[你写了这么多年,为什么不继续呢",用形象生动的笔法教育了作者。

6.父亲认为儿子[在外面只要向上,做个有益社会的人,就算是有孝了",说明父亲是一个开明豁达的人,希望儿子的孝不只给予他个人,更希望儿子成为一个积极向上对社会有益的人。

7.首先通过[笑"字我们看出,作者的父亲是一个性格开朗豁达乐观的人,而这一特点给作者的影响也极大。在父亲身体越来越差的情况下,儿子更希望父亲能健康长寿,这一标题表达了作者的愿望。