【www.guakaob.com--留学生招聘】

《宋词《蝶恋花·伫倚危楼风细细》拼音及解释整理》

蝶恋花周邦彦拼音 第一篇

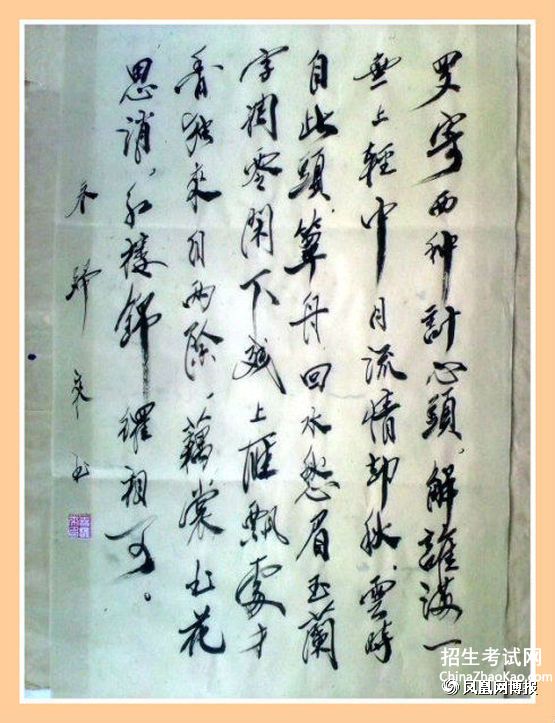

蝶恋花·伫倚危楼风细细

柳永

伫倚危楼风细细, 望极春愁,黯黯生天际。

草色烟光残照里,无言谁会凭阑意?

拟把疏狂图一醉, 对酒当歌,强乐还无味。

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。

diéliànhuā zhùyǐwēilóufēnɡxìxì

蝶 恋 花 · 伫 倚 危 楼 风 细 细

liǔyǒnɡ

柳永

zhùyǐwēilóufēnɡxìxì

jì

伫 倚 危 楼 风 细 细 ,

wànɡjí

chūnchóu

àn

ànshēnɡtiān【蝶恋花周邦彦拼音】

望 极 春 愁 , 黯 黯 生 天 际 。

cǎosèyānɡuānɡcánzhàolǐ

wúyánshuíhuìpínɡlányì

草 色 烟 光 残 照 里 , 无 言 谁 会 凭 阑 意 。

nǐbǎshūkuánɡtú

yī

zuì

拟 把 疏 狂 图 一 醉 ,

duìjiǔdānɡɡē

qiánɡlèhuánwúwèi

对 酒 当 歌 , 强 乐 还 无 味 。

yīdàijiànkuānzhōnɡbù

huǐ

wéi

yī

xiāodérénqiáocuì

衣 带 渐 宽 终 不 悔 , 为 伊 消 得 人 憔 悴 。

一、原文译文【蝶恋花周邦彦拼音】

二、词句解释

《周邦彦蝶恋花》

蝶恋花周邦彦拼音 第二篇

周邦彦《蝶恋花·月皎惊乌栖不定》赏析

月皎惊乌栖不定,更漏将残,辘轳牵金井。唤起两眸清炯炯。泪花落枕红绵冷。 执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。楼上阑干横斗柄,露寒人远鸡相应。

【赏析一】

这首词巧妙点化前人佳句,竟创出一种别样的意味。起首三句由离人枕上所离,写曙色欲破之景,妙在从听觉得之月皎为乌栖不定之原因,一个“惊”字,动态毕现,着重仍在乌啼,不在月色。此句亦为下文“唤起两眸”张本。总此三句:乌啼、残漏、辘轳,皆惊梦之声。下两句实写枕上别情。“唤起”一句将凄婉之情怀,惊怯之意态曲曲绘出。从这个地方可以看出,作者写离别之细腻熨贴。此

句实写乍闻声而惊醒。乍醒之眼反曰“清炯炯”原因何在呢?若夜来甜睡早被惊觉,则惺忪乃是意态之当然;今既写离人,此处妙在言近旨远,明写的是黎明枕上,而实已包孕一夜之凄迷情况。只一句,个中人之别恨已呼之欲出。“泪花”一句另起一层,与“唤起”非一事。红绵为装枕之物,若疏疏热泪当不至湿及枕内之红绵,更不至于冷。今既曰“红绵冷”,则画别场面之凄切,可想而知。故“唤起”一句为乍醒,“泪花”一句为将起。两句中又包孕无数之别情在内。离人至此,虽欲恋此枕衾,却又不得不起而就道。“执手”三句为过片,写室外送行,“楼上”两句由庭除而途路,写行人远离之后的境况。

上片委婉纡徐,下片飘忽骏快,写“将别”时留恋,“别”时匆促,运笔与意。末二句上写空闺,下写野景,一笔而两面俱彻,闺中人天涯之思脉相谐,情词相称。

【赏析二】

这是一首写别情的词。抒写离情别绪是词中常见的题材,然这首词却写得与众不同,别具一格。

词作上片写离别前之情景。开首三句自成一段,表现由深夜到天将晓这一段时间的进程。“月皎惊乌栖不定”,写的是深夜,月光皎洁明亮,栖乌误以为天亮而惊起噪动。这是从听觉和视觉,主要是听觉(着重在乌啼,不在月色)方面的感受概括出来的,暗示即将动身上路者整夜不曾合眼。“更漏将残,辘牵金井”,时间在推移,更残漏尽,天色将明,井边响起了辘声,已有人汲水了。这纯是从听觉方面来写。“辘”,应作“辘轳”,井上用来拉吊桶的滑车。“金井”,施有雕栏之井,诗词中多用为井的美称。这三句写从深夜到曙色欲破之景况,均由离人于枕上听得,为下文“唤起”作铺垫。梁费昶《行路难》诗有“唯闻哑哑城上乌,玉阑金井牵辘轳。”唤起两眸清炯炯,泪花落枕红棉冷”,“唤起”,既是前三句不同声响造成的后果,又是时间推移的必然进程。即离别的时刻到来了。“两眸清炯炯”,形容一夜未睡熟的情景,如睡熟则应为“朦胧”;又是离别在即时情绪紧张的情景。“炯炯”,是说泪珠发光,联系下句中“泪花”二字,可见这双眼睛已被泪水洗过,“唤起”以后,仍带有泪花,故一望而“清”,再望而“炯炯”。明王世贞评此两句曰:“其形容睡起之妙,真能动人”(《艺苑卮言》)。此外,这里还暗中交待这位女子之美貌,“眼如秋水”,烘托出伤别的气氛。至于“红棉冷”,则暗示她同样一夜不曾睡稳,泪水已将枕芯湿透,连“红棉”都感到心寒意冷了。【蝶恋花周邦彦拼音】

词作下片写别时及别后之情景。首三句写门外分别时依依难舍之情状,“执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。”“霜风吹鬓影”,这句写实,表现出临别仓促和极度悲伤,来不及也无心情梳妆打扮的情态,极其生动传神,在行人心中刻印下别前最深刻之印象。“霜风”吹拂,鬓发散乱,更增添了暗淡凄凉的气氛。“徊徨”,即“徘徊”,“去意徊徨”,表明行人几度要走,几度却又转回;此外,又表现行人心绪不宁,“彷徨”无主之状。“难听”,不是不好听,而是由于过分难过,即使要想互诉离愁别绪的话语,也听不下去。结末二句,写别后之景象:“楼上阑干横斗柄,露寒人远鸡相应。”前句写空闺,后句写旷野,一笔而两面俱到。闺中人天涯之思,行人留恋之情,均不是用言语所能说尽的,故以景结束全词,收到言有尽而意无穷的效果。“阑干”,横斜貌。乐府《善哉行》:“月落参横,北斗阑干。”“横斗柄”,北斗星柄横斜低移,指天亮时分。

全词将别前、别时及别后之情景,都一一写到,画出一幅幅连续性的画面。词中没有盛情的直接抒发,各句之间也很少有连结性的词语,而主要是靠所描绘的不同画面,并配以不同的声响,形象地体现出时间的推移、场景的变换、人物的表情与动作的贯串,充分地表现出难舍难分的离情别绪。词作还特别精心刻画某些具有特征性的事物,如惊乌、更漏、辘等;着意提炼一些动词与形容词,如栖、牵、唤、吹、冷等,增强了词的表现力,烘托出浓厚的时代气息与环境气氛。

《周邦彦:《蝶恋花》》

蝶恋花周邦彦拼音 第三篇

周邦彦:《蝶恋花》

月皎惊鸟栖不定。更漏将残,轳辘牵金井。 唤起两眸清炯炯。泪花落枕红棉冷。 执手霜风吹鬓影。

去意徊徨,别语愁难听。

楼上阑干横斗柄。露寒人远鸡相应

《十五夜望月寄杜郎中阅读答案_十五夜望月寄杜郎中翻译赏析_作者王建》

蝶恋花周邦彦拼音 第四篇

<十五夜望月寄杜郎中>作者为唐代文学家王建。其古诗全文如下:

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

[前言]

<十五夜望月寄杜郎中>是唐代诗人王建创作的一首以中秋月夜为内容的诗。十五夜望月寄杜郎中阅读答案_十五夜望月寄杜郎中翻译赏析_作者王建。全诗四句二十八字,以每两句为一层意思,分别写中秋月色和望月怀人的心情,展现了一幅寂寥、冷清、沉静的中秋之夜的图画。此诗以写景起,以抒情结,想象丰美,韵味无穷。

[注释]

⑴十五夜:指农历八月十五的晚上,即中秋夜。杜郎中,名杜元颖。

⑵中庭:即庭中,庭院中。

⑶地白:指月光照在庭院的样子。

⑷鸦:鸦雀。十五夜望月寄杜郎中阅读答案_十五夜望月寄杜郎中翻译赏析_作者王建。

⑸冷露:秋天的露水。

⑹尽:都。

⑺秋思:秋天的情思,这里指怀人的思绪。

⑻落:在,到。

[翻译]

中秋的月光照射在庭院中,地上好像铺上了一层霜雪那样白,[赏析]

此诗是诗人在中秋佳节与朋友相聚时所作。诗题为<十五夜望月寄杜郎中>,可见是寄友人杜元颖的。原诗诗题下注云:“时会琴客”,说明佳节良友相聚,并非独吟。

这是一首中秋之夜望月思远的七言绝句。在民俗中,中秋节的形成历史悠久。诗人望月兴叹,但写法与其他中秋咏月诗完全不同,很有创造性,甚至更耐人回味。

“中庭地白树栖鸦”,明写赏月环境,暗写人物情态,精炼而含蓄。这句如同马致远的<天净沙·秋思>首句一样,借助特有的景物一下子就将萧瑟苍凉之景推到读者眼前,予人以难忘的印象。诗人写中庭月色,只用“地白”二字,却给人以积水空明、澄静素洁、清冷之感,联想到李白的名句“床前明月光,疑是地上霜”,沉浸在清美的意境之中。“树栖鸦”,应该是听出来的,而不是看到的。因为即使在明月之夜,人们也不大可能看到鸦鹊的栖宿;而鸦鹊在月光树荫中从开始的惊惶喧闹到最后的安定入睡,却完全可能凭听觉感受出来。(周邦彦<蝶恋花·早行>词有“月皎惊乌栖不定”句,就是写这种意境。)“树栖鸦”这三个字,朴实、简洁、凝炼,既写了鸦鹊栖树的情状,又烘托了月夜的寂静。全句无一字提到人,而又使人处处想到清宵的望月者。

“冷露无声湿桂花”,紧承上句,借助感受进一步渲染中秋之夜。这句诗因桂香袭人而发。在桂花诸品中,秋桂香最浓。在皎洁的月亮上某些环形火山的阴影曾使富于幻想的人赋予它美好的形象,说它是月宫里的桂树,有的传说还说人间的桂树是天上落下来的种子生成的(宋之问<灵隐寺>“桂子月中落,天香云外飘”)。这句诗描写了冷气袭人,桂花怡人的情景。如果进一步揣摩,更会联想到这桂花可能是指月中的桂树。这是暗写诗人望月,正是全篇点题之笔。诗人在万籁俱寂的深夜,仰望明月,凝想入神,丝丝寒意,轻轻袭来,不觉浮想联翩:那广寒宫中,清冷的露珠一定也沾湿了桂花树。这样,“冷露无声湿桂花”的意境,就显得更悠远,更耐人寻思。诗人选取“无声”二字,细致地表现出冷露的轻盈无迹,又渲染了桂花的浸润之久。而且不只是桂花,那树下的玉兔,那挥斧的吴刚,那“碧海青天夜夜心”的嫦娥,也是如此。古人以为霜露之类似雨雪都从天而降,因而诗人探桂时奇怪冰凉的露水把花枝沁得这么湿却没听到一点声音。如此落笔,既写出了一个具体可感的中秋之夕,又表现了夜之深和静,似乎桂香与寒气袭人而来了,带给人以美的联想。

“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”这两句采取了忽然宕开的写法,从作者的一群人的望月联想到天下人的望月,又由赏月的活动升华到思人怀远,意境阔大,含蓄不露。普天之下又有多少人在望月思亲:在家乡的人思念远离的亲人,离乡之人遥望家乡亲人。于是,水到渠成,吟出了这两句。前两句写景,不带一个“月”字;第三句才点明望月,而且推己及人,扩大了望月者的范围。但是,同是望月,那感秋之意,怀人之情,却是人各不同的。诗人怅然于家人离散,因而由月宫的凄清,引出了入骨的相思。他的“秋思”必然是最浓挚的。然而,在表现的时候,诗人却并不采用正面抒情的方式,直接倾诉自己的思念之切;而是用了一种委婉的疑问语气:不知那茫茫的秋思会落在谁的一边。天下离人千千万万,怀人愁绪如绵绵秋草,逐处丛生;诗人在思谁是确定的,说“不知秋思落谁家”并非真不知,而是极写秋思的浩茫浑涵,似虚而实,深得诗歌含蓄之美。明明是自己在怀人,偏偏说“秋思落谁家”,这就将诗人对月怀远的情思,表现得蕴藉深沉。似乎秋思唯诗人独有,别人尽管也在望月,却并无秋思可言。这真是无理之极,然而愈显出诗人痴情,手法高妙。在炼字上,“落”字新颖妥贴,不同凡响,它给人以生动形象的感觉,仿佛那秋思随着银月的清辉,一齐洒落人间。

这首诗意境很美,首先予人的印象是情景如画,用苏轼的话来说就是“诗中有画”。明<唐诗画谱>中就有以这首诗为题材的版画,但这幅版画仅是画家别出心裁构想出的意境,和王建原作并不一一吻合,而且它对全诗点睛之笔——秋思未作充分表达。在这一点上,诗歌语言艺术显示了它的不可代替性。诗人运用形象的语言,丰美的想象,渲染了中秋望月的特定的环境气氛,把读者带进一个月明人远、思深情长的意境,加上一个唱叹有神、悠然不尽的结尾,将别离思聚的情意,表现得委婉动人。