【www.guakaob.com--五年级】

《五年级上语文教学设计-古诗诵读 终南望余雪-鄂教版【小学学科网】》

诗歌终南望余雪祖咏 第一篇

xiaoxue.xuekeedu.com

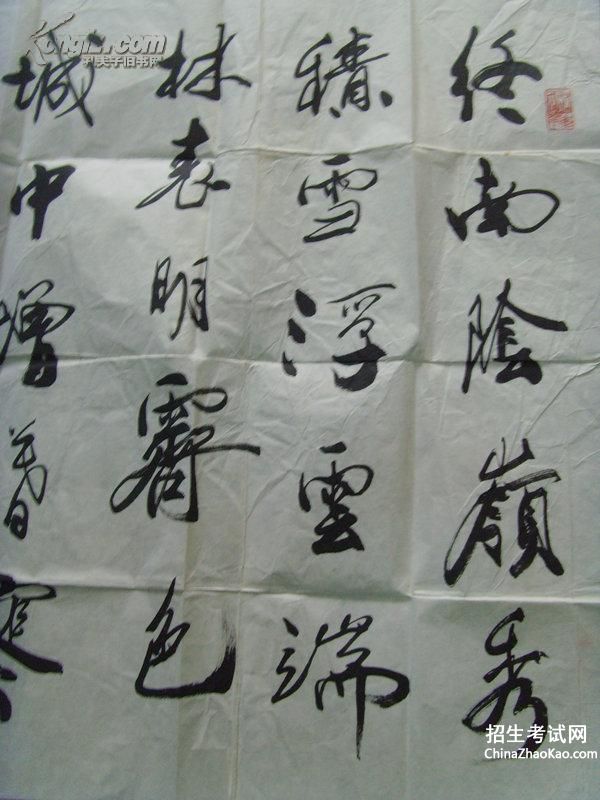

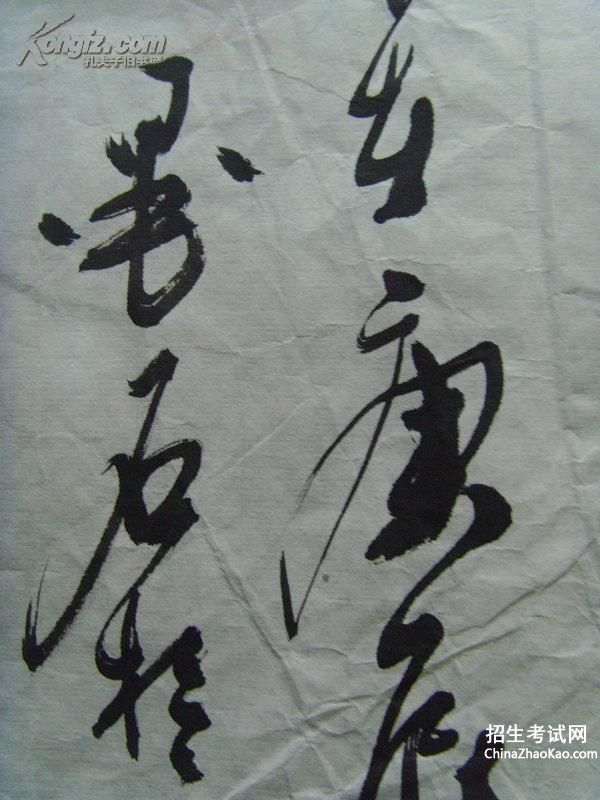

古诗《终南望余雪》

教学目标:

1、能正确、流利、有感情地朗读古诗,并背诵古诗。

2、能借助注释、图画,展开想象,在诵读中理解诗句意思,感受终南山的绮丽雪景,体会诗歌表达的思想感情。

3、培养学生想象古诗意境,感悟内在诗情的能力。

教学重点:正确流利地朗读、背诵古诗,理解诗句大意,想象诗句描写的画面。 教学难点:想象诗中的美景,感悟诗人的情怀。

教学过程:

一、赏雪导入,解诗题。

1、同学们,武汉入冬以来的两场雪带给我们无数快乐,现在我们再次走进雪中,欣赏那美丽的景色吧!(课件出示雪景图)绮丽的雪景带给你什么样的感受?(生自由谈)

2、古往今来,人们对雪都情有独钟,今天我们就一起跟随唐代诗人祖咏感受另一番雪景。请看老师板书诗题(板书课题),谁来读读诗题?(指名读)齐读诗题。

3、师:终南望余雪,这个诗题是什么意思呢?(远望终南山上未消融的积雪)残雪未消的终南山是怎样的一番景象?现在我们就一起走进这首诗领略一番。

二、初读古诗,读通读顺。

1、(出示古诗)请同学们先自由读诗,要求读准字音,读通诗句,读出古诗的节奏。

2、指名读诗,集体正音,齐读古诗。

三、自学交流,明诗意。

1、学习古诗不仅要读得准确、通顺,还要能明白古诗的意思。我们平时学古诗都有哪些方法?(借助注释,理解诗句;结合插图,想象画面;串联词义,明晰诗意;搜集资料,悟出诗情。)

2、今天我们就用这些方法来自学古诗。看看自学提示,请位同学读一读。

(出示自学提纲:

① 借助注释、插图和资料,说说自己对诗句的理解。读懂的地方做批注,不懂的地方打上“?”。

xiaoxue.xuekeedu.com

② 读一读,想一想,在这首诗中,诗人描写了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

3、学生自学,老师巡视指导。

4、学生交流:通过自学,你读懂了什么?指名交流并带着理解读诗句。

5、秀丽的终南山上,洁白的积雪漂浮于云端,初晴的夕阳给树林涂上了淡淡的余晖,多美的景色呀!咱们回过头来再读读这首诗,感受诗人那精炼的语言。(齐读古诗)【诗歌终南望余雪祖咏】

四、入情入境悟诗情。

1、诗人祖咏在诗中描写了哪些景物?(板书:景)

学生边交流,教师边板书(阴岭秀、浮云端、明霁色)

2、(板书后配乐)同学们,闭上眼睛,想象一下诗人所描绘的画面吧。(师配乐朗诵)

3、睁开眼,你仿佛看到了什么样的景色?

预设1:我仿佛看到了终南山北面被积雪覆盖,但白色的积雪中却透出了绿色的嫩梢。(能用你的读体现终南山的秀吗?)

预设2:我仿佛看到了终南山上的积雪很多很厚,直插云天,分不清哪是白云,哪是积雪。(把你的感受读出来或读出“浮”的动感。)想看看这样的景色吗?(课件展示图片“浮云端”看到这样的美景,你的心情怎样?带着这种感受读一读。

过渡语:远望白雪皑皑的终南山,你看,高大俊秀的山峰直插云天,洁白的积雪漂浮云端,云、雪相映成趣,面对此番美景,诗人怎能不喜爱?不兴奋?他不禁赞道——(读前两行)他不禁赞道——(指名读)他由衷地赞道——(齐读两行诗)

师:除了白云积雪,你仿佛还看到了什么?

预设3:我仿佛看到夕阳西下时,落日洒满终南山的树林,树梢上闪着金色的光芒。(体会得真好,带着这种情感来读读这行诗。)

师:(配乐欣赏雪后初霁图)残雪、余晖,此时的终南山是如此沉静、秀美,真是别有一番意境在心头。面对这样的景色,你又有什么感受呢?(指名交流。预设:陶醉了、夕阳无限好。只是近黄昏等)

4、是呀,日暮西山,当夕阳慢慢坠下,那洒满林梢的余晖也逐渐消散,饱览终南山美景的祖咏回望长安,丝丝凉意已悄然而至,不禁情由心生,感慨道:城中增暮寒。(指名读)这行诗中,哪个字最能体现诗人此时的心境?(板书:寒)齐读诗句

5、此时的诗人仅仅是感到了天气的寒冷吗?了解这首诗的写作背景,也许你会有不同的感受(介绍诗作背景)。

xiaoxue.xuekeedu.com

6、再来读读这句诗,说说你的感悟。(对“寒”的感悟:心寒)。

7、引读:是呀,余雪消融的黄昏,长安城也挡不住那冬日里的阵阵寒意,诗人不禁感慨:(齐读“城中增暮寒”。)回望繁华的长安街头,却仍有衣不蔽体的百姓流落街巷,诗人不禁感慨:(再读)夜幕降临,长安城中谁来怜惜那些挨饿受冻的人们?诗人寒由心生:(齐读)。

8、(配乐朗读)同学们,这就是诗人的情怀,终南山的美景带给他享受,却也挡不住他的忧愁。让我们再一次用我们的读走进诗人的内心,感悟他的心境。女生读写景的诗句,男生抒情,合作读。

9、我们一起齐读全诗。

五、背诵,拓展延伸。

1、《终南望余雪》是祖咏的一首传世名作,咱们学了还得试着背一背。(指名背诵)

2、终南山以其独特的景色吸引了众多的文人骚客游览,许多诗人也留下了吟咏终南山的佳作。课后大家可以收集积累。(课件出示课后拓展)

《2015届高考语文专题复习诗歌鉴赏4:诗歌的思想感情破解》

诗歌终南望余雪祖咏 第二篇

第四节 诗歌的思想感情破解

1.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

归 雁

钱 起

潇湘何事等闲回?水碧沙明两岸苔。

二十五弦弹夜月,不胜清怨却飞来。

【注】 ①钱起:唐朝吴兴(今属浙江)人,入仕后,一直在长安和京畿做官。此诗作 于任中。②潇湘:此处指湘江。③二十五弦:指瑟,传说湘江女神善鼓瑟。 请简要分析这首诗所表达的思想情感。

答:____________________________________________________________________ 答案 诗人借写充满客愁、羁思难耐,而毅然离开优美富足的湘江,向北方飞回的旅雁,寄托了宦游他乡的羁旅之思(或思乡之情)。

2.阅读下面这首唐诗,回答问题。

送梓州李使君

王 维

万壑树参天,千山响杜鹃。

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布,巴人讼芋田。

文翁翻教授,不敢倚先贤。

【注】 ①使君:这是古代对州郡长官的尊称,即刺史。树杪:树梢,这里指树顶。②文翁:汉景时为郡太守,政尚宽宏,见蜀地僻陋,乃建造学宫,培养人才,使巴蜀日渐开化。

这是一首赠别诗,读了本诗之后,请说说作者写这首诗的主要目的是什么。

答:____________________________________________________________________ 解析 这是一首赠别诗,赠别诗的主题一般情况下有两类,一类是表现分别时的难舍之情,一类是另有寄托。本诗属于第二类,我们要把握本诗的思想感情,可从诗中的用典入手,如“汉女”“文翁”等,这样即可推知作者写作的用意。

答案 示例:王维以此诗勉励李使君,希望他效法文翁,翻新教化,而不要倚仗文翁等先贤原有的政绩,泰然无为。既然蜀地环境如此之美,民情又如此之淳,到那里去当刺史,自然更应恪尽职事,有所作为。

3.阅读下面的宋词,然后回答问题。

相见欢

②①③②①

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】 ①朱敦儒:洛阳人,宋代词人。本词写于词人因“靖康之难”南逃客居金陵之时。②扬州:当时抗金的前线重镇。

词的下片抒发了作者什么样的思想感情?请结合词句作具体分析。

答:_____________________________________________________________________ 答案 “中原乱,簪缨散”,作者回忆中原沦陷,士族南逃的往事,抒发了亡国之痛;“几时收?”抒发了对收复河山的渴望与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。“试倩悲风吹泪过扬州”,作者要请悲风将自己的热泪吹到扬州前线,抒发了对战事的关切之情(或“作者要请悲风将自己的热泪吹过扬州前线,洒到沦陷的故乡,抒发了对故土的深切怀念之情”)。

4.阅读下面这首诗歌,回答问题。

青 溪

王 维

言入黄花川,每逐青溪水。

随山将万转,趣途无百里。

声喧乱石中,色静深松里。

漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。

我心素已闲,清川澹如此。

请留盘石上,垂钓将已矣。

请结合全诗景物描写的特点,赏析作者抒发的思想感情。

答:____________________________________________________________________ 解析 本题考查对诗歌中蕴含的思想感情的鉴赏能力。分析景物特点时要找出诗歌中的意象及其特点,如“黄花川”“青溪水”“菱荇”“葭苇”等,然后把诗歌中描写景物的诗句用有文采的语言表述出来。

答案 示例:诗歌描述了一幅幅各具特色的画面,溪流随山势蜿蜒,在乱石中奔腾咆哮,在松林里静静流淌,水面微波荡漾,各种水生植物随波浮动。景物描写静中有动,自然素淡。诗人有意借青溪来为自己写照,以清川的恬淡来印证自己的夙愿,抒发了他闲逸的情趣和自甘淡泊的心境,心境、物境融合为一体。

5.阅读下面这首诗,回答问题。

秋晓行南谷经荒村

柳宗元

杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。

②①②①

寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿?

【注】 ①南谷:在柳宗元贬谪之地永州城南郊。②杪(miǎo)秋:即深秋。③机心:机巧的心计,语出《庄子·天地》“有机械者必有机事,有机事者必有机心”。 这首诗表达了作者什么样的思想感情?请简要分析是怎样表达的。【诗歌终南望余雪祖咏】

答:_____________________________________________________________________ 答案 落寞、孤愤,旷达而又无奈。

前六句借景抒情:写诗人经荒村去南谷一路所见景象,借一系列悲凉秋景传达出内心的落寞和孤愤之情;后两句化用典故明情:借庄子的“机心”之言,故作旷达,表达自己很久以来已不在意仕途得失,没有了机巧之心,其实却正好反映了他久居穷荒的无奈之情。(如果答“后两句化用典故明情:表达诗人沉浸在自然景物之中,忘却了仕途得失,没有了机巧之心的旷达之情”,也可)

6.阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

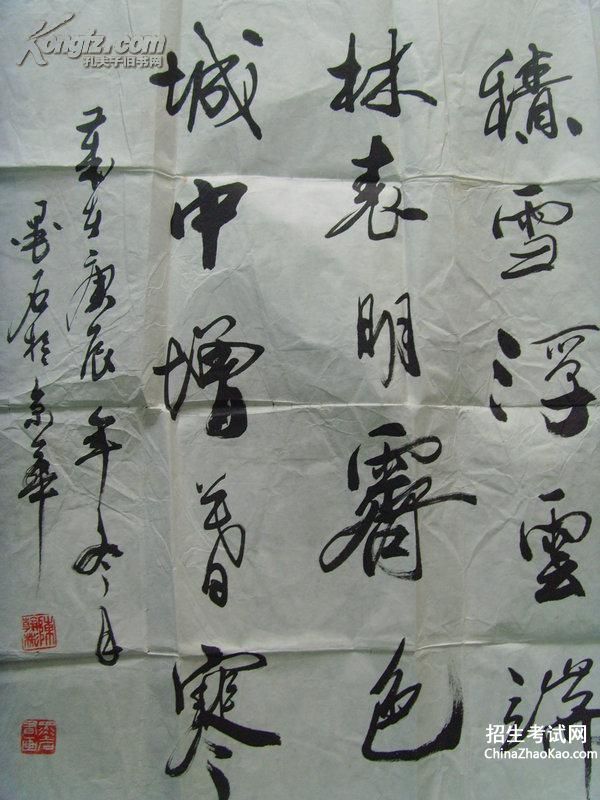

终南望余雪

祖 咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

冬晚对雪忆胡居士家

王 维

寒更传晓箭,清镜览衰颜。

隔牖风惊竹,开门雪满山。

洒空深巷静,积素广庭闲。

借问袁安舍,翛然尚闭关。

【注】 ①这是作者在长安的应试诗。当时祖咏并未按照规定写成五言排律,而是只写了四句就交了卷,并说“意思已经完满了”。②晓箭:拂晓时漏壶中指示时刻的箭。常借指凌晨这段时间。③袁安:《后汉书·袁安传》载,袁安未发迹前,有一年在洛阳遇罕见大雪,“人家皆除雪出”。可袁安却僵卧在家。雪一直下,他的屋舍早已给雪封住,县令掘雪救之,问他何以不出?答曰:“大雪人皆饿,不宜打扰人。”④翛(xiāo)然:无拘无束、自由自在的样子。

这两首诗都是写雪的名作,但作者借写雪抒发的感情却各不相同,他们在诗中分别表达了怎样的情感?请简要

答:____________________________________________________________________ 答案 祖诗:写遥望积雪,顿觉雪霁之后,暮寒骤增;景色虽好,不知多少寒士受冻。咏物寄情,意在言外,表达了作者对天下寒士不幸遭遇的同情和慨叹。(能答出“表达了作者对天下寒士不幸遭遇的同情和慨叹”即可得分,意思对即可) ③④②①③

王诗:这是一首雪中思友的诗篇。前六句写山居的静寂,雪景的清幽,末句表达了作者对雪怀人的情思。(能答出“表达了作者对雪怀人的情思”即可得分,意思对即可)

7.阅读下面两首元曲,回答问题。

[中吕]山坡羊·长安怀古

赵善庆

骊山横岫,渭河环秀,山河百二还如旧。狐兔悲,草木秋;秦宫隋苑徒遗臭,唐阙汉陵何处有?山,空自愁;河,空自流。

[中吕]山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树,列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

有人说,两首怀古小令慨叹人生无常,思想消极遁世。请你结合相关句子进行简略评述。

答:____________________________________________________________________ 解析 ①评价要兼顾两首元曲。②评价思想内容,要言之有理,言之有据,不拔高,不套用。③依据作者情况,知人论世。

答案 两首怀古小令都有怀古伤今的慨叹,但表达的思想却不完全相同。《骊山怀古》批判了封建统治者的奢侈行为和为争夺政权而残酷厮杀的行径,“赢,都变做了土;输,都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建社会历史的规律性的概括。《长安怀古》在抒发兴亡之感的同时夹杂着作者对人生无常,瞬息即逝,山河依旧,人事全非的消极遁世思想。

8.阅读下面的诗,回答问题。

玉阶怨

李 白

玉阶生白露,夜久侵罗袜。

却下水晶帘,玲珑望秋月。

无声子夜歌

薛奇童

净扫黄金阶,飞霜皎如雪。

下帘弹箜篌,不忍见秋月。

著名学者俞陛云在《诗境浅说续编》中提到《无声子夜歌》时说:“此与宫怨词‘却下水晶帘,玲珑望秋月’词异而意同。”请比较这两首诗,分析这里所说的“同”。 答:____________________________________________________________________

答案 同:两诗都写了秋夜望月,表达了孤寂思怨之情。

异:李诗写隔帘望秋月,人月相怜,愈望愈感到孤寂,也就愈增加怨思;而薛诗下帘避秋月,人月不见,愈怕望见秋月而愈增添孤怨之情。

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

登 楼

杜 甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。【诗歌终南望余雪祖咏】

北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟。

【注】 ①玉垒:山名,在今四川茂汝。②北极:即北极星,喻指唐王朝。③西山寇盗:指吐蕃。④梁父吟:诸葛亮遇到刘备前喜欢诵读的乐府诗。

(1)分别概括这首诗颔联和颈联的内容,并说说其中寄寓了诗人什么样的感慨。

答:____________________________________________________________________

(2)尾联运用了何种表现手法?表达了诗人什么样的思想感情?

答:____________________________________________________________________ 答案 (1)颔联写阔大悠远的自然景象,颈联写国家动荡不安的局势;寄寓古今世事沧桑变幻、祈望国运久远的感慨。(2)用典(借古讽今)。①暗讽君王重用奸邪,昏聩误国;②表达自己空怀济世之心却报国无门的抑郁与自遣之情。

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

临江仙·送钱穆父

苏 轼

一别都门三改火,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。樽前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】 ①钱穆父:苏轼的友人,时被谪出知瀛洲。②改火:指年度的更替。③筠:竹。

(1)“送行淡月微云”句营造了什么样的氛围?表现了作者什么样的心情?

答:____________________________________________________________________

(2)“人生如逆旅,我亦是行人”句,有人认为豪放达观,有人认为失意惆怅,你的看法呢?请简要分析。

答:___________________________________________________________________ 答案 (1)营造了在夜间为友人送行时凄清幽冷的氛围,表现了作者与友人分别时抑郁寡欢的心情。

(2)①是豪放达观,意在劝慰他人。诗人认为人生如行旅,人人都是漂泊的旅人, ②③①④②③①

《古诗终南望余雪的诗意_终南望余雪阅读答案_作者祖咏》

诗歌终南望余雪祖咏 第三篇

<终南望余雪>作者为唐代文学家祖咏。古诗全文如下:

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

[译文]

终南山的北面,山色多么秀美;峰顶上的积雪,似乎浮在云端。古诗终南望余雪的诗意_终南望余雪阅读答案_作者祖咏。雨雪晴后,树林表面一片明亮;暮色渐生,城中觉得更冷更寒。

[鉴赏]

祖咏年轻时去长安应考,文题是“终南望余雪“,必须写出一首六韵十二句的五言长律。祖咏看完后思付了一下,立刻写完了四句,他感到这四句已经表达完整,按照考官要求,写成六韵十二句的五言体,有画蛇添足的感觉。当考官让他重写时,他又坚持了自己的看法,通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。

据<唐诗纪事>卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

题意是望终南余雪。从长安城中遥望终南山,所见的自然是它的“阴岭”(山北叫做“阴”);而且,惟其“阴”,才有“馀雪”。“阴”字下得很确切。“秀”是望中所得的印象,既赞颂了终南山,又引出下句。“积雪浮云端”,就是“终南阴岭秀”的具体内容。这个“浮”字下得多生动!自然,积雪不可能浮在云端。这是说:终南山的阴岭高出云端,积雪未化。云,总是流动的;而高出云端的积雪又在阳光照耀下寒光闪闪,不正给人以“浮”的感觉吗?读者也许要说:“这里并没有提到阳光呀!”是的,这里是没有提,但下句却作了补充。“林表明霁色”中的“霁色”,指的就是雨雪初晴时的阳光给“林表”涂上的色彩。

“明”字当然下得好,但“霁”字更重要。作者写的是从长安遥望终南馀雪的情景。终南山距长安城南约六十华里,从长安城中遥望终南山,阴天固然看不清,就是在大晴天,一般看到的也是笼罩终南山的蒙蒙雾霭;只有在雨雪初晴之时,才能看清它的真面目。贾岛的<望(终南)山>诗里是这样写的:“日日雨不断,愁杀望山人。天事不可长,劲风来如奔。阴霾一似扫,浩翠泻国门。长安百万家,家家张屏新。”久雨新晴,终南山翠色欲流,长安百万家,家家门前张开一面新崭崭的屏风,多好看!唐时如此,现在仍如此,久住西安的人,都有这样的经验。所以,如果写从长安城中望终南馀雪而不用一个“霁”字,却说望见终南阴岭的馀雪如何如何,那就不是客观真实了。

祖咏不仅用了“霁”,而且选择的是夕阳西下之时的“霁”。怎见得?他说“林表明霁色”,而不说山脚、山腰或林下“明霁色”,这是很费推敲的。“林表”承“终南阴岭”而来,自然在终南高处。只有终南高处的林表才明霁色,表明西山已衔半边日,落日的馀光平射过来,染红了林表,不用说也照亮了浮在云端的积雪。而结句的“暮”字,也已经呼之欲出了。

前三句,写“望”中所见;末一句,写“望”中所感。俗谚有云:“下雪不冷消雪冷”;又云:“日暮天寒”。一场雪后,只有终南阴岭尚馀积雪,其他地方的雪正在消融,吸收了大量的热,自然要寒一些;日暮之时,又比白天寒;望终南馀雪,寒光闪耀,就令人更增寒意。做望终南馀雪的题目,写到因望馀雪而增加了寒冷的感觉,意思的确完满了;何必死守清规戎律,再凑几句呢?

王士

《终南望余雪翻译赏析_作者祖咏》

诗歌终南望余雪祖咏 第四篇

<终南望余雪>作者为唐朝文学家祖咏。其古诗全文如下:

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

[译文]

终南山的北面,山色多么秀美;峰顶上的积雪,似乎浮在云端。终南望余雪翻译赏析_作者祖咏。雨雪晴后,树林表面一片明亮;暮色渐生,城中觉得更冷更寒。

[鉴赏]

祖咏年轻时去长安应考,文题是“终南望余雪“,必须写出一首六韵十二句的五言长律。祖咏看完后思付了一下,立刻写完了四句,他感到这四句已经表达完整,按照考官要求,写成六韵十二句的五言体,有画蛇添足的感觉。当考官让他重写时,他又坚持了自己的看法,通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。据<唐诗纪事>卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

上一篇:造句不足为奇......

下一篇:观看背起爸爸上学的观后感