【www.guakaob.com--高考】

《2015届高考语文专题复习诗歌鉴赏4:诗歌的思想感情破解》

终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么 第一篇

第四节 诗歌的思想感情破解

1.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

归 雁

钱 起

潇湘何事等闲回?水碧沙明两岸苔。

二十五弦弹夜月,不胜清怨却飞来。

【注】 ①钱起:唐朝吴兴(今属浙江)人,入仕后,一直在长安和京畿做官。此诗作 于任中。②潇湘:此处指湘江。③二十五弦:指瑟,传说湘江女神善鼓瑟。 请简要分析这首诗所表达的思想情感。

答:____________________________________________________________________ 答案 诗人借写充满客愁、羁思难耐,而毅然离开优美富足的湘江,向北方飞回的旅雁,寄托了宦游他乡的羁旅之思(或思乡之情)。

2.阅读下面这首唐诗,回答问题。

送梓州李使君

王 维

万壑树参天,千山响杜鹃。

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布,巴人讼芋田。

文翁翻教授,不敢倚先贤。

【注】 ①使君:这是古代对州郡长官的尊称,即刺史。树杪:树梢,这里指树顶。②文翁:汉景时为郡太守,政尚宽宏,见蜀地僻陋,乃建造学宫,培养人才,使巴蜀日渐开化。

这是一首赠别诗,读了本诗之后,请说说作者写这首诗的主要目的是什么。

答:____________________________________________________________________ 解析 这是一首赠别诗,赠别诗的主题一般情况下有两类,一类是表现分别时的难舍之情,一类是另有寄托。本诗属于第二类,我们要把握本诗的思想感情,可从诗中的用典入手,如“汉女”“文翁”等,这样即可推知作者写作的用意。

答案 示例:王维以此诗勉励李使君,希望他效法文翁,翻新教化,而不要倚仗文翁等先贤原有的政绩,泰然无为。既然蜀地环境如此之美,民情又如此之淳,到那里去当刺史,自然更应恪尽职事,有所作为。

3.阅读下面的宋词,然后回答问题。

相见欢

②①③②①

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?试倩悲风吹泪过扬州。

【注】 ①朱敦儒:洛阳人,宋代词人。本词写于词人因“靖康之难”南逃客居金陵之时。②扬州:当时抗金的前线重镇。

词的下片抒发了作者什么样的思想感情?请结合词句作具体分析。

答:_____________________________________________________________________ 答案 “中原乱,簪缨散”,作者回忆中原沦陷,士族南逃的往事,抒发了亡国之痛;“几时收?”抒发了对收复河山的渴望与一时又难以收复的无奈(或担忧)之情。“试倩悲风吹泪过扬州”,作者要请悲风将自己的热泪吹到扬州前线,抒发了对战事的关切之情(或“作者要请悲风将自己的热泪吹过扬州前线,洒到沦陷的故乡,抒发了对故土的深切怀念之情”)。

4.阅读下面这首诗歌,回答问题。

青 溪

王 维

言入黄花川,每逐青溪水。

随山将万转,趣途无百里。

声喧乱石中,色静深松里。

漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。

我心素已闲,清川澹如此。

请留盘石上,垂钓将已矣。

请结合全诗景物描写的特点,赏析作者抒发的思想感情。

答:____________________________________________________________________ 解析 本题考查对诗歌中蕴含的思想感情的鉴赏能力。分析景物特点时要找出诗歌中的意象及其特点,如“黄花川”“青溪水”“菱荇”“葭苇”等,然后把诗歌中描写景物的诗句用有文采的语言表述出来。

答案 示例:诗歌描述了一幅幅各具特色的画面,溪流随山势蜿蜒,在乱石中奔腾咆哮,在松林里静静流淌,水面微波荡漾,各种水生植物随波浮动。景物描写静中有动,自然素淡。诗人有意借青溪来为自己写照,以清川的恬淡来印证自己的夙愿,抒发了他闲逸的情趣和自甘淡泊的心境,心境、物境融合为一体。

5.阅读下面这首诗,回答问题。

秋晓行南谷经荒村

柳宗元

杪秋霜露重,晨起行幽谷。黄叶覆溪桥,荒村唯古木。

②①②①

寒花疏寂历,幽泉微断续。机心久已忘,何事惊麋鹿?

【注】 ①南谷:在柳宗元贬谪之地永州城南郊。②杪(miǎo)秋:即深秋。③机心:机巧的心计,语出《庄子·天地》“有机械者必有机事,有机事者必有机心”。 这首诗表达了作者什么样的思想感情?请简要分析是怎样表达的。

答:_____________________________________________________________________ 答案 落寞、孤愤,旷达而又无奈。

前六句借景抒情:写诗人经荒村去南谷一路所见景象,借一系列悲凉秋景传达出内心的落寞和孤愤之情;后两句化用典故明情:借庄子的“机心”之言,故作旷达,表达自己很久以来已不在意仕途得失,没有了机巧之心,其实却正好反映了他久居穷荒的无奈之情。(如果答“后两句化用典故明情:表达诗人沉浸在自然景物之中,忘却了仕途得失,没有了机巧之心的旷达之情”,也可)

6.阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

终南望余雪

祖 咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。{终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么}

林表明霁色,城中增暮寒。

冬晚对雪忆胡居士家

王 维

寒更传晓箭,清镜览衰颜。

隔牖风惊竹,开门雪满山。

洒空深巷静,积素广庭闲。

借问袁安舍,翛然尚闭关。

【注】 ①这是作者在长安的应试诗。当时祖咏并未按照规定写成五言排律,而是只写了四句就交了卷,并说“意思已经完满了”。②晓箭:拂晓时漏壶中指示时刻的箭。常借指凌晨这段时间。③袁安:《后汉书·袁安传》载,袁安未发迹前,有一年在洛阳遇罕见大雪,“人家皆除雪出”。可袁安却僵卧在家。雪一直下,他的屋舍早已给雪封住,县令掘雪救之,问他何以不出?答曰:“大雪人皆饿,不宜打扰人。”④翛(xiāo)然:无拘无束、自由自在的样子。

这两首诗都是写雪的名作,但作者借写雪抒发的感情却各不相同,他们在诗中分别表达了怎样的情感?请简要

答:____________________________________________________________________ 答案 祖诗:写遥望积雪,顿觉雪霁之后,暮寒骤增;景色虽好,不知多少寒士受冻。咏物寄情,意在言外,表达了作者对天下寒士不幸遭遇的同情和慨叹。(能答出“表达了作者对天下寒士不幸遭遇的同情和慨叹”即可得分,意思对即可) ③④②①③

王诗:这是一首雪中思友的诗篇。前六句写山居的静寂,雪景的清幽,末句表达了作者对雪怀人的情思。(能答出“表达了作者对雪怀人的情思”即可得分,意思对即可)

7.阅读下面两首元曲,回答问题。

[中吕]山坡羊·长安怀古

赵善庆

骊山横岫,渭河环秀,山河百二还如旧。狐兔悲,草木秋;秦宫隋苑徒遗臭,唐阙汉陵何处有?山,空自愁;河,空自流。

[中吕]山坡羊·骊山怀古

张养浩

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树,列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。

有人说,两首怀古小令慨叹人生无常,思想消极遁世。请你结合相关句子进行简略评述。

答:____________________________________________________________________ 解析 ①评价要兼顾两首元曲。②评价思想内容,要言之有理,言之有据,不拔高,不套用。③依据作者情况,知人论世。

答案 两首怀古小令都有怀古伤今的慨叹,但表达的思想却不完全相同。《骊山怀古》批判了封建统治者的奢侈行为和为争夺政权而残酷厮杀的行径,“赢,都变做了土;输,都变做了土”,我们可以看作这是对封建王朝的一种诅咒,更是对封建社会历史的规律性的概括。《长安怀古》在抒发兴亡之感的同时夹杂着作者对人生无常,瞬息即逝,山河依旧,人事全非的消极遁世思想。

8.阅读下面的诗,回答问题。

玉阶怨

李 白

玉阶生白露,夜久侵罗袜。

却下水晶帘,玲珑望秋月。

无声子夜歌

薛奇童

净扫黄金阶,飞霜皎如雪。

下帘弹箜篌,不忍见秋月。

著名学者俞陛云在《诗境浅说续编》中提到《无声子夜歌》时说:“此与宫怨词‘却下水晶帘,玲珑望秋月’词异而意同。”请比较这两首诗,分析这里所说的“同”。 答:____________________________________________________________________

答案 同:两诗都写了秋夜望月,表达了孤寂思怨之情。

异:李诗写隔帘望秋月,人月相怜,愈望愈感到孤寂,也就愈增加怨思;而薛诗下帘避秋月,人月不见,愈怕望见秋月而愈增添孤怨之情。

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

登 楼

杜 甫

花近高楼伤客心,万方多难此登临。

锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。

北极朝廷终不改,西山寇盗莫相侵。

可怜后主还祠庙,日暮聊为梁父吟。

【注】 ①玉垒:山名,在今四川茂汝。②北极:即北极星,喻指唐王朝。③西山寇盗:指吐蕃。④梁父吟:诸葛亮遇到刘备前喜欢诵读的乐府诗。

(1)分别概括这首诗颔联和颈联的内容,并说说其中寄寓了诗人什么样的感慨。

答:____________________________________________________________________

(2)尾联运用了何种表现手法?表达了诗人什么样的思想感情?

答:____________________________________________________________________ 答案 (1)颔联写阔大悠远的自然景象,颈联写国家动荡不安的局势;寄寓古今世事沧桑变幻、祈望国运久远的感慨。(2)用典(借古讽今)。①暗讽君王重用奸邪,昏聩误国;②表达自己空怀济世之心却报国无门的抑郁与自遣之情。

10.阅读下面的宋词,然后回答问题。

临江仙·送钱穆父

苏 轼

一别都门三改火,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。樽前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。

【注】 ①钱穆父:苏轼的友人,时被谪出知瀛洲。②改火:指年度的更替。③筠:竹。{终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么}

(1)“送行淡月微云”句营造了什么样的氛围?表现了作者什么样的心情?{终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么}

答:____________________________________________________________________

(2)“人生如逆旅,我亦是行人”句,有人认为豪放达观,有人认为失意惆怅,你的看法呢?请简要分析。

答:___________________________________________________________________ 答案 (1)营造了在夜间为友人送行时凄清幽冷的氛围,表现了作者与友人分别时抑郁寡欢的心情。

(2)①是豪放达观,意在劝慰他人。诗人认为人生如行旅,人人都是漂泊的旅人, ②③①④②③①

《终南望余雪赏析》

终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么 第二篇

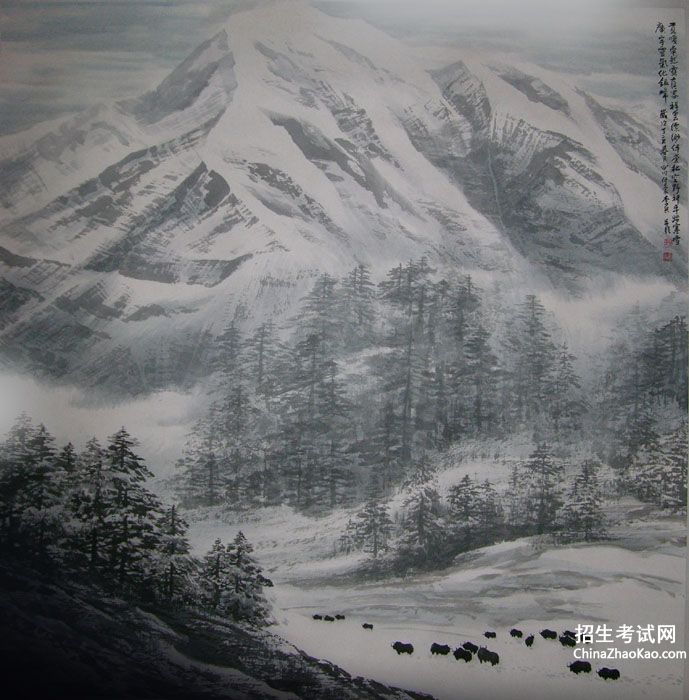

[赏析]《终南望余雪》是一首咏雪诗。诗的前三句从“望”字着眼,句句写雪景,描绘了从长安城里看到的终南山阴岭的秀色。最后一句露出作者原意,抒发了感慨,由雪霁后寒气加重,想到城中人的受冻。全诗紧扣诗题:正面写终南山之雪,以“城中增暮寒”反衬终南山余雪。

作者简介:祖咏,生卒年不详。洛阳(今属河南)人。其诗以写山水田园为主,清丽自然,恬静闲适。其边塞诗则雄浑壮丽,情调昂扬。

【评析】:

据《唐诗纪事》卷二十记载,这是作者在长安的应试诗。诗写遥望积雪,顿觉雪霁之后,暮寒骤增;景色虽好,不知多少寒士受冻。咏物寄情,意在言外;清新明朗,朴实俏丽。

【诗文解释】

终南山北岭的景色秀丽,积雪好像浮在云端上。初晴的阳光照在树林末梢,傍晚的长安城中增添了寒意。

【简析】:{终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么}

通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。

据《唐诗纪事》卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

题意是望终南馀雪。从长安城中遥望终南山,所见的自然是它的“阴岭”(山北叫“阴”);而且,惟其“阴”,才有“馀雪”。“阴”字下得很确切。“秀”是望中所得的印象,既赞颂了终南山,又引出下句。“积雪浮云端”,就是“终南阴岭秀”的具体内容。这个“浮”字下得多生动!自然,积雪不可能浮在云端。这是说:终南山的阴岭高出云端,积雪未化。云,总是流动的;而高出云端的积

雪又在阳光照耀下寒光闪闪,不正给人以“浮”的感觉吗?读者也许要说:“这里并没有提到阳光呀!”是的,这里是没有提,但下句却作了补充。“林表明霁色”中的“霁色”,指的就是雨雪初晴时的阳光给“林表”涂上的色彩。 “明”字当然下得好,但“霁”字更重要。作者写的是从长安遥望终南馀雪的情景。终南山距长安城南约六十华里,从长安城中遥望终南山,阴天固然看不清,就是在大晴天,一般看到的也是笼罩终南山的蒙蒙雾霭;只有在雨雪初晴之时,才能看清它的真面目。贾岛的《望(终南)山》诗里是这样写的:“日日雨不断,愁杀望山人。天事不可长,劲风来如奔。阴霾一似扫,浩翠泻国门。长安百万家,家家张屏新。”久雨新晴,终南山翠色欲流,长安百万家,家家门前张开一面新崭崭的屏风,多好看!唐时如此,现在仍如此,久住西安的人,都有这样的经验。所以,如果写从长安城中望终南馀雪而不用一个“霁”字,却说望见终南阴岭的馀雪如何如何,那就不是客观真实了。

祖咏不仅用了“霁”,而且选择的是夕阳西下之时的“霁”。怎见得?他说“林表明霁色”,而不说山脚、山腰或林下“明霁色”,这是很费推敲的。“林表”承“终南阴岭”而来,自然在终南高处。只有终南高处的林表才明霁色,表明西山已衔半边日,落日的馀光平射过来,染红了林表,不用说也照亮了浮在云端的积雪。而结句的“暮”字,也已经呼之欲出了。

前三句,写“望”中所见;末一句,写“望”中所感。俗谚有云:“下雪不冷消雪冷”;又云:“日暮天寒”。一场雪后,只有终南阴岭尚馀积雪,其他地方的雪正在消融,吸收了大量的热,自然要寒一些;日暮之时,又比白天寒;望终南馀雪,寒光闪耀,就令人更增寒意。做望终南馀雪的题目,写到因望馀雪而增加了寒冷的感觉,意思的确完满了;何必死守清规戎律,再凑几句呢?

王士稹在《渔洋诗话》卷上里,把这首诗和陶潜的“倾耳无希声,在目皓已洁”、王维的“洒空深巷静,积素广庭宽”等并列,称为咏雪的“最佳”作,不算过誉。 此诗的题眼为望,又重点写出了雪景的美与不可及。

《山水田园诗鉴赏练习》

终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么 第三篇

山水田园诗鉴赏练习

1、阅读下面的诗,回答问题。

辋川闲居赠裴秀才迪 王 维

寒山转苍翠,秋水日潺湲。倚杖柴门外,临风听暮蝉。

渡头余落日,墟里上孤烟。复值接舆醉,狂歌五柳前。

⑴本诗写景有何特点?

⑵简析颔联、尾联的人物形象特点。

⑶全诗表现了作者怎样的思想感情?

2、阅读下面诗歌,回答问题。

江村 杜甫

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。 自去自来梁上燕, 相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局, 稚子敲针作钓钩。 但有故人供禄米, 微躯此外更何求?

(1) 江村的景物特点是怎样的?

(2) 诗中哪两个生活场面表现了诗人什么样的心境。

(3) 末联表达了诗人怎样的人生感慨?

3、阅读下面一首宋诗,完成后面的题目。

幽居初夏 陆游

湖山胜处放翁家,槐柳阴中野径斜。水满有时观下鹭,草深无处不鸣蛙。

箨龙已过头番笋,木笔犹开第一花。叹息老来交旧尽,睡来谁共午瓯茶。

(1) 诗人写景是从哪几个方面突出表现"幽"的?

1

(2) 诗人在这首诗中抒发了自己哪些复杂的思想感情?

4、阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

雨过山村 王建

雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。

(1) 诗的一、二两句描写了山村怎样的特点?

(2)你认为诗的三、四两句中哪个字最为精练传神?请结合全诗的内容加以赏析。

5、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

题杨州禅智寺 杜牧

雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。青苔满阶砌,白鸟故迟留。

暮霭生深树,斜阳下小楼。谁知竹西路,歌吹是杨州。

注:唐开成二年,诗人探弟病寄居杨州禅智寺。后因歇假逾期而离职。

(1)本诗流露了诗人怎样的情感?

(2)简要分析本诗首联和尾联所表现的景象和使用的手法。

6、阅读下面一首诗回答问题

庆全庵桃花

谢枋得

寻得桃源好避秦,

桃红又见一年春。

花飞莫遣随流水,

怕有渔郎来问津。

[注]谢枋得,宋末元初人。宋亡后,只身隐居,多次坚拒元朝征召。

问题:请简要分析“桃花”在全诗中的作用。

2

7、阅读宋诗,然后回答问题。(8分)

东坡① 苏轼

雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。

莫嫌荦确②坡头路,自爱铿然曳杖声。

[注]①此诗为苏轼贬官黄州时所作。东坡,是苏轼在黄州居住与躬耕之所。②荦确:山多大石。

第一句在全诗中有何作用?请简要赏析。(3分)

阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

8、阅读下面一首诗回答问题

终南望余雪

祖咏

终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中增暮寒。

1、积雪是不可能“浮”在云端的 ,诗人这样写是不是违反了常理呢?

2、“城中增暮寒”暗含着诗人怎样的思想感情?

9、阅读下面一首诗回答问题

酬张少府 王维

晚年惟好静,万事不关心。自顾无长策,空知返旧林。

松风吹解带,山月照弹琴。君问穷通理,渔歌入浦深。

1、这首诗的主要内容是什么?表现了作者怎样的情怀?

2、尾联以“渔歌入浦深”回答张少府的询问,它的深远含义是什么?

10、阅读下面一首诗回答问题

山居即事 王维

寂寞掩柴扉,苍茫对落晖。鹤巢松树遍,人访荜门稀。

绿竹含新粉,红莲落故衣。渡头烟火起,处处采菱归。{终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么}

1、诗的后四句写出了怎样的景与情。

3

11、阅读下面一首诗回答问题

《兰溪棹歌》 戴叔伦

凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。

1 “越中山色镜中看”极句韵味,请你作简要赏析。

2 诗的前两句主要写兰溪的景色之美,后两句主要写的是什么?表现手法上有什么特点?

附山水田园诗基本知识

一、表达的情感内容

1.表达对大自然的喜爱

2.表达对官场仕途的厌倦,对现实的不满甚至愤怒

3.表达对归隐生活、闲适恬淡的田园生活的喜爱、向往

4.出世与入世矛盾心理的折射

5.对生活、人生哲理的感悟,禅意的寄托

二、常见的写景技巧

(一)1.听觉角度:①动静结合 ②以动衬静2.视觉角度: ① 绘形、绘声、绘色②色彩映衬3.运用各种修辞:比喻、拟人、借代、化动为静、虚实结合等

4.运用炼字技巧: 5.运用描写技巧:①工笔

(二).表现手法:

(1)写景:衬托(动静 明暗 虚实 点面 正侧 )远近高低 绘声绘色 白描 拟人

(2)抒情:借景抒情 情景交融 (乐景写哀哀景写乐)

三、语言特点:描写见长 质朴自然 清新洗练

四、意境隽永优美,风格恬静淡雅

五、主要诗人:谢灵运、陶渊明、王维、孟浩然、储光羲、常建

六、鉴赏山水田园诗方法

4

附参考答案:

1、⑴描写景物有声、有色、有形,体现了"诗中有画"的特点。所写景物带上了作者的主观色彩,写得情景交融。所选的寒山、秋水、落日、孤烟等富有季节和时间特征的景物,构成了一幅和谐静谧的山水田园风景画。⑵颔联刻画了诗人年事已高和安闲的神态。尾联生动的刻画了裴迪的狂士之态。⑶表现了诗人的闲居之乐和对友人的真切情谊。

2、(1)幽静。(2)老妻画纸,稚子敲针表现了诗人长久漂泊,终于安定之后的宁静。

(3)对江村生活的满足;对功利的无求。

3、(1)选择幽静的意象写幽,以动衬幽,以声衬幽。

(2)有恬然自得之乐,又有报国无门、寂寞惆怅之慨。

4、幽深、宁静的特点。 "闲"字。栀子花在庭院中开放,"闲"在那里,无人观赏;一个闲字从侧面衬托了妇姑雨中浴蚕的繁忙景象。

5、(1)孤寂凄凉黯然神伤(2)首联通过秋雨后嘶哑凄咽的蝉声和秋风中摇曳的松枝桂树透露出萧瑟秋意,以"蝉噪"反衬寺院的幽静,以秋雨秋风烘托寺院的冷寂。尾联写竹林西边秋风传来杨州的繁华市井中歌舞喧闹之声,反衬诗人却只能在静寂的禅智寺中凄凉度日,于写景之中暗含着诗人的身世感受、凄凉情怀。

6、参考答案

①借桃花引出世外桃源,将隐居山间的眼前现实(实)和陶渊明笔下的理想世界(虚)巧妙地结合了起来。

②作者借写隐居之地桃花开放之景,表达了避世山中的孤寂之情。

③作者希望“花飞莫遣随流水” ,曲折表现了隐居绝仕之意。

7、(2)请结合全诗赏析“铿然”一词的妙用。(5分)

答:(1)第一句是全诗的铺垫,描绘出一幅雨后东坡月夜图,营造了一种清明幽静的气氛,以映衬作者心灵明澈的精神境界。(3分)

(2)“铿然”一词传神地描绘出手杖碰撞在石头上发出的响亮有力的声音,与月下东坡的宁静清幽形成鲜明对比;(3分)联系前文对道路坎坷的交代,可使读者体味到作者坚守信念、乐观旷达的情怀。(2分)

8、1、没有。诗人这样写是写终南山顶高耸入云,突出于云端之上;且云在山腰缭绕飘动,而高出云端的积雪又在阳光下闪闪发光,望去好似漂浮在云端之上。

2、本诗描绘了从长安城里看到的终南山阴岭的秀色,但最后一句才露出作者本意,抒写了关心人民疾苦的忧虑。

9、1、这首诗写作者对官场的失望和隐居山林之乐,表现出作者恬静淡泊、乐山乐水的情怀。

2、山水之乐是不可言传的,只有亲自尝试才能懂得困窘和通达的道理,领悟人生的真谛。

10、写出了夕阳西下,炊烟升起,嫩竹荷花清新可爱,人们采菱而归的景象。表现出作者悠然闲适的心情。

111 这是个极其新颖别致的比喻,“镜”比喻溪水,既写了月光的皎洁,又暗示了兰溪水面的平静,还表现了溪水的清澈。同时,她还给读者留下了广阔的想象的空间:山披月色,月照溪水,朦胧而飘渺,这是一个令人神往的恬静而淡雅的画面。

2 三、四句主要表现渔人之乐。运用的以动衬静的手法,用鱼的来“上滩”衬托兰 5

《古诗终南望余雪的诗意_终南望余雪阅读答案_作者祖咏》

终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么 第四篇

<终南望余雪>作者为唐代文学家祖咏。古诗全文如下:

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

[译文]

终南山的北面,山色多么秀美;峰顶上的积雪,似乎浮在云端。古诗终南望余雪的诗意_终南望余雪阅读答案_作者祖咏。雨雪晴后,树林表面一片明亮;暮色渐生,城中觉得更冷更寒。

[鉴赏]

祖咏年轻时去长安应考,文题是“终南望余雪“,必须写出一首六韵十二句的五言长律。祖咏看完后思付了一下,立刻写完了四句,他感到这四句已经表达完整,按照考官要求,写成六韵十二句的五言体,有画蛇添足的感觉。当考官让他重写时,他又坚持了自己的看法,通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。

据<唐诗纪事>卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

题意是望终南余雪。从长安城中遥望终南山,所见的自然是它的“阴岭”(山北叫做“阴”);而且,惟其“阴”,才有“馀雪”。“阴”字下得很确切。“秀”是望中所得的印象,既赞颂了终南山,又引出下句。“积雪浮云端”,就是“终南阴岭秀”的具体内容。这个“浮”字下得多生动!自然,积雪不可能浮在云端。这是说:终南山的阴岭高出云端,积雪未化。云,总是流动的;而高出云端的积雪又在阳光照耀下寒光闪闪,不正给人以“浮”的感觉吗?读者也许要说:“这里并没有提到阳光呀!”是的,这里是没有提,但下句却作了补充。“林表明霁色”中的“霁色”,指的就是雨雪初晴时的阳光给“林表”涂上的色彩。

“明”字当然下得好,但“霁”字更重要。作者写的是从长安遥望终南馀雪的情景。终南山距长安城南约六十华里,从长安城中遥望终南山,阴天固然看不清,就是在大晴天,一般看到的也是笼罩终南山的蒙蒙雾霭;只有在雨雪初晴之时,才能看清它的真面目。贾岛的<望(终南)山>诗里是这样写的:“日日雨不断,愁杀望山人。天事不可长,劲风来如奔。阴霾一似扫,浩翠泻国门。长安百万家,家家张屏新。”久雨新晴,终南山翠色欲流,长安百万家,家家门前张开一面新崭崭的屏风,多好看!唐时如此,现在仍如此,久住西安的人,都有这样的经验。所以,如果写从长安城中望终南馀雪而不用一个“霁”字,却说望见终南阴岭的馀雪如何如何,那就不是客观真实了。

祖咏不仅用了“霁”,而且选择的是夕阳西下之时的“霁”。怎见得?他说“林表明霁色”,而不说山脚、山腰或林下“明霁色”,这是很费推敲的。“林表”承“终南阴岭”而来,自然在终南高处。只有终南高处的林表才明霁色,表明西山已衔半边日,落日的馀光平射过来,染红了林表,不用说也照亮了浮在云端的积雪。而结句的“暮”字,也已经呼之欲出了。

前三句,写“望”中所见;末一句,写“望”中所感。俗谚有云:“下雪不冷消雪冷”;又云:“日暮天寒”。一场雪后,只有终南阴岭尚馀积雪,其他地方的雪正在消融,吸收了大量的热,自然要寒一些;日暮之时,又比白天寒;望终南馀雪,寒光闪耀,就令人更增寒意。做望终南馀雪的题目,写到因望馀雪而增加了寒冷的感觉,意思的确完满了;何必死守清规戎律,再凑几句呢?

王士

《终南望余雪翻译赏析_作者祖咏》

终南望余雪祖咏这首诗……请说说这种感受是什么 第五篇

<终南望余雪>作者为唐朝文学家祖咏。其古诗全文如下:

终南阴岭秀,积雪浮云端。

林表明霁色,城中增暮寒。

[译文]

终南山的北面,山色多么秀美;峰顶上的积雪,似乎浮在云端。终南望余雪翻译赏析_作者祖咏。雨雪晴后,树林表面一片明亮;暮色渐生,城中觉得更冷更寒。

[鉴赏]

祖咏年轻时去长安应考,文题是“终南望余雪“,必须写出一首六韵十二句的五言长律。祖咏看完后思付了一下,立刻写完了四句,他感到这四句已经表达完整,按照考官要求,写成六韵十二句的五言体,有画蛇添足的感觉。当考官让他重写时,他又坚持了自己的看法,通过山与阳光的向背表现了各处不同的景象,又联想到山头的积雪消融后,丛林明亮,低处的城中反会增寒,使诗达到全新的境界。据<唐诗纪事>卷二十记载,这首诗是祖咏在长安应试时作的。按照规定,应该作成一首六韵十二句的五言排律,但他只写了这四句就交卷。有人问他为什么,他说:“意思已经完满了。”这真是无话即短,不必画蛇添足。

上一篇:三句话的好段

下一篇:大连理工大学优势专业排名