【www.guakaob.com--日本移民】

篇一:《《牧童》诗词和解释》

牧童

[唐]吕岩

草铺横野六七里, 解释:广阔的原野,绿草如茵

笛弄晚风三四声。 解释:晚风吹拂着野草,还没见归来的牧童,却

先听见随风听见了笛子的声音。

归来饱饭黄昏后, 解释:牧童吃饱饭了,已经是黄昏后了。 不脱蓑衣卧月明。

休息了。

解释:他连蓑衣也不脱,就躺在月夜的露天地里

篇二:《牧童 、舟过安仁、清平乐·村居的诗意》

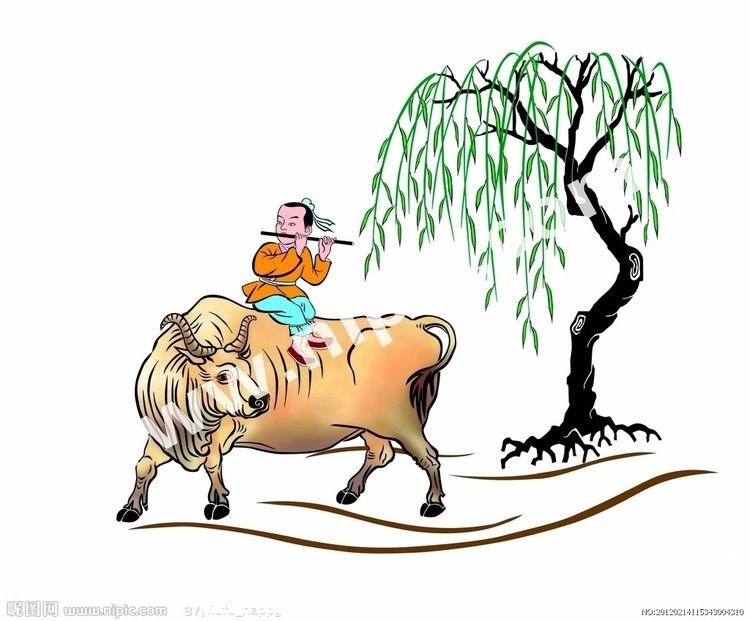

<<牧童>>:青草像被谁铺开在地上一样,方圆六七里都是草地。晚风中隐约传来三四牧童悠扬的笛声。牧童放牧归来,在吃饱晚饭后的黄昏时分。他连蓑衣都没脱,就愉快的躺在草地上看天空中的明月

<<舟过安仁 >>:一只小渔船里坐着两个小孩子,他们收起了划船用的篙和桨,而撑开了一把伞。怪不得他们会在没有下雨的时候打伞,原来是想借助风的力量来驶船。

<<清平乐·村居>>:屋檐低,茅舍小。小溪潺潺,岸上长满了茵茵绿草。一阵吴音,絮絮叨叨,还带着几分醉意,亲切,美好!这是谁家,一对白发苍苍,公公,姥姥。大儿子,在小溪东岸,豆地里锄草。二儿子,正在编织鸡笼,手艺可巧!小儿子,躺在溪边剥莲蓬,一个逗人喜爱的顽皮佬。

篇三:《古诗《牧童》》

基于年段有效教学的增强小课题研训有效性的行动研究

“加强读写结合,提高课堂实效的行动研究”

《牧童》教学设计(一课时)

【设计意图】

文学是语言的艺术,古诗词当然也不例外。通过诵读,把学生带入诗境,让他们身临其境地感知诗词中所表现的情景交融的境界,是古诗词学习的有效手段。除此之外,运用相类似的课程资源辅助教学,对学生读懂古诗,理解古诗会产生非常大的帮助。如《牧童》一诗,主要表达了牧童无忧无虑,无羁无拌的生活,既显示出古代孩子天真烂漫的天性,也隐含了作者对心灵世界的一种追求,对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的一种向往。这与唐代诗人栖蟾的《牧童》,在描写内容和表达主旨上,有异曲同工之妙。所以,在两首诗相互交叉,相互融合的基础上进行教学,既能帮助学生明诗意,更能使他们感受到美好而完整的诗境。

【教材分析】

《牧童》是人教版小学语文五年级下册第二组第五课《古诗词三首》中的一首诗。为唐代诗人吕岩所作,吕岩也就是民间传说中的八仙之一吕洞宾。草场、笛声、牧童、月夜组成了一幅鲜活的儿童晚归休憩图。整首诗描绘的是牧童“日出而作,日落而息”,安然恬静的生活和牧童无羁无绊的心灵。“牛得自由骑,春风细雨飞。青山青草里,一笛一蓑衣。”透过诗,我们看到的是作者对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的一种向往。

【学情分析】

五年级的学生已有较多的古诗学习经验,他们能借助注释、工具书、想象画面等多种方法来读懂古诗的大意。也对学习古诗抱有一定的热情,但对一些诗歌

背后所蕴含的深刻情感还比较难体会。古诗所描绘的牧童生活对于在城市里成长的小孩而言距离较远,特别是那种自然放松的生活状态。学生不太容易能体会到,所以,要通过教师运用感性而直观的语言进行引导,启发学生想象诗句描绘的画面。

【教学目标】

1.认识2个生字,会写2个生字。理解“弄、蓑衣、卧”等词语在诗句中的意思。牧童的诗句意思。

2.正确、流利、有感情地朗读、背诵《牧童》,通过看注释,边读边想象诗中情景的方法,感知诗词大意,能用自己的话表达诗词的意思。

3.感受牧童生活的无忧无虑,自由自在,体会作者对这种生活的向往和热爱。

【教学重难点】

体会到诗中画面的优美意境,并从中感悟到诗人对悠闲自在、安然自乐的生活状态的向往。

【课时分配】

一课时

【教学流程】

一、 复习导入,说牧童

[导语] 今天我们学习第二组课文中的第一篇《古诗三首》中的《牧童》(师板书题目),看着这个题目你想到了什么?或者有什么想问的,想说的。

[预设] 生1.我想到了一年级学的古诗《所见》

师:你能给大家背一背吗?

(生背古诗“牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。”

如果学生在背的时候没有注意诗的停顿、节奏,要及时纠正,让学生再背一背或者全班齐背。牧童/骑/黄牛,歌声/振/林樾。 意欲/捕/鸣蝉,忽然/闭口/立。)牧童的诗句意思。

师:这是我们一年级的时候学习的一篇描写牧童意欲捉蝉的五言诗,刻画出了牧童活泼机灵、无拘无束的可爱情态。相信同学们对于这个顽皮可爱、天真烂漫的小牧童形象一定记忆犹新,那我们今天要学的这个牧童和之前的有什么不一样呢?诶,老师这里可没有答案,相信等你们上完了这堂课,自己就给解决了。看着这个题目,还有谁想说说的吗?

[预设] 生2:我还想到了唐朝诗人杜牧的诗“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”

师:清明时节雨纷纷,牧童的诗句意思。

路上行人欲断魂。牧童的诗句意思。

借问酒家何处有,

牧童遥指杏花村。

那又是怎样的一个小牧童?

生:纯朴率真、自由自在的牧童。

师: 那你就读出他的自由自在来。注意要在哪个词上下功夫。(遥指) (生背)

[教师小结] 其实,古代有很多描写牧童的诗,再比如,还有北宋诗人黄庭坚在七岁的时候所写的《牧童》

“骑牛远远过前村,

短笛横吹隔陇闻。

多少长安名利客,

机关用尽不如君。”

这首诗描写的是一个无忧无虑,怡然自得的牧童。而今天我们要赏析的《牧童》是唐代诗人吕岩写的。那他笔下的牧童又是怎样的呢?请同学翻开课本第22页,自由大声地朗读,在读的时候,老师要求你们做到“三读”(板书)。一读字正腔圆,要读准字音,读通诗句。二读抑扬顿挫,根据你的理解,这首诗应

该读出怎样的节奏,你就怎么读。三读诗中意境。想象画面再读一读。老师相信,完成这三个要求的同学,已经可以做到熟读成诵了(师板书)。待会,老师和你们做个小游戏,看看你们是不是已经达到这个境界了。

[设计意图] 建构主义指出:学习活动是通过一系列主动的建构过程完成的,而这一建构又是在已有的知识经验的基础上进行的。在学习过程中,如果能有效地促进学习材料和学生已有的知识经验的联系,将有助于学生对所学材料的学习和理解。所以,在新课之前,引导学生复习学过的描写古诗中的牧童形象,既复习了所学习的古诗,又明确了牧童形象的一般特点,为理解牧童无忧无虑、怡然自得的生活打下基础。此外,通过背诵古诗,能促使学生快速地进入到古诗的学习氛围中去。有利于第二环节明诗意,悟诗情的学习活动的开展。

二、由字及句,明诗意

[导语] 很多同学都已经完成了,老师现在来看看你们是不是真的已经做到了黑板上的这四个字。今天老师换一种方法,这个方法叫作“点词成句”。如果你做到了熟读,那么你脑子里就会很快映出带有这个诗词的诗句。如果你知道了,就马上举手示意,可以吗?可以的话,我们就开始吧。合上书。

师:弄

[预设] 生:笛弄晚风三四声。

师:读诗要有读诗的感觉,再来一次。(生再读)

师:读完这句诗,你有什么问题想问吗?

[预设] 生:笛弄晚风

生2:笛子怎么会逗弄晚风呢?

师:这个问题说明你有在认真地读诗,笛弄晚风,这里的笛指的是笛声,那笛声怎么会逗弄晚风呢?有没有同学有自己的理解?(如没有学生回答,可以引导提问是谁在逗弄谁?是谁中有谁?)

[预设] 生:风中有笛声,是风在逗弄笛声。

[引导] 师:风逗弄笛声,会怎么样?

[预设] 生:会时断时续。是笛声在风中时断时续。

[引导] 师:那时断时续的笛声听上去是怎么样的?你能给大家描述描述吗?

[预设] 生:一下子听得见,一下子听不见。

生2:一下高,一下低。

师:这就是晚风在逗弄笛声啊,听起来时而高,时而低,时而长,时而短,时而快,时而慢,时而有,时而无。就是“笛弄晚风三四声”。

师:这里的三四声指的就是三、四声笛音吗?

生:不是,是虚指。

师:那就是悠扬的不间断的笛声,是吗?谁吹的?(牧童)在什么时候,什么情况下吹的?

[预设] 生:放牛回来的时候。

[预设] 生2:黄昏后。

师:你们是怎么知道的?(归来饭饱黄昏后)哦。牧童放牛归来,黄昏里,劳作了一天后的牧童骑在牛背上,吹着笛子,悠扬的笛声在晚风中时断时续。笛声时而高,时而低,时而长,时而短,时而快,时而慢,时而有,时而无。就是“笛弄晚风三四声”,那作者为什么就用“弄”,不用别的词呢?

[预设] 生:弄这个词,让人觉得笛声和晚风在玩游戏,像好朋友一样。

[引导] 师:你学过乐器吗?你吹笛子的时候和牧童吹笛子的时候一样吗?(不一样)我们来看看牧童是怎么吹笛子的。

(出示

“牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹”——雷震 《村晚》)

[引导] 师:他是怎么吹的?

[预设] 生:信口吹的,牧童吹笛的时候很随意。

[引导] 师:那横坐在牛背上,随意地吹着笛子, 这时候,牧童的心情怎样?

[预设] 生:牧童心情很舒畅,很悠闲。

师:是啊,一个悠闲,惬意的牧童!一个“弄”字,不仅把风中笛声的时断时续、悠扬飘逸和牧童吹笛嬉戏的意味,传达出来了。还让人感受到了牧童愉快,舒畅的心情。把一种很悠闲很怡然自得的姿态展现在了我们面前。我们再来读一读这句诗,注意要读出一种悠闲,自得的趣味来。

(生读)

[导语] 师:这句诗看来同学们都会了,那下一句会不会难倒你们呢?铺

篇四:《古诗牧童的诗意_牧童原文赏析_作者吕岩》

<牧童>作者是唐代文学家吕岩。其古诗全文如下:

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

[前言]

<牧童>是唐朝诗人吕岩创作的一首诗。古诗牧童的诗意_牧童原文赏析_作者吕岩。这首诗向我们展示了一幅鲜活的牧童晚归休憩图。我们看到了牧童生活的恬静与闲适。透过诗,我们也看到了作者内心世界对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的向往。

[注释]

铺:铺开。

横野:辽阔的原野。

牧童:放牛放羊的孩子。

弄:逗弄,玩弄。古诗牧童的诗意_牧童原文赏析_作者吕岩。

饱饭:吃饱了饭。

蓑衣:用草或棕毛编织成的,披在身上的防雨用具。

卧月明:躺着观看明亮的月亮。

[译文]

绿草如茵,广阔的原野,一望无垠。笛声在晚风中断断续续地传来,悠扬悦耳。 牧童放牧归来,在黄昏饱饭后。 他连蓑衣都没脱,就愉快地躺在草地上看天空中的明月。

[鉴赏]

<牧童>一诗,向我们展示了一幅鲜活的牧童晚归休憩图:广阔的原野,绿草如茵;晚风吹拂着野草,还没见归来的牧童,却先听见随风传来的牧童悠扬的愈来愈近的笛声,

“草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。”诗句给我们以视觉和听觉上的感受,放眼望去,原野上草色葱茏;侧耳倾听,晚风中牧笛声声。一个“铺”字,把草的茂盛和草原给人的那种平缓舒服的感觉,表现出来了;一个“弄”字,更显出了一种情趣,把风中笛声的时断时续、悠扬飘逸和牧童吹笛嬉戏的意味,传达出来了。草场的宽阔无垠为牧童的出场铺垫了一个场景,笛声的悠扬悦耳,使我们想象到晚归牧童劳作一天后的轻松闲适的心境。

“归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。”诗人笔锋一转,开始写吃饱饭的牧童休息的情景。把以地为床,以天为帐,饥来即食,困来即眠,无牵无挂,自由自在的牧童形象刻画得活灵活现。没有家人聚集的场景,没有伙伴嬉戏的情景,吃饱了饭的牧童,连蓑衣都不脱,就躺在月夜里的草地上。是累了,想躺下来好好地舒展一下身子?是喜欢月夜的景色,想好好地欣赏一下?仰望明亮的月儿,牧童心里会想些什么?或者什么都没想,就睡着了。

草场、笛声、月夜、牧童,像一幅恬淡的水墨画,使我们的心灵感到宁静。<牧童>一诗,不仅让我们感到了“日出而作,日落而息”的生活的安然与恬静,也让我们感受到了牧童心灵的无羁无绊,自然放松。白天有牛和牧笛为友,晚上有清风明月相伴,真如世外桃源的生活。当然,透过诗,我们也看到作者心灵世界的一种追求,对远离喧嚣、安然自乐的生活状态的一种向往。

篇五:《所见古诗原文_所见的诗意_作者袁枚》

<所见>作者是清代文学家袁枚。其全诗如下:

牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

[前言]

<所见>是一首五言绝句,是清代文人袁枚所作。所见古诗原文_所见的诗意_作者袁枚。本诗描绘了一幅林中牧童一派天真快乐的画面,表达了作者对田园风光的喜爱之情。

[注释]

⑴牧童:指放牛的孩子。

⑵振:振荡。说明牧童的歌声嘹亮。

⑶林樾:指道旁成阴的树。

⑷欲:想要。

⑸捕:捉。所见古诗原文_所见的诗意_作者袁枚。

⑹鸣:叫。

[译文]

牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在林中回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,就马上停止唱歌,一声不响地站立在树下。

[鉴赏]

野外林阴道上,一位小牧童骑在黄牛背上缓缓而来。也不知有什么开心事儿,他一路行一路唱,唱得好脆好响,整个树木全给他惊动了。 忽然,歌声停下来,小牧童脊背挺直,嘴巴紧闭,