【www.guakaob.com--翻译】

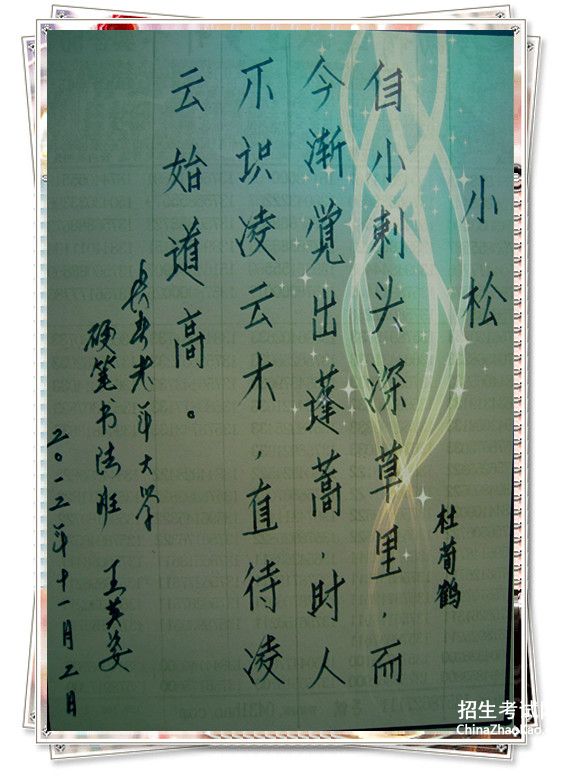

小松杜荀鹤拼音 篇一:《小 松 杜荀鹤》

诗歌形象鉴赏之二 ------事物形象

1、 小 松 杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。 时人不识凌云木,直待凌云始道高。 开头两句描写了“小松”怎样的特征?

4、子规

杜宇冤亡积有时,年年啼血动人悲 。 若教恨魄皆能化,何树何山著子规? 诗人是借子规抒发怎样的情感?

2、咏柳 (曾巩 )

乱条犹未变初黄, 倚得东风势便狂。 解把飞花蒙日月, 不知天地有清霜。

这首诗题为“咏柳”,实际上托物寓意。请细加揣摩,分析其寓意。

5、丹阳送韦参军 严维

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。 日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。 暮春浐水送别 韩琮

绿暗红稀出凤城①,暮云楼阁古今情。

行人莫听宫前水,流尽年光是此声。

【注】①凤城:京城。

两首送别诗都写到的“水”,各有什么寓意?请作简要说明。

3、蝉 (虞世南)

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是借秋风。

注:垂緌(ruí):指蝉。蝉的头部有伸出的角须,形状好像贵族仕6、早 梅 张 渭 宦下垂的冠缨(帽带)。 一树寒梅白玉条,迥临村路傍溪桥。

不知近水花先发,疑是经冬雪未消。 这首诗塑造了蝉什么样的艺术形象?

问:诗人是如何借梅展示自我形象的?(小松杜荀鹤拼音)

这三首诗显示出“牛”各自不同的思想境界,请各用一句话阐明。

第一首: 7、马诗 (李贺)

大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。(小松杜荀鹤拼音)

这首诗塑造了骏马什么样的艺术形象?

第二首:

第三首: 8、白鹭图 (刘羽)(小松杜荀鹤拼音)

芳草垂杨荫碧流,雪花公子立芳洲。

一生清意无人识,独向斜阳叹白头。(小松杜荀鹤拼音)

这是一首题画咏物诗,诗人笔下的白鹭是一个怎样的形象?

10、墨 梅 (王冕)

我家洗砚池头树,朵朵花开淡墨痕。 不要人夸好颜色,只留清气满乾坤。

①这首诗表现了画中梅花的什么特点?

9、病牛 李纲

耕犁千亩实千箱,力尽筋疲谁复伤。 但得众生皆得饱,不辞羸病卧残阳。 禾熟 孙平仲

百里西风禾黍香,鸣泉落窦谷登场。 老牛粗了耕耘债,啮草坡头卧斜阳。 牛 王安石

朝耕及露下,暮耕连月出。 自无一毛利,至有千箱实。

②写出了作者怎样的品质?

小松杜荀鹤拼音 篇二:《小松 杜荀鹤》

《小松》鉴赏

诗人观察敏锐,体验深切,诗中对小松的描写,精炼传神;描写和议论,诗情和哲理,幽默和严肃,在《小松》这首诗中得到有机的统一,字里行间,充满理趣,耐人寻味。 1作品原文

小松 [1]

自小刺头①深草里,

而今渐觉出蓬蒿②。

时人不识凌云木,

直待③凌云④始道⑤高。[2]

2词语注释

①刺头:指长满松针的小松树。(小松杜荀鹤拼音)

② 蓬蒿(pénghāo):两种野草。[3]

③ 直待:直等到。

④ 凌云:高耸入云。

⑤始道:才说。(小松杜荀鹤拼音)

3作品译文

松树小的时候长在很深很深的草中,埋没看不出来,

到现在才发现已经比那些野草(蓬蒿)高出了许多。

那些人当时不识得可以高耸入云的树木,

直到它高耸入云,人们才说它高。

4作品鉴赏

《小松》借松写人,托物讽喻,寓意深长。

松,树木中的英雄、勇士。数九寒天,百草枯萎,万木凋零,而它却苍翠凌云,顶风抗雪,泰然自若。然而凌云巨松是由刚出土的小松成长起来的。小松虽小,即已显露出必将“凌云”的苗头。《小松》前两句,生动地刻画出这一特点。

“自小刺头深草里”——小松刚出土,的确小得可怜,路边野草都比它高,以至被掩没在“深草里”。但它虽小而并不弱,在“深草”的包围中,它不低头,而是“刺头”——那长满松针的头,又直又硬,一个劲地向上冲刺,锐不可当。那些弱不禁风的小草是不能和它相匹敌的。“刺头”的“刺”,一字千钧,不但准确地勾勒出小松外形的特点,而且把小松坚强不屈的性格、勇敢战斗的精神,活脱脱地勾画出来了。一个“刺”字,显示出小松具有强大的生命力;它的“小”,只是暂时的,相对的,随着时间的推进,它必然由小转大。不是么? “而今渐觉出蓬蒿。”蓬蒿,即蓬草、蒿草,草类中长得较高者。小松原先被百草踩在脚底下,可现在它已超出蓬蒿的高度;其他的草当然更不在话下。这个“出”字用得精当,不仅显示了小松由小转大、发展变化的情景,而且在结构上也起了承前启后的作用:“出”是“刺”的必然结果,也是未来“凌云”的先兆。事物发展总是循序渐进,不可能一步登天,故小松从“刺头深草里”到“出蓬蒿”,只能“渐觉”。“渐觉”说得既有分寸,又很含蓄。是谁“渐觉”的呢?只有关心、爱护小松的人,时时观察、比较,才能“渐觉”;至于那些不关心小松成长的人,视而不见,哪能谈得上“渐觉”呢?故作者笔锋一转,发出深深的慨叹: “时人不识凌云木,直待凌云始道高。” 这里连说两个“凌云”,前一个指小松,后一个指大松。大松“凌云”,已成事实,称赞它高,并不说明有眼力,也无多大意义。小松尚幼小,和小草一样貌不惊人,如能识别出它就是“凌云木”,而加以爱护、培养,那才是有识见,才有意义。然而时俗之人所缺少的正是这个“识”字,故诗人感叹道:眼光短浅的“时人”,是不会把小松看成是栋梁之材的,有多少小松,由于“时人不识”,而被摧残、被砍杀啊!这些小松,和韩愈笔下“骈死于槽枥之间”的千里马,不是遭到同样悲惨的命运吗?(小松杜荀鹤拼音)

杜荀鹤出身寒微,虽然年青时就才华毕露,但由于“帝里无相识”(《辞九江李郎中入关》),以至屡试不中,报国无门,一生潦倒。埋没深草里的“小松”,不也正是诗人的自我写照?

[4]

5作者简介

杜荀鹤(846~904),唐代诗人,字彦之,号九华山人,汉族,唐池州石埭(今安徽石台)人。出身寒微。曾数次上长安应考,不第还山。当黄巢起义军席卷山东、河南一带时,他又从长安回家。从此“一入烟萝十五年”(《乱后出山逢高员外》),过着“文章甘世薄,耕种喜山肥”(《乱后山中作》)的生活。后游大梁(今河南开封),献《时世行》10首于朱温,希望他省徭役,薄赋敛,不合温意。他旅寄僧寺中,朱温部下敬翔,劝说他“稍削古风,即可进身”,因此上颂德诗三十章取悦于温。[5]

小松杜荀鹤拼音 篇三:《杜荀鹤《小松》高考诗歌精读》

杜荀鹤《小松》赏析

古诗鉴赏(小松杜荀鹤拼音)

1222 1125(小松杜荀鹤拼音)

小松 杜荀鹤(小松杜荀鹤拼音)

自小刺头深草里, 而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木, 直待凌云始道高。

这首小诗借松写人,托物讽喻,寓意深长。

松,树木中的英雄、勇士。数九寒天,百草枯萎,万木凋零,而它却苍翠凌云,顶风抗风的小草是不能和它相匹敌的。“刺头”的“刺”,一字千钧,不但准确地勾勒出小松外形的特点,而且把小松坚强不屈的性格、勇敢战斗的精神,活脱脱地勾画出来了。一个“刺”字,显示出小松具有强大的生命力;它的“小”,只是暂时的,相对的,随着时间的推进,它必然由小转大。不是么

“而今渐觉出蓬蒿。”蓬蒿,即蓬草、蒿草,草类中长得较高者。小松原先被百草踩在脚底下,可现在它已超出蓬蒿的高度;其他的草当然更不在话下。这个“出”字用得精当,不仅显示了小松由小转大、发展变化的情景,而且在结构上也起了承前启后的作用:“出”是“刺”的必然结果,也是未来“凌云”的先兆。事物发展总是循序渐进,不可能一步登天,故小松从“刺头深草里”到“出蓬蒿”,只能“渐觉”。“渐觉”说得既有分寸,又很含蓄。是谁“渐觉”的呢?只有关心、爱护小松的人,时时观察、比较,才能“渐觉”;至于那些不关心小松成长的人,视而不见,哪能谈得上“渐觉”呢?故笔锋一转,发出深深的慨叹:

“时人不识凌云木,直待凌云始道高。”

这里连说两个“凌云”,前一个指小松,后一个指大松。大松“凌云”,已成事实,称赞它高,并不说明有眼力,也无多大意义。小松尚幼小,和小草一样貌不惊人,如能识别出它就是“凌云木”,而加以爱护、培养,那才是有识见,才有意义。然而时俗之人所缺少的正是这个“识”字,故诗人感叹道:眼光短浅的“时人”,是不会把小松看成是栋梁之材的,有多少小松,由于“时人不识”,而被摧残、被砍杀啊!这些小松,和韩愈笔下“骈死于槽枥之间”的千里马,不是遭到同样悲惨的命运吗?

杜荀鹤出身寒微,虽然年青时就才华毕露,但由于“帝里无相识”(《辞九江李郎中入关》),以至屡试不中,报国无门,一生潦倒。埋没深草里的“小松”,不也正是诗人的自我写照?

由于诗人观察敏锐,体验深切,诗中对小松的描写,精炼传神;描写和议论,诗情和哲理,幽默和严肃,在这首诗中得到有机的统一,字里行间,充满理趣,耐人寻味。

小松杜荀鹤拼音 篇四:《小松翻译赏析_作者杜荀鹤》

<小松>作者是唐代文学家杜荀鹤。其全文诗词如下:

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

[前言]

诗人观察敏锐,体验深切,诗中对小松的描写,精炼传神;描写和议论,诗情和哲理,幽默和严肃,在<小松>这首诗中得到有机的统一,字里行间,充满理趣,耐人寻味。小松翻译赏析_作者杜荀鹤。

[注释]

①刺头:指长满松针的小松树。

②蓬蒿(pénghāo):两种野草。

③直待:直等到。

④凌云:高耸入云。

⑤始道:才说。

[翻译]

松树小的时候长在很深很深的草中,埋没看不出来,到现在才发现已经比那些野草(蓬蒿)高出了许多。那些人当时不识得可以高耸入云的树木,直到它高耸入云,[赏析]

<小松>借松写人,托物讽喻,寓意深长。

松,树木中的英雄、勇士。数九寒天,百草枯萎,万木凋零,而它却苍翠凌云,顶风抗雪,泰然自若。然而凌云巨松是由刚出土的小松成长起来的。小松虽小,即已显露出必将“凌云”的苗头。<小松>前两句,生动地刻画出这一特点。

“自小刺头深草里”——小松刚出土,的确小得可怜,路边野草都比它高,以至被掩没在“深草里”。但它虽小而并不弱,在“深草”的包围中,它不低头,而是“刺头”——那长满松针的头,又直又硬,一个劲地向上冲刺,锐不可当。那些弱不禁风的小草是不能和它相匹敌的。“刺头”的“刺”,一字千钧,不但准确地勾勒出小松外形的特点,而且把小松坚强不屈的性格、勇敢战斗的精神,活脱脱地勾画出来了。一个“刺”字,显示出小松具有强大的生命力;它的“小”,只是暂时的,相对的,随着时间的推进,它必然由小转大。不是么?——

“而今渐觉出蓬蒿。”蓬蒿,即蓬草、蒿草,草类中长得较高者。小松原先被百草踩在脚底下,可现在它已超出蓬蒿的高度;其他的草当然更不在话下。这个“出”字用得精当,不仅显示了小松由小转大、发展变化的情景,而且在结构上也起了承前启后的作用:“出”是“刺”的必然结果,也是未来“凌云”的先兆。事物发展总是循序渐进,不可能一步登天,故小松从“刺头深草里”到“出蓬蒿”,只能“渐觉”。“渐觉”说得既有分寸,又很含蓄。是谁“渐觉”的呢?只有关心、爱护小松的人,时时观察、比较,才能“渐觉”;至于那些不关心小松成长的人,视而不见,哪能谈得上“渐觉”呢?故作者笔锋一转,发出深深的慨叹:

“时人不识凌云木,直待凌云始道高。” 这里连说两个“凌云”,前一个指小松,后一个指大松。大松“凌云”,已成事实,称赞它高,并不说明有眼力,也无多大意义。小松尚幼小,和小草一样貌不惊人,如能识别出它就是“凌云木”,而加以爱护、培养,那才是有识见,才有意义。然而时俗之人所缺少的正是这个“识”字,故诗人感叹道:眼光短浅的“时人”,是不会把小松看成是栋梁之材的,有多少小松,由于“时人不识”,而被摧残、被砍杀啊!这些小松,和韩愈笔下“骈死于槽枥之间”的千里马,不是遭到同样悲惨的命运吗?

杜荀鹤出身寒微,虽然年青时就才华毕露,但由于“帝里无相识”(<辞九江李郎中入关>),以至屡试不中,报国无门,一生潦倒。埋没深草里的“小松”,不也正是诗人的自我写照?

小松杜荀鹤拼音 篇五:《励志古诗词大全》

1、<龟虽寿>

汉魏·曹操

神龟虽寿,犹有竟时。

螣蛇乘雾,终为土灰。

老骥伏枥,志在千里。

烈士暮年,壮心不已。励志古诗词大全。

盈缩之期,不但在天;

养怡之福,可得永年。

幸甚至哉,歌以咏志。

2、<七步诗>

汉魏·曹植

煮豆持作羹,漉菽以为汁。

萁在釜下燃,豆在釜中泣。

本是同根生,相煎何太急?

3、<燕昭王>

唐·陈子昂

南登碣石馆,遥望黄金台。

丘陵尽乔木,昭王安在哉?

霸图今已矣,驱马复归来。

4、<论诗十绝>

宋·戴复古

草就篇章只等闲,作诗容易改诗难。励志古诗词大全。

玉经雕琢方成器,5、<题画竹>

清·戴熙

雨后龙孙长,风前凤尾摇。

心虚根柢固,指日定干霄。

6、<登高>

唐·杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

7、<山行>

唐·杜牧

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

8、<题乌江亭>

唐·杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

9、<小松>

唐·杜荀鹤

自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

10、<咏史>

唐·高适

尚有绨袍赠,应怜范叔寒。

不知天下士,犹作布衣看。

11、<己亥杂诗>

清·龚自珍

九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

12、<公子行>

唐·贯休

锦衣鲜华手擎鹘,闲行气貌多轻忽。

稼穑艰难总不知,五帝三王是何物?

13、<回乡偶书>

唐·贺知章

少小离家老大回,乡音无改鬓毛催。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

14、<悯旱>

清·洪亮吉

镇心帷车坐,偏愁云气晴。

客行殊望雨,敢说为苍生。

15、<长歌行>

乐府诗集

青青园中葵,朝露待日曦。

阳春布德泽,万物生光辉。

常恐秋节至,焜黄华叶衰。

百川东到海,何时复西归。

少壮不努力,老大徒伤悲。

16、<九日登巴陵置酒望洞庭水军>

唐·李白

九日天气清,登高无秋云。

造化辟川岳,了然楚汉分。

长风鼓横波,合沓蹙龙文。

忆昔传游豫,楼船壮横汾。

今兹讨鲸鲵,旌旆何缤纷。

白羽落酒樽,洞庭罗三军。

黄花不掇手,战鼓遥相闻。

剑舞转颓阳,当时日停曛。

酣歌激壮士,可以摧妖氛。

龌龊东篱下,渊明不足群。

17、<马诗>

唐·李贺

此马非凡马,房星本是星。

向前敲瘦骨,犹自带铜声。

18、<读<三国志>>

唐·李九龄

有国由来在得贤,莫言兴废是循环。

武侯星落周瑜死,平蜀降吴似等闲。

19、<悯农>

唐·李绅

锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

20、<浪淘沙>

唐·刘禹锡

莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。

21、<冬夜读书示子聿>

宋·陆游

古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

22、<画眉鸟>

宋·欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

23、<慈湖夹阻风>

宋·苏轼

卧看落月横千丈,起唤清风过半帆。

且并水村欹侧过,人间何处不峨岩!

24、<勤学>

宋·汪洙

学向勤中得,萤窗万卷书。

三冬今足用,谁笑腹空虚。

25、<梅花>

宋·王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

26、<商鞅>

宋·王安石

自古驱民在信诚,一言为重百金轻。

今人未可非商鞅,商鞅能令政必行。

27、<出塞>

唐·王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山。

28、<从军行>

唐·王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

29、<咏牡丹>

宋·王溥

枣花虽小能结实,桑叶虽柔能作丝。

堪笑牡丹如斗大,不成一事只空枝。

30、<晓窗>

清·魏源

少闻鸡声眠,老听鸡声起。

千古万代人,消磨数声里

31、<两袖清风>

明·于谦

手帕蘑菇及线香,本资民用反为殃。

清风两袖朝天去,免得闾阎语短长。

32、<石灰吟>

明·于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,只留清白在人间。

33、<论诗>

金·元好问

坎井鸣蛙自一天,江山放眼更超然。

情知春草池塘句,不到柴烟粪火边。

34、<读蜀志>

宋·郑獬

曹公屈指当时辈,天下英雄数使君。

髀肉消来还感泣,争教汉鼎不三分。

35、<竹石>

清·郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

下一篇:章台夜思阅读答案翻译