【www.guakaob.com--翻译】

《阙题阅读答案》

阙题阅读答案 第一篇

阙题阅读答案

道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至, 远闻流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽映每②白日,清辉照衣裳

[注释]①“阙”同“缺”,此 诗原题在流传过程中遗失。②每:每当。

(1)白云深处,清溪岸边,山路蜿蜒,柳条掩映,体现了“读书堂”环境之 (请用诗中的一个字概括,1分)。

(2)诗人善于从感官的角度表现景物的特点,请以第二联为例分析。(3分)

8.(4分)(1)(1分)幽

(2)(3分)示例:这一联从视觉角度描写了缤纷的落花,清澈的流水;从嗅觉的角度描写流水(花)的芳香,表现出环境的清静(优美宜人)。

《读刘慎虚《阙题》》

阙题阅读答案 第二篇

刘慎虚 《阙题》

道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至,远随流水香。

闭门向山路,深柳读书堂。

幽映每白日,清辉照衣裳。

本诗题为《阙题》,首先,学生在初看题目的时候就会产生疑问。这里有一个新的知识点:《阙题》其实是后人在整理诗人诗作的时候发现这首诗没有题目后加上的,“阙”可以理解为“缺”,题目的意思就是“缺少题目”,这和《无题》不一样,《无题》是诗人写作的时候写上的,“无题”其实是有题,而“阙题”才是真正的没有题目的诗作。但是据今人廖延平考证,本诗原来的题目叫做《归桃源乡》,而桃源乡正是诗人晚年的隐居之处。

其次,本诗是一首五言律诗,共八句。每两句分为一联,引导学生将诗分为:首联,颔联,颈联,尾联。 以下,每一联来分析诗中的意境以及诗人的情感。 首联:道由白云尽,春与青溪长。——引导学生将其归纳为白云清溪图

此刻诗人走在山路上,远远望去,道路似乎在白云升起之处截尽,清澈的溪水沿着蜿蜒不绝的山路连绵而去。诗人在诗的一开始就为我们描绘了远离人间喧嚣的山水之图,迎面

而来的是白云山峰,由此可以想象出山的高峻,再进一步推测的话,诗人此前的山路行程应该是比较不轻松的。绵延流去的清溪望不到尽头,带着曲曲折折的山路,“溪长”其实就是“道长”,也就是“春长”,道路尽头之处是白云升起,道尽其实“未尽”,反而是另一种开始。诗人在首联的时候,就表现了一种孕育希望的情感,在暮春之处让我们体会到另一种新颖。可以看出此刻诗人的心情是欢欣鼓舞的。

颔联:时有落花至,远随流水香。——引导学生将其归纳为落花流水图

看了清溪白云之后,诗人又来到溪边,此刻诗人站在溪边,看着流水带着落花缓缓流往远方,描绘了流动的、馥郁的、连绵的春意,一幅美丽动人的落花流水图顿时跃然纸上。花随流水而来,这花儿是跟着流水从上游而来,由此可以想象出在小溪的上游必定有一片繁丽的桃花林,桃花纷落,落至溪中,翩翩来到诗人前面,带来一片春意,但很快地又随着流水而去,流水有情,带着美丽的花儿往下游去,将这片春意带向无限的未来。上游繁丽桃林,下游春意无限,两句写落花流水,但全没有“落花流水春去也”的衰飒,反而满怀憧憬的意绪。诗人的感情进一步升华,此刻站在溪边,对未来有无限的憧憬和想象。“春”字用得极好,它运用了通感的手法写出了落花的气味,芬芳馥郁的香味扑鼻而来,让人一下子陶醉其中。在享受其芬芳气味的时候,我们也可以想

象出花儿的形状以及颜色,饱满圆实的花瓣白里透红,透露出可爱俏皮的春意。

颈联:闲门向山路,深柳读书堂。——引导学生将其归纳为深柳书堂图

诗人欣赏完落花流水,脚步缓缓移动,来到一处农舍前远远望向一片茂密的柳林,柳林之中隐藏着一座简朴的书堂。农舍的门是“闲门”,也就是关着的,陶渊明在《归去来兮辞》中写道:“门虽设而常关”用以表明自己的淡泊之心,诗人在此处化用陶之意,也表白了自己的淡泊意向。而这书堂并非简陋的农舍,也不是富丽的贵族别墅,虽然简朴,但却是诗人隐居读书的好去处,清居高雅,陶冶情操。

尾联:幽映每白日,清辉照衣裳——引导学生将其归纳为白日照衣图

尾联虽然没写出诗人脚步的转换,但可以能看出诗人此刻已经穿柳入门,走进了读书堂。诗人坐在一座书桌前,窗外温暖的阳光倾泻下来,缓缓洒落在诗人的衣服上。整个画面充满着透明之感,诗人仿佛在心上阳光,但这一句实际隐含着比兴的手法,委婉含蓄地讴歌了诗人的清高,表达了诗人的不慕荣利,悠然自得。

最后从三个方面让学生总结这首诗,教师适时进行补充解读:

(1) 从艺术手法来看,本诗虽然在写景的时候没有用

到表示方位空间的字眼,但是在读完全首诗之后,我们可以感受到其中的空间转换之感,仿佛跟着诗人游历了一遍桃源乡的美景。诗人整首诗采用白描的写法,又在此中运用移步换景的手法,将我们带入了美山美水之中。这是本诗一大艺术特点。

(2) 从全诗来看,诗中的“春”字是诗眼。它不仅概

括了整首诗满溢的浓浓春意,而且也表现出诗人的明快靓丽的内心情感。“春”字既写景又充分地体现了诗人的情感,是全诗的中心灵魂。

(3) 从诗的主题来看:本诗写了诗人游历桃源乡的山

水,歌咏了暮春时节,山间居处的恬静、舒适、幽静,寄托了诗人的高洁情趣,抒发了诗人对大自然、生活的热爱。

《历届高考古诗词阅读真题汇总:》

阙题阅读答案 第三篇

历届高考古诗词阅读真题汇总:

【07春考】

(四)阅读下面的诗,完成第14-16题。(8分)【阙题阅读答案】

梦寻梅

方岳

野径深藏隐者家,岸沙分路带溪斜。

马蹄残雪六千里,山嘴有梅三四花。

黄叶拥篱埋药草,青灯煨芋话桑麻。

一生烟雨蓬茅底,不梦金貂①侍玉华②。

[注]①金貂是汉代的官饰,②玉华是唐代的宫殿名。

14.诗中显示“隐者家”特征的事物和场景有“黄叶拥篱”、埋药草 、青灯煨芋话桑麻。(2分)

15.围绕“寻梅”,颔联前句表现了寻梅的 艰辛 ,后句突出了得梅的 欣慰 。(2分)

16.诗的尾联是诗人跳出梦境后的感慨,表现了他怎样的志趣?(4分)

诗人宁愿终身隐居乡间,与梅花为伴(2分),而不愿意追求功名利禄、荣华富贵(2分)。

【08春考】

(四)阅读下面的诗,完成第15-17 题。(8分)

步入衡山

范成大

应有人家住隔涣,绿阴亭午但闻鸡。

松根当路龙筋瘦,竹笋漫山凤尾齐。

墨染深云犹似瘴,丝来小雨不成泥。

更无骑吹喧相逐,散诞闲身信马蹄。

[注]散诞:逍遥自在。

15.诗人推断“应有人家”的依据是 (首联)听到小溪那边的鸡鸣之声,推断似有人家 。(l分)

16.对颈联赏析最恰当的一项是( B )(3分)

A.运用比喻手法生动形象地描绘了乌云如墨、小雨如丝的山景。

B.在描绘雨中山景的同时,也对尾联的情感表达起了衬托作用。

C.通过对乌云、小雨的动态描写,写出了衡山气候的变化无常。

D.四周乌云似瘴,小雨连绵,山道泥泞,作者顿感游兴索然。

17.分析尾联所含的寓意。(4分)

对官场(或城市生活)喧嚣、排场的厌倦(2分),对自然山水(现实生活)的追求(2分)。

【09春考】

(四)阅读下面的作品,完成第14-16 题。(8分)

点绛唇〃绍兴乙卯登绝顶小亭

叶梦得

缥缈危亭,笑谈独在千峰上。与谁同赏,万里横烟浪。 老去情怀,犹作天涯想。空惆怅。少年豪放,莫学衰翁样。

【背景资料】宋高宗绍兴五年乙卯(1135年),五十九岁的叶梦得卸任归居吴兴。此词为他独登卞山绝顶亭时北望中原的抒怀之作。

14.作者“惆怅”的原因是(1)感慨自身孤独寂寞(无志同道合之人相伴);(2)虽有恢复中原的豪情壮志,但因年老闲居在家,心有余而力不足,遂生无奈之感。(2分)

15.与作品中画线句所寄寓的情怀有明显不同的一项是:( C )(3分)

A.老骥伏枥,志在千里。 B.老当益壮,宁移白首之心。

C.苍颜华发,故山归计何时决?(苏轼词,思乡) D.廉颇老矣,尚能饭否?

16.简析作品的语言特色。(3 分)

要点:平易质朴(平实如话,质朴无华,平中见奇)(1分),找出作品中依据1分,评析1分

【10春考】

(四)阅读下面诗歌,完成第14—16题。(8分)

真州绝句

王士禛

江干多是钓人居,柳陌菱塘一带疏。好是日斜风定后,半江红树卖鲈鱼。 清人评曰:“第四句乃此诗精彩佳妙所在,为一篇之主,前三句凑泊成趣,为一篇之客,此诗请客之法也。但主客须要照应相配。四句色色俱精,一气呵成,如天造地设,所谓运斤成风,欲求斧凿之痕,了不可得。”

14、(2分)诗歌的第四句描写了渔家在夕阳染红的江水边柳树下卖鱼的景象。

15、(3分)这首诗融情于景,蕴含着诗人怎样的情感?

诗人描写自然美景和江村风情, 抒发了安宁悠闲和舒畅愉悦之情 。

16、(3分)清人称道这首诗主客“照应相配”。结合全诗,谈谈你对此说的理解。

主句中“树”与前面的“柳”照应, “红”(或“半江红树”)与前面的“日斜”照应, “卖鲈鱼”与“钓人居”照应。 这些都说明此诗主客照应相配,自然契合 。

(四)阅读下面宋词,完成第14-16题。(8分)

生查子〃独游西岩

辛弃疾①

青山招不来,偃蹇②谁怜汝?岁晚太寒生③,劝我溪边住。

山头明月来,本在天高处。夜夜入青溪,听读《离骚》去。

[注]①本词为作者罢官闲居上饶时作。②偃蹇:高耸的样子。③生:语助词,无义。【阙题阅读答案】

14.选入高中教材的辛弃疾词作是《水龙吟·登建康赏心亭》 。(1分)

15.对这首词分析不正确的一项是( D )(3分)

A.上阙先是“我”对“青山”说,然后转换成“青山”对“我”说。

B.“岁晚太寒生”中的“寒”既指自然界的寒,也可理解为心灵的寒。

C.下阙叙写明月从“来”到“去’,表明作者吟诵《离骚》,夜深未眠。

D.这首词情辞宛转,运用典故,不露痕迹,可谓格调清新,赏心悦目。

16.简析本词的思想感情。(4分)

作者写青山明月,暗示自己高洁的品行;借读《离骚》,抒发壮志难酬、报国无门的孤愤之情。

【12春考】

(四) 阅读下面的诗歌,完成第14-16题。(9分)

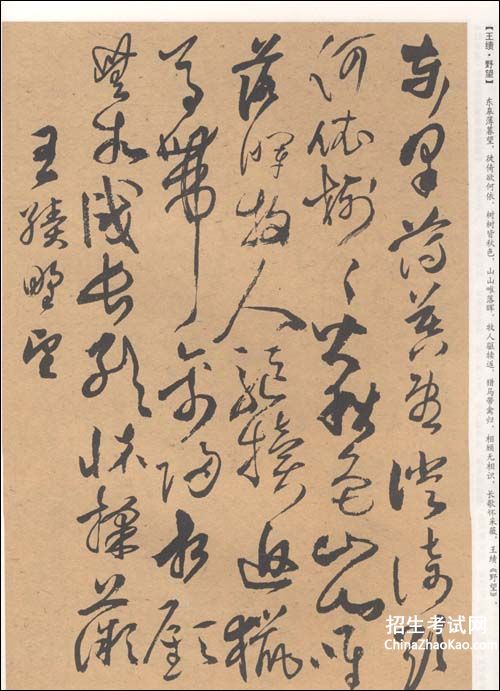

阙 题①

刘眘虚

道由白云尽,春与青溪长。

时有落花至,远随流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽影每白日,清辉照衣裳。

[注]①阙题:缺少题目。原有题目因故失落,后人加标“阙题”二字。

14.如果为这首诗拟一个题目,下列选项中恰当的一项是( A )。(2分)

A.山居即兴 B.咏物寄意 C.暮春思归 D.青溪怀古

15.依据“春与青溪长”,发挥想象,作一段景色描写。(40字以内)(3分)

青溪蜿蜒,两岸弥漫的是青草绿叶,繁花点缀其间,春意浓郁,仿佛与溪水一样悠长。

16.就诗中画线的句子,从情景关系角度写一段鉴赏文字。(4分)

诗句描写了一幅静美的春景:对着山路的门无人打扰,读书堂坐落在柳荫深处。这样的景色寄寓了作者闲适淡泊的情怀。

(四)阅读下面的宋词,完成14-16题。(8分)

阮郎归?初夏

苏轼

绿槐高柳咽新蝉,薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟。棋声惊昼眠。 微雨过,小荷翻。榴花开欲燃。玉盆纤手弄清泉,琼珠碎却圆。

14.“词”这种体裁的别称是。(1分)

15.对作品赏析不恰当的一项是( D )(3分)

A.作者从视觉、听觉、触觉等角度描写夏景,显得鲜明生动。

B.“棋声惊昼眠”一句以棋声来衬托周围环境的幽静闲雅。

C.“榴花开欲燃”表现了石榴花色的红艳,突出了石榴的生机。

D.全篇语言清新,感情细腻,风格委婉,,韵味悠远。

16.就作品中画线句,联系下片内容,从情景关系的角度,写一段鉴赏文字。(4分)

要点:细致地描绘了水花四溅(在荷叶上),水珠圆润晶莹(2分),真切地展现了主人公轻快、喜悦的心情(2分)。

细解:“作诗不过情景二端”,考生只要说清词作描写了什么景色,抒发了什么感情即可。

【08秋考】

(四)阅读下面的诗歌。完成第14—16题。(8分)

壬辰寒食①【阙题阅读答案】

王安石

客思似杨柳,春风千万条。

更倾寒食泪,欲涨冶城②潮。

巾发雪争出,镜颜朱早凋。

未知轩冕乐,但欲老渔樵。

【注】①寒食:清明前一天(一说前两天)。 ②冶城:古地名,在今南京市西,临长江。

14.“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远”出自王安石的《游褒禅山记》(篇名)。(1分)

15.对作品赏析恰当的一项是( B )(3分)

A.首联从杨柳和春风写起,

B.颔联以“倾”、“涨”夸张地抒发了作者的哀痛之情。

C.尾联写出了作者

D.诗歌以,表现了的哀伤。

16.联系全诗,赏析“雪”和“朱”的表达效果。(4分)

“雪”隐喻了白发,与“朱”相对,产生强烈的色彩对比;隐含着诗人对过早衰老的感叹之情。这种悲叹与全诗抒发的客思之愁、寒食之哀以及为官不快的情绪融合在一起,使诗人关于衰老的感叹更为深沉。

【09秋考】

(四)阅读下面的诗歌。完成第14-16题。(8分)

早兴

白居易

晨光出照屋梁明,初打开门鼓一声。

犬上阶眠知地湿,鸟临窗语报天晴。 半销宿酒头仍重,新脱冬衣体乍轻。

睡觉①心空思想尽,近来乡梦不多成。

【注】①觉:醒。

14.白居易,字乐天,号 香山居士 。(1分)

15.对本诗分析不恰当的一项是( B )(3分)

A.首联用“晨光”与“开门鼓”交代时间之早。

B.颔联以犬和鸟的表现描绘清晨兴旺之景。

C.尾联“乡梦不多成”呼应“心空”,点明主旨。

D.本诗语言浅显平实,给读者清新自然之感。

16.诗人善于从细微处表现生活情趣,请从这一角度赏析画线句。 (4分)

“新脱冬衣”以动作暗示季节更替;“体乍轻”写出猛然间的轻松感受;“乍轻”呼应“新脱”,描写入微,抒发了诗人切身感受到春天到来的喜悦之情。(一点1分,语言1分)

【10秋考】

(四) 阅读下面的散曲,完成第14-16题。(8分)

[越调]平湖乐〃尧庙秋社

王 恽

社坛烟淡散林鸦,把酒观多稼。霹雳①弦声斗高下,笑喧哗,壤歌亭外山如画。朝来致有,西山爽气,不羡日夕佳。

[注]①霹雳:琴名。

14.简要描述尧庙社日中的村民活动。(2分)

村民们举杯畅饮,喜庆丰收;弹琴赛歌,欢声笑语。

15.对这首散曲分析不正确的一项是( B )(3分)

《阙题阅读答案_阙题翻译赏析_作者刘脊虚》

阙题阅读答案 第四篇

<阙题>作者为唐代文学家刘脊虚。古诗全文如下:

道由白云尽,春与清溪长。

时有落花至,远随流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。阙题阅读答案_阙题翻译赏析_作者刘脊虚。

幽映每白日,清辉照衣裳。

[译文]

山路被白云隔断在尘境之外,春光宛若清清溪流源远流长。不时有落花随溪水飘流而至,远远地就可闻到水中的芳香。闲静的荆门面对蜿蜒的山路,柳荫深处蕴藏着读书的斋堂。每当太阳光穿过柳荫的幽境,清幽的光辉便洒满我的衣裳。

[鉴赏]

从诗的语意看来,似乎是写友人在暮春山中隐居读书的生活。诗以“暮春”为主题,白云春光,落花流水,柳色清浑,一片春光**,清新自然,

《秋日赴阙题潼关驿楼阅读答案_秋日赴阙题潼关驿楼翻译赏析_作者许浑》

阙题阅读答案 第五篇

<秋日赴阙题潼关驿楼>作者为唐代文学家许浑。其古诗全文如下:

红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随关迥,河声入海遥。秋日赴阙题潼关驿楼阅读答案_秋日赴阙题潼关驿楼翻译赏析_作者许浑。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

[前言]

<秋日赴阙题潼关驿楼>是唐代诗人许浑的作品。此诗开头两句勾勒出一幅秋日行旅图,透露出悲凉的意绪,传达出旅途的况味;中间四句大笔勾画四周景色,雄浑苍茫,全是潼关的典型风物;最后两句含蓄地表白了自己的意趣。

[注释]

⑴阙:指唐都城长安。潼关:关名,在今陕西省潼关县境内。

⑵红叶晚萧萧:一作“南北断蓬飘”。

⑶长亭:古时道路每十里设长亭,供行旅停息。秋日赴阙题潼关驿楼阅读答案_秋日赴阙题潼关驿楼翻译赏析_作者许浑。

⑷太华:即西岳华山,在今陕西省华阴县境内。

⑸过:一作“落”。中条:山名,一名雷首山,在今山西永济县东南。

⑹山:一作“关”。迥:远。

⑺海:一作“塞”。

⑻帝乡:京都,指长安。

⑼梦:向往。末两句一作“劳歌此分手,[翻译]

深秋的晚风迎面吹来,红叶在风中萧萧作响,我坐在十里长亭,举杯畅饮。不经意间,天上的残云向太华山徐徐飘去,点点疏雨随风洒落在中条山上。山势绵延千里,苍翠的树色随着关山伸向远方;滔滔黄河奔腾不息,流向遥远的大海。明天我就要抵达长安了,可我现在仍然向往渔人樵夫们的那种闲适逍遥的生活呀。

[赏析]

此诗开头两句,诗人先勾勒出一幅秋日行旅图,把读者引入一个秋浓似酒、旅况萧瑟的境界。“红叶晚萧萧”,用写景透露人物一缕缕悲凉的意绪:“长亭酒一瓢”,用叙事传出客子旅途况味,用笔干净利落。此诗另一版本题作“行次潼关,逢魏扶东归”,这个材料,可以帮助读者了解诗人何以在长亭送别、借瓢酒消愁的原委。

然而诗人没有久久沉湎在离愁别苦之中。中间四句笔势陡转,大笔勾画四周景色,雄浑苍茫,全是潼关的典型风物。骋目远望,南面是主峰高耸的西岳华山;北面,隔着黄河,又可见连绵苍莽的中条山。残云归岫,意味着天将放晴;疏雨乍过,给人一种清新之感。从写景看,诗人拿“残云”再加“归”字来点染华山,又拿“疏雨”再加“过”字来烘托中条山,这样,太华和中条就不是死景而是活景,因为其中有动势——在浩茫无际的沉静中显出了一抹飞动的意趣。

诗人把目光略收回来,就又看见苍苍树色,随关城一路远去。关外便是黄河,它从北面奔涌而来,在潼关外头猛地一转,径向三门峡冲去,翻滚的河水咆哮着流入渤海。“河声”后续一“遥”字,传出诗人站在高处远望倾听的神情。诗人眼见树色苍苍,耳听河声汹汹,把场景描写得绘声绘色,使读者有耳闻目睹的真实感觉。这里,诗人连用四句景句,安排得如巨鳌的四足,缺一不可,丝毫没有臃肿杂乱、使人生厌之感。其中三、四两句,又出现在他的另一首作品<秋霁潼关驿亭>诗的颔联,完全相同,是诗人偏爱的得意之笔。

“帝乡明日到,犹自梦渔樵”。本来,离长安不过一天的路程,作为入京的旅客,总该想着到长安后便要如何如何,满头满脑盘绕“帝乡”去打转子了。可是诗人却出人意外地说:“我仍然梦着故乡的渔樵生活呢!”含蓄地表白了他并非专为追求名利而来。这样结束,委婉得体,优游不迫,有力地显出了诗人的身份。