【www.guakaob.com--翻译】

《送杜少府之任蜀州》教学设计

作者:朝阳县羊山实验中学 李树锐

教学目标:

1、了解王勃的相关文学常识;流利并有感情地朗读诗歌,并能熟练背诵、

默写。

2、反复品读,细细品味诗句的含义,理解作者对朋友的真挚情感;感悟诗

中浓浓的挚情,树立正确的交友观。

教学重点:目标1.

教学难点:目标2.

教学方法:朗读、研讨。

课型:新授课。

课时数:1课时。

教学过程:

一、创设情境,导入新课:

古人对于离别是很伤感的,送别是郑重其事的。那时候,道路崎岖难行,交

通工具落后,一别动辄多年,能否再见很难说,人们如此重视离别时可以理解的。

士大夫阶层送别,不光是备酒饯行、折柳相送、赠,还常常写诗文送给行者或留

给居者,借以抒发别情或者相互勉励和安慰。所以在古代诗歌遗产中,送别的作

品有相当大的数量。

二、整体感知课文内容:

1、这是一首抒发离别之情的五言律诗,本篇为唐代赠别名作,是王勃在长

安送友人去四川时所写。杜少府,作者的朋友。少府,官名,县尉的别称。之,

往。蜀州,地名,今四川。

2、王勃(650—676),字子安,绛州龙门人。年十四举幽素科,授朝散郎,

时诸王好斗鸡,他为沛王写了向英王鸡挑战的檄文,触怒唐高宗。后任虢州参军,

犯死罪,遇赦革职。往海南探父,因溺水受惊而死。有《王子安集》二十卷。其

诗偏于描写个人生活,亦有抒发政治感慨、隐寓对豪门世族不满之作,风格较为

清新。

与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”,一起倡导文学革新,其中

王勃成就最大。

3、学习生字:城阙(què) 宦游(huàn) 歧路(qí)

4、教师范读、领读,学生自由读。

三、品味感受:

1、“城阙辅三秦,风烟望五津。”——首联点出了送别之地和杜少府上任的

地方。两个好朋友即将分别两地,为下文抒情奠定了基调。诗人出于对朋友的依

恋和关心,借描写两个地方的形势与风貌,在展现雄浑开阔的境界中隐含着依依

惜别之情。

2、“与君离别意,同是宦游人。”——颔联写劝勉友人,不作哀伤之别,同

时也是自勉,既蕴含着作者送行的深情厚意,又表现了他旷达的胸怀。

3、“海内存知己,天涯若比邻。”——颈联抒写真挚的友情,劝慰杜少府不

要为远离朋友而伤感,因为山高水远不能阻隔知己朋友的感情。语言形象凝炼,

饱含深情,富有哲理,一洗以往送别诗中的伤感,代之以豁达的感情,给友人莫

大的安慰鼓舞。

4、“无为在歧路,儿女共沾巾。”——尾联,以“无为在歧路,儿女共沾巾”

互勉。劝友人要心情舒畅地到任,不要像青年男女那样哭哭啼啼,沾湿佩巾。

四、合作探究:

1、《送杜少府之任蜀州》与《淮上与友人别》这两首诗都写了与友人的惜别

之情。比较一下,它们在表达方式与格调上有什么不同?

明确:《送杜少府之任蜀州》从大处落笔,气势雄浑,对将要离别的友人是

宽慰和劝勉,“海内存知己,天涯若比邻”表达了一种豁达的态度,诗的格调比

较昂扬。《淮上与友人别》就近写景,情景交融,表达的是分别上路、愁上心头

的惜别,诗风比较细腻、哀婉。

2、这首诗表达了作者什么情感?

明确:《送杜少府之任蜀州》通过对别离赴任友人的宽慰和劝勉,表达了诗

人对友情的豁达态度。

五、教师小结:

这是一首赠别诗,写诗人对好友的慰勉,歌唱了真挚的友情,表现了诗人乐

观豁达的胸怀和积极向上的进取精神。这首诗朴素无华,自然流畅,用质朴的语

言写壮阔的胸襟,于质朴之中蕴含警策,在豪语之中含关怀体贴,读来亲切感人。

六、布置作业:背诵并默写这首诗。

七、板书设计:

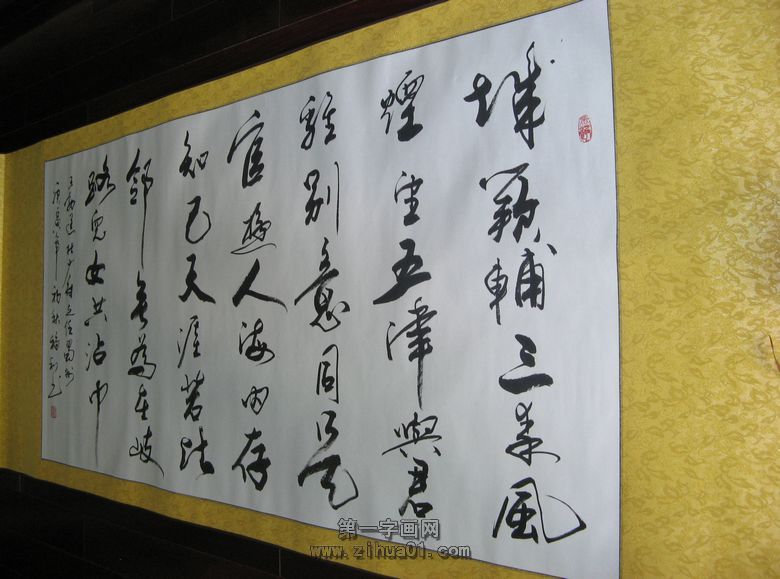

送杜少府之任蜀州

写景离别——离情别意——心胸豁达——情深意长

————依依惜别,互相勉励。

送杜少府之任蜀州 2课时 知识与能力:

1.了解诗歌的一些常识。

2.了解诗歌的一些技巧,反复诵读,体会诗歌的韵律美。

3.通过品味诗歌的语言,体味诗歌的情味,领悟诗歌的意境。 过程与方法:

1. 通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌。通过诗歌意境的再加工,培养学生的想象力,加强修养,陶冶情操。

2. 通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌,诗中一些字词的运用,学生可能在理解上产生问题,可采用讨论、点拨、联想、想象的方式加以解决。 情感态度与价值观:

理解和感悟诗人豁达的胸襟和积极进取的精神。培养学生热爱祖国及珍视朋友间的友谊的思想感情,提高学生的审美能力。

课时安排:2课时

教学过程:

一、导语:

应该说每个人都经历过离别,人们在同自己的家人、朋友离别时,心情总是难过的,免不了要讲些祝福的话语,有的甚至做儿女态流下眼泪来。这当然时人之常情,毫不足怪的。但是,诗作为艺术,如果把这些都写进去的话,就会让人觉得似乎有些平庸,落入俗套了。那送别诗到底给人以怎样的意境呢?今天,我们就来学习一首送别诗-----王勃《送杜少府之任蜀州》。

二、文学常识:

王勃,字子安,唐高宗时应举及第,年仅14岁,尚是一少年,但因才华外露,与杨炯、卢照邻、骆宾王并称“初唐四杰”。27岁那年到交趾探望父亲,溺水而死,著有《王子安集》。律诗8句分4联,分别为“首联,颔联,颈联,尾联”。根据每一联的作用,分别称为“启、承、转、合。

三、读:语速,语调,节奏

四、释题

“送杜少府之任蜀州”作者送一位姓杜的朋友到四川去任某县的县尉。蜀州,在今四川省。

五、赏析

1. “城阙辅三秦,风烟望五津。”

——起:首联,破题,交待送别的地点和时间。

——起:就是开头,首联。首联的作用在于破题,即交待题目当中的主要因素。 辅:辅卫

三秦:长安附近关中一带的地方 (点出了送别地点。)

风烟:风尘烟雾 (点出送别时间:早晨)

五津:四川省岷江上的五个渡口 (点出了行人将要去的地方)

“远远望去但见四川省一带风尘雾霭中苍茫无际。”

2.首联描写了那些景物?第一句与第二句描写景物特点上有什么不同? ——城阙 三秦 风烟 五津 。一近一远,一明一暗,对比强烈,构成了一幅非常生动真实的送别画面。

3.诗的开头明说离别了吗?说了些什么?

——没有,描写了这两个地方的形式和风貌。

现在大家可以想象一下,诗人与好友杜少府站在长安城下,抬头看看长安城,再张望一下蜀州的方向,举目千里,无限依依,那送别的情意就自在其中了。

4.大家有没有注意到一个细节的问题,诗人站在长安城下能看到千里之外的蜀州吗?运用了什么表现手法?

——不能。 类似诗句:“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”

这里诗人超常人视力之所不及,用想象的眼睛看世界,开篇就为我们展示了一个壮阔的境界,这同一般送别诗只着眼于杨枝、泪痕、酒盏是不同的。

5.与君离别意,同是宦游人。

——承:紧承上联所描写的内容和方向加以具体化的描述。

离别意:离别的情意 ;与君离别意:我和你离别的情意

宦游人:为做官而漂泊在外的人。(古时离开家乡到异地求学成为游士或游学,离开家乡到异地做官称游宦或宦游)

作者意在告诉杜少府此时我和你一样难过,但因为我们同是宦游人,命运相同,这次分别是别中之别,这两句诗很自然的把两个人之间的情感共鸣写出来了。

6.“海内存知己,天涯若比邻。” (名句)

——五六句笔锋一转,转而去安慰即将远行的友人。

转:颈联,强调在内容上要改变描写方向。(这一句往往就是名句) 海内:四海之内,指全国

比:靠近,挨着。

远离分不开真正的知己,只要同在四海之内,即使在天涯地角也如同近在邻居一样。这既是对杜少府的安慰也是对他的一种赞扬(点拨:知己)表现出诗人宽广的胸怀和高尚的志趣,是真挚的友情得到了升华。

7.“无为在歧路,儿女共沾巾。”

——合:尾联,回应题目,回应标题。

无为:不要,不需要

歧路:分别得路口

沾巾:挥泪告别(人哭了,就要用手帕拭泪,于是沾巾就可以用来代替哭泣。这种字眼叫做代词或代语)

8.回顾全诗:

作者写这首诗的目的是为了劝慰他的朋友杜少府,但他不是一上来就劝他不要过于伤感。而是先用环境描写勾画出一个真实的送别画面,又表示自己和【送杜少府之任蜀州教学设计】

他一样都是宦游人,因而最能理解他那种因离开亲友远出求仕的心情。接下去又说,山高水远并不能阻隔知己在精神上和情感上的沟通,“海内存知己,天涯若比邻。”遂成为全篇的警策。直道最后才劝他不要在分手的时候过于悲伤。这样委婉写来,杜少府一定会感到亲切,他那点缠绵悱恻的感情一定可以排解了。

9.小结

这首诗乐观开朗,没有一般送别诗所有的缠绵和悱恻,我想这正是它受人喜爱的一个重要原因,从齐梁到初唐,浮华艳丽的诗风一直占据着诗坛的统治地位。王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王等人扭转了齐梁的诗风,为诗歌创作开创了新的风气。

五、课后作业【送杜少府之任蜀州教学设计】

1.课后搜集有关初唐的诗歌加以分析比较

2.背诵全诗

“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”

——《赠汪伦》·李白 “劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”

——《送元二使安西》·王维 “莫愁前路无知己,天下谁人不识君”

——《别董大》·高适 “孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”

——《黄鹤楼送孟浩然之广陵》·李白 板书

《送杜少府之任蜀川》教学设计方案

一、课题:《送杜少府之任蜀川》

二、教学目标

1.了解诗歌的一些常识。

2.了解诗歌的一些技巧,反复诵读,体会诗歌的韵律美。

3.通过品味诗歌的语言,体味诗歌的情味,领悟诗歌的意境。

4.培养学生热爱祖国及珍视朋友间的友谊的思想感情,提高学生的审美能力。

三、教学重难点

1.通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌。

2.通过诗歌意境的再加工,培养学生的想象力,加强修养,陶冶情操。

3.培养学生一定的阅读能力和理解能力。

四、教学设计

通过反复吟咏,当堂能够顺利背诵诗歌,诗中一些字词的运用,学生可能在理解上产生问题,可采用讨论、点拨、联想、想象的方式加以解决。

课时安排:2课时

教学过程:

(第一课时)

(一)问题及情景导入,激发学生的学习兴趣:

老师:同学们,老师手上拿的是什么?

学生:(照片)

老师:准确来说,这是一张毕业照。翻到照片的背面,映入我们眼帘的是这样一句诗“海内存知己,天涯若比邻。”这句诗经常被引用到各种毕业照、留念册上。那么,同学们知不知道这句诗出自何处呢?

学生:(举手回答)

老师:没错,它就出自今天我们将要学习的这首诗中,即王勃的《送杜少府之任蜀州》。

(二)通过“老师提问——学生回答——老师补充”的方式进行学生整体感知环节,让学

生了解诗的体裁及作者的相关背景资料。

1、 本诗属于哪种体裁?(五言律诗。 回顾关于律诗的知识。律诗有四联,分

别是首联、颔联、颈联、尾联,以数字来判断是几言。)

2、老师对作者进行简介,让学生初步了解作者的背景资料。(王勃(650-675),

字子安。初唐四杰之一,一生短暂坎坷。有《王子安集》传世。初唐四杰:

王勃、杨炯、卢照邻、 骆宾王。)

3、通过多种形式的朗读方式来让学生体会和感受诗歌的韵味。

(1)老师范读本诗,学生体会诗歌的节奏和感情基调。

(2)学生齐读,注意把握诗的节奏。

(3)学生自由朗读,在把握节奏的基础上揣摩诗歌的感情。

(4) 抽个别学生朗读,其他学生点评,大家在朗读上共同进步。

4、朗读结束后,以“老师提问——学生回答——老师补充”的方式来引导学生

解决以下问题:

(1)诗歌中写的是什么事情?从哪里看出?

(送别友人,从题目中看出。)

(2)这首诗表达了怎样的感情?情感上有什么特点?

(这是一首送别诗,表达了作者与友人的情谊,感情比较达观。 )

(3) 你从诗中的哪句话理解到作者的这种感情的?

(“海内存知己,天涯若比邻。”)

(4) 怎样来理解这句话呢?用自己的话来说。

(“只要四海之内知心的朋友时刻关心着自己,即使远隔天涯,也会觉得跟

近邻一样。”这句话可以说道出了古今上下几千年人们的共同心声。)

(第二课时)

(一)先听录音的诗歌朗诵,然后全班同学一起朗诵诗歌以回顾上一节课中所学的内容。

(二)创设问题并引导学生进行思考,然后讲解分析诗歌。

1、结合五言律诗特点分析诗歌

(1)题解:

送杜少府之任蜀州 之:动词,到的意思。

(2)字词学习:

阙(què):皇宫前面的望楼。辅:护卫。五津:指四川岷江的五个渡口。

宦(huàn):做官的意思 。无为:不要,不须。

(3)分析诗句:

A.经过同学们的朗读和刚才老师的分析,诗中的哪句诗给同学们的感觉最深? (学生回答。明确:海内存知己,天涯若比邻;)

B.同学们是如何理解这句诗的?

(学生回答。明确:1)、四海之内只要有了你这个知己,纵然我们分隔天涯海

角仍像在一起一样。2)、四海之内都有知己,纵然……)

对“知己”的不同理解使得我们对这句诗有不同理解,“诗无达沽”。两种理解都

提到了一个关键词,也是诗人写作这首诗的原因,那是什么? (离别)

C.诗歌中的颔联直接提到了“离别”,“同是宦游人”是离别的什么?

(学生回答。明确:离别的原因。)

联系我们生活中的实际,与朋友离别时我们通常会说什么?(无非都是嘱咐 朋友要保重身体,询问归期等等)但是,诗人在这里并没有对朋友的离开有只言片语的挽留,而是直接到出了离别的原因,这表明诗人是以怎样的态度面对与朋友的离别的?(坦然)

(诗人的这种坦然地心态影响了他笔下的景物,首联。)

D.首联点明了哪两个地方?

(学生回答。明确:长安、四川)

E.请同学们再认真读一下首联,看看哪位有心人能发现问题?

(学生提问。明确:诗人在长安送别朋友,按理他是不可能望到四川的,但是 这里诗人却用“望”字连接这两个地方?为什么?)

组织学生就这个问题展开小组讨论。

(学生回答。明确:1).诗人把两个相隔千里之外的地方用“望”字连接,使诗

歌营造出开阔的意境。2).表现了诗人对朋友的今后生活的

关心。

F.在学习了诗歌的首联和颔联的基础上,我们再回到诗歌的颈联,也就是千古名句,同学们,现在大家对这句诗又有怎样的理解呢?

(让学生讨论回答。)

(学生回答。明确:与友互勉、超越时空、乐观豁达。)

G.尾联中诗人宽慰友人不要哭泣,那言下之意要怎样呢?那就是说这里除

了对友人的宽慰还要?(微笑)表明了诗人怎样的生活态度?(积极进取) H.小结:掌握诗歌中字词的解释;理解和感悟诗人乐观豁达、积极进取 的情感观和价值观。

4、让学生带着对诗歌的理解,有感情地朗读全诗。

(学生朗读。)

老师评价:同学们,天下无不散之筵席,面对离别,年少刚强的王勃表现出他的乐观和豁达,那么,我们如何理解与之不同的如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”“柳条折尽花飞尽,借问行人归不归”以及“黯然销魂者,唯别而已矣。”等等的离别诗句?我们自己又应如何面对生活中的离别呢?这些问题都是我们学习完这首诗后应该思考的。

5、作业:

(1)背诵、默写全诗,并认真体会诗中蕴含的情感。

(2)你还知道哪些关于送别的诗句?比较一下它们和《送杜少府之任蜀州》有

什么同和不同,谈谈你的看法。

教学效果评价:

1、讲解过程中注意观察学生的表情和眼神,考察学生是否跟上讲课进度;

2、根据学生的讨论和回答考察学生对所讲内容的掌握和理解的深度;【送杜少府之任蜀州教学设计】

3、根据学生朗读种子音和停顿的正确与否考察学生对生字的掌握和对诗 歌情感的领会。

板书设计

首联 点明地点 意境开阔

颔联 离别原因 坦然面对

颈联 与友互勉 乐观豁达

尾联 宽慰勉励 积极进取

教学过程结构流程图如下:

《送杜少府之任蜀州》教案

教学目标:

1、掌握诗歌中重点字词的读音和解释,理解诗句的内容。

2、体会诗歌的意境,熟读成诵。理解和感悟诗人豁达的胸襟和积极进取的精神。树立正确的情感观和价值观。

教学设想:一教时。

1、这首诗语言比较浅显,在讲解过程中由教师先作示范,学生在教师的引导下完成问题。

2、在诗句分析过程中,主要以教师和学生共同提出问题,同学间讨论交流,教师总结归纳的方式展开。

3、在学生理解了诗句的思想感情的基础上,朗读全诗。朗读要求语音准确,语调合适,读出感情。

教学内容与步骤:

一、导入:同学们,老师手上拿的是什么?(照片)准确来说,这是一张毕业照。翻到照片的背面,映入我们眼帘的是这样一句诗“海内存知己,天涯若比邻。”这句诗经常被引用到各种毕业照、留念册上。那么,同学们知不知道这句诗出自何处呢?其实,它就出自今天我们将要学习的王勃的《送杜少府之任蜀州》。

二、简介作者:(王勃(650-675),字子安。初唐四杰之一,一生短暂坎坷。有《王子安集》传世。初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、 骆宾王。)

三、讲析诗歌:

(一)教师范读,学生解决以下问题:

1、这首诗的体裁是什么?

学生回答。明确:五言律诗。继续问律诗的四联分别称什么?(首联、颔联、颈联、尾联)

2、诗歌中写的是什么事情?从哪里看出?

学生回答。明确:送别友人,从题目中看出。

(二)题解:

送杜少府之任蜀州 之:动词,到的意思。回忆《送孟浩然之广陵》

(三)字词学习:以学生开火车的方式检查学生的预习情况。

阙(què):皇宫前面的望楼。辅:护卫。五津:指四川岷江的五个渡口。 宦(huàn):做官的意思 。无为:不要,不须。

(四)分析诗句:

1、经过同学们的预习和刚才老师的朗读,诗中的哪句诗给同学们的感觉最直接? 明确:海内存知己,天涯若比邻;

2、同学们是如何理解这句诗的?

明确:1、四海之内只要有了你这个知己,纵然我们分隔天涯海角仍像在一起一样。2、四海之内都有知己,纵然„„

对“知己”的不同理解使得我们对这句诗有不同理解,“诗无达沽”。两种理解都提到了一个关键词,也是诗人写作这首诗的原因,那是什么? (离别)

3、诗歌中的颔联直接提到了“离别”,“同是宦游人”是离别的什么?

明确:离别的原因。

联系我们生活中的实际,与朋友离别时我们通常会说什么?(无非都是嘱咐朋友要保重身体,询问归期等等)但是,诗人在这里并没有对朋友的离开有只言片语的挽留,而是直接到出了离别的原因,这表明诗人是以怎样的态度面对与朋友的离别的?(坦然) 诗人的这种坦然地心态影响了他笔下的景物,首联。

4、 首联点明了哪两个地方?

明确:长安、四川

5、 请同学们再认真读一下首联,看看哪位有心人能发现问题?

明确:诗人在长安送别朋友,按理他是不可能望到四川的,但是这里诗人却用“望”字连接这两个地方?为什么?

6、 组织学生就这个问题展开小组讨论。

明确:(1)诗人把两个相隔千里之外的地方用“望”字连接,使诗歌营造出开阔的意境。 (2)表现了诗人对朋友的今后生活的关心。

7、 在学习了诗歌的首联和颔联的基础上,我们再回到诗歌的颈联,也就是千古名句,同学们,现在大家对这句诗又有怎样的理解呢?

学生讨论回答。

明确:与友互勉、超越时空、乐观豁达。

8、 尾联中诗人宽慰友人不要哭泣,那言下之意要怎样呢?那就是说这里除了对友人的宽慰还要?(微笑)表明了诗人怎样的生活态度?(积极进取)

(五)小结:掌握诗歌中字词的解释;理解和感悟诗人乐观豁达、积极进取的情感观和价值观。

(六)下面请同学们带着对诗歌的理解,有感情地朗读全诗。

学生朗读。评价,同学们,天下无不散之筵席,面对离别,年少刚强的王勃表现出他的乐观和豁达,那么,我们如何理解与之不同的如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”“柳条折尽花飞尽,借问行人归不归”以及“黯然销魂者,唯别而已矣。”等等的离别诗句?我们自己又应如何面对生活中的离别呢?这些问题都是我们学习完这首诗后应该思考的。

(七)作业: 1、背诵、默写全诗,并认真体会诗中蕴含的情感。2、你还知道哪些关于送别的诗句?比较一下它们和《送杜少府之任蜀州》有什么同和不同,谈谈你的看法。

《送杜少府之任蜀川》教案

【教学目标】

1、有感情地朗读背诵诗歌。

2、学习文章精巧的构思。

3、体会作者对友人的至爱深情。

【教学重难点】

1、对友人的至爱深情。

2、精巧的构思。

【教学时间】1课时

【教学过程与方式】、诵读、体会、想象、背诵

【教学过程】

一、导入

学生畅说送别诗导入

二、作者简介

王勃(约650—676):字子安,绛州龙门人,唐代诗人,作品有《送杜少府之任蜀川》《滕王阁序》,作品集《王子安集》。诗文与杨炯、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”。。

三、诵读诗歌,读准字音,读准节奏,读出情感

四、概括内容

这首诗是王勃写送杜姓友人往蜀川赴任的。

五、翻译诗歌

雄伟的长安城被三秦大地拱卫,从这儿遥望风烟迷蒙的岷江五大渡口。跟你离别的意绪啊„„我们都是远离家乡在外做官的人。只要四海之内还有你这个知己,即使远隔天涯也像近邻。不要在告别的岔路口,像少男少女那样泪水沾湿手巾。

六、赏析句子,品味语言

1、首联:

(1)点明送别之地和友人的赴任之处。一人留长安,一人往蜀川,将分两地,为下文抒情奠定基调。

(2)一个“望”字把相隔千里的京城和蜀川联系起来。

(3)用“五津”代“蜀川”前加“风烟”二字,尤显得杜少府任所的卑湿荒远,上任路途的艰险。

(4)这两句诗既点破了题目,又写出了雄伟开阔的气象。

2、颔联:

颔联从正面写离情而话语急转,变为对友人的宽慰、劝勉。这两句是送别语也是宽慰语,惜别中表现了诗人阔大的胸襟。

3、颈联:

(1)运用对偶的修辞和(2)议论的表达方式,(3)写出了友谊的哲理(主题):真正的友谊不受时间的限制和空间的阻隔,既是永恒的,也是无所不在的(或诚挚的友情可以超越时空,缩短距离)。(4)感情:一洗往昔送别诗中悲苦缠绵之态,体现出高远的志

趣和旷达的胸怀以及积极乐观的人生态度。成为远隔千山万水的朋友之间表达深情厚谊的不朽名句,展现了送别诗的新境界。

与颈联有相同情味的诗句:

丈夫志四海,万里犹比邻.(三国魏:曹植《赠白马王彪》)

相知无远近,万里尚为邻.(唐:张九龄《送韦城李少府》)

4、尾联以幽默的口吻劝慰对方:在分别时不要作儿女情态,流泪沾巾,而应该坚强些。

七、总结特点(情感)这首诗在古代送别诗中别具一格。诗中一扫往昔送别诗中悲苦缠绵之态,充满了对友人的宽慰和劝勉,表现了诗人旷达的胸怀和高远的志趣,体现了诗人积极进取的精神。

八、当堂练习

1、这首诗的题目是《 》,作者 , 代诗人,与杨炯、卢照邻、骆宾王一起,被称为 。

2、“与君离别意”,中的“君”指 。

3、“无为在歧路”的“无为”意思是 。

4、“海内存知己,天涯若比邻”的意思是

5、点出杜少府出发地点的句子是 ,将宦游之地的句子是 。

6、赏析有误的一项是( )

A.这是一首五言律诗,作者是被称为"初唐四杰"之一的王勃。

B.第一句点出了送别的地点,第二句则把读者的视线引向了杜少府即将赴任之地。

C.颔联是说,诗人要跟朋友分手,去外地做官。

D.尾联紧承颈联而来,诗人劝慰杜少府,不要在临别之时像小儿女,一般哭鼻子、抹眼泪。

附:送别诗歌名句

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。(李白《赠汪伦》)

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。(李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》)

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。(王维《送元二使安西》)

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。(高适《别董大》)

浮云游子意,落日故人情。(李白《送友人》)

请君试问东流水,别意与之谁短长?(李白《金陵酒肆留别》)