【www.guakaob.com--读后感】

篇一:《契诃夫小公务员之死读后感》

契诃夫小公务员之死读后感

契诃夫小公务员之死>读后感

《小公务员之死》是世界三大短篇小说家之一契诃夫的代表作。契诃夫依旧以他那幽默而辛辣的笔法、朴素却简洁的语言深深打动了我。作为批判现实主义作家,契诃夫对于社会现象的洞察力,以及对于丑陋的揭露都达到了炉火纯青的地步。

初看这个题目,我设想作者会通过着力描写小职员这样一个普通人死得很卑微,他的死活不会有什么人关心来表现人情冷淡。转念一想,契诃夫以讽刺见长,可能会写小职员死得很离谱。但不管怎样,我都没有想到小职员会因为一个“喷嚏”而死得如此荒唐。

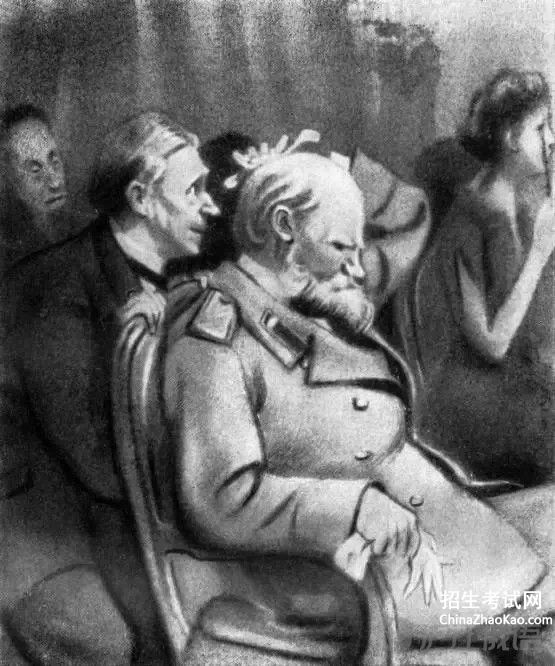

小说的基调是轻松愉快,诙谐幽默的。主人公切尔维亚科夫在观看歌剧时打了一个喷嚏,喷嚏溅到了一位在交通部门任职的将军头上,然后小说就陷入了循环往复的道歉之中。将军本来不以为然,小职员却害怕得罪了将军两次道歉,且对将军本不放在心上的回答耿耿于怀,妄加揣测,自以为是的继续道歉。回到家中,与妻子说及此事,妻子的回答使得切尔维亚科夫更加不放心。于是,主人公又找到将军继续喋喋不休的道歉,将军终于不耐烦,说了一句“滚出去”,主人公因为这句话“感到肚子里什么东西碎了”,回到家中倒在长沙发上死了。我相信每个人看到如此荒唐的死法都会忍俊不禁的笑出来。这种看似不大可能的事情,以夸张的手法实现了讽刺效果。既让我们感到可笑,也引发我们深思。

对于这篇小说的解读,传统上都认为这是对于封建等级制度的抨击。这样的回答可能受到特定时代政治话语的影响,对于作者的主旨有所偏离。这种解读就如同我们在初中学《我的叔叔于勒》的时候,老师还是在讲小说揭露了资本主义社会中人们的自私自利,这样的一套政治话语是很难服众的。文学之所以被称为“人学”,是因为文学对人的关怀,乃至对人性的揭示与指导。简单的从阶级斗争、社会制度的角度阐释文学,是狭隘的。

虽然契诃夫是现实主义作家,擅长对社会丑陋现象的揭露,但是我认为《小公务员之死》写的是普遍的社会心理,而不仅仅是对封建等级制度的抨击。一个社会地位不高的人,对于上级的畏惧心理在今天的多数国家还是存在的。官场是一个盛行溜须拍马、阿谀奉承的地方,下级常常会对上级怀有战战兢兢的心理,生怕一不小心做得不周到触怒了领导。事实上这是我们人的一种奴才心理,是民主意识低下的表现。切尔维亚科夫的身份是庶务官,相当于一名小公务员,在官场属于最底层的人物。切尔维亚科夫在政府部门工作,在溜须拍马的社会风气下更是不敢得罪上级官员。他打喷嚏溅到了一位将军,自然会担心得罪将军,担心有遭一日会遭到报复,因此,道歉是必须的。

文学毕竟是虚构的,取之于现实,却超出了现实。契诃夫凭借幽默却辛辣的夸张笔法,将这位小职员由正常心理演变成变态心理。通过小说开头我们知道切尔维亚科夫是怀着愉悦的心情在观看歌剧的,这是人的正常心理的描写。但一个突然的喷嚏打破了常态。喷嚏溅到将军身上,本身对上级畏惧的正常心理加上主人公喜欢胡思乱想、强烈地

自卑情结,酝酿成了“喋喋不休道歉的欲望”的变态心理。第一次道歉切尔维亚科夫觉得可能诚意不够;第二次道歉让他慌张起来;第三次道歉让他更加怀疑;第四次道歉后他脸色煞白;第五次道歉后他思量着回去给将军写封道歉信却又觉得当面道歉更妥当于是酝酿着第六次道歉;第六次道歉,将军不耐烦地大喝“滚出去”,最终导致了小职员之死。我认为前两次道歉可以算是正常心理的体现,第二次道歉后主人公脸色煞白,将他怯懦自卑、胆小怕事的心理描写得淋漓尽致,加之胡思乱想,对别人的回答妄加揣摩,他于是走进了“变态”的反复道歉的泥淖。契诃夫所要表现的是人的奴性心理,鲁迅先生将中国历史分成“暂且当奴隶的时代”和“欲做奴隶而不得的时代”,也就是说国人历来都甘于当奴隶,俄国作家契诃夫的《小公务员之死》反映的是也甘愿当奴才的至卑至贱的心态。他的深刻性不仅仅局限在封建专制社会,而应该是在民主社会尚未完善或形成的所有等级国家,它的深刻性更表现出对于人的劣根性的批判。

篇二:《契诃夫小说《小职员之死》写于1883年,小说情节简练,只》

《小职员之死》教案

教学目标:

知识与技能:1、体会多种描写方式对表现人物性格、思想的作用。

2、理解切尔维亚科夫的死因。

情感与态度:认识社会不平等造成人们极端恐惧的心理。契科夫小职员之死读后感300,400字。

过程与方法:圈画、朗读等方法

教学重点、难点:

重点:深入文本,体会人物心理,把握人物形象。

难点:通过对人物形象的分析,寻找小职员切尔维亚科夫的死因。

教学课时:1课时

教学过程:契科夫小职员之死读后感300,400字。

一、回忆导入,引入新知

我们曾经学习过契诃夫的什么作品?——《凡卡》。请学生回忆《凡卡》。

课文中那个生活贫困的小男孩凡卡曾经给我们留下了十分深刻的印象。契诃夫擅长于描写小人物的故事。今天这节课我们将接触一位小职员,看看契诃夫笔下的这个小人物有着怎样的命运。我们一起走入契诃夫的《小职员之死》。

二、检查预习,概括内容

1、正音释义

2、归纳小说内容

明确:写了小职员切尔维亚科夫担心看轻歌剧时打的喷嚏溅着布里扎洛夫将军,再三向他道歉,担惊受怕,终日惶惶不安,最后一命呜呼的故事。

三、深入文本,体会人物和情节

1、小说是以塑造人物形象为中心,通过故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活的一种文学体裁。

小说三要素:人物、情节、环境

小说的情节起着展示人物性格的作用,切尔维亚科夫前后共道歉了几次,分别是哪几次? 明确:分别是第4、6节、第9节、第16节、第20节、第25节。

2、作者塑造切尔维亚科夫这一人物时,主要运用了哪些描写人物的方法?

明确:作者主要从神态、动作、心理、语言等多方面对小职员切尔维亚科夫进行了描写。

3、请学生圈画出小职员切尔维亚科夫五次道歉前后的心理活动与神态变化。

明确:切尔维亚科夫五次道歉前后的心理活动与神态变化为:

心情美好、无比幸福——慌忙,不妥当(第一次道歉)——心慌意乱、不再感到幸福、惶惶不安、胆怯(第二、第三次道歉)——脸色煞白(第四、第五次道歉)——吓呆、死了。契科夫小职员之死读后感300,400字。

4、切尔维亚科夫的心理活动与神态变化体现了他什么性格特点?

明确:胆怯懦弱、谨小慎微、畏首畏尾

5、作者为何反复写了五次道歉?

明确:更突出切尔维亚科夫的恐慌心理,表现小人物的胆小怕事,生活没有安全感,最后写他的死亡也是必然的结果。

6、小职员切尔维亚科夫在看戏之初作者写他“”感到无比幸福“有何用意?

明确:反衬下文他在忧郁和恐惧中死去的悲惨,加强文章的表现力。

四、探究死因,体会主旨

1、思考:小职员切尔维亚科夫最终郁郁而死的原因是什么?契科夫小职员之死读后感300,400字。

(可提示:先请同学们回答以下问题:如果切尔维亚科夫的喷嚏溅到的不是将军,而只是一个小职员的话,那么切尔维亚科夫会有怎样的表现?然后再与课文中切尔维亚科夫的表现比较之后回答切尔维亚科夫的死因。)

明确:看似是因为切尔维亚科夫打了个喷嚏才导致他的死亡,然而深入探讨后会发现,他的死首先是因为小职员切尔维亚科夫自身的心理因素:过度的担心、害怕、自卑。其次是社会因素造成的,即社会等级观念(地位高低)的深入人心。

2、将军面对切尔维亚科夫的道歉,始终没有一句中听的话。这些话,可以让学生一一找出后朗读并体会。(布里扎洛夫将军态度的变化(无所谓——不耐烦——极度愤怒)画成一条慢慢上升的线。)

3、小结:契诃夫小说《小职员之死》写于1883年,小说情节简练,只写了小职员打喷嚏之后引起的精神苦恼,最后在忧郁和恐惧中死去。小说通过对幽默可笑的人和事的描写,反映了当时社会的不平等造成人们的精神异化,性格扭曲。表现了作者对黑暗社会的抗议及对思想庸俗,生活猥琐的小市民的“哀其不幸”与“怒其不争”,表明了作者对罪恶制度的无泪控诉,具有深刻的社会意义。

五、拓展延伸,展开想象

想象课文结尾处小职员切尔维亚科夫“来到街上,步履艰难地走着”时,当时的心理感受,请你用语言把它表述出来。

六、作业布置

1、把对课文结尾处切尔维亚科夫的心理感受的想象用文字的形式记录下来(B本)。

2、推荐阅读:《装在套子里的人》、《胖子和瘦子》、《第六病室》等多篇短篇小说。

七、板书

小职员之死

契诃夫

切尔维亚科夫

变化:幸福

慌忙

惶惶不安、胆怯

脸色煞白

吓呆、死了

性格:胆怯懦弱、谨小慎微。

死因:自身因素:过度的担心、害怕、自卑。

社会因素:社会等级观念深入人心。

篇三:《契科夫短篇小说读后感》

契柯夫短篇小说选读后感

托马斯•曼断言:“ 毫无疑问,契柯夫的艺术在欧洲文学中是最有力、最优秀的一类。”

契诃夫是世界文坛上一位罕见的艺术家。他的小说经受了百年的时间检验,依然闪耀着独特的艺术光彩。契诃夫的着眼点总是平凡的人的日常生活,他是个描写日常生活中的最平凡事情的现实主义者。但是他从不陷入日常生活的“泥沼”,他对生活素材认真细致地进行“观察、选择”,而在创作过程中又进行“推测、组合”,使生活素材形象化,平平常常的似乎是偶然的现象中揭示出生活的本质。 所以我很喜欢契诃夫的作品。在这本短篇小说选中,我最喜欢的还是其中的《变色龙》,《钉子上》和《万卡》。

《变色龙》告诉了我们:在沙皇俄国将军家中的一条狗比平民百姓还要重要,巡逻官奥楚美洛夫之流在有权势者的家犬前摇尾乞怜,而对老百姓却张牙舞爪,蛮横娇纵。《变色龙》就是契诃夫送给人世的一面镜子,一个警示,在百余年后的今天同样还是有人身上有着“变色龙”的奴性,表里不一;《万卡》可以说是《苦恼》的姐妹篇。都是抒情心理短篇小说。主要写的是:九岁童工的稚真心灵,他的学徒生活的苦楚,他对祖父和家乡的眷恋——这一切在篇幅不大的作品中巧妙地互相穿插和渗透,短短几页字就写出了童工生活中的酸甜苦辣,给读者留下了深刻的印象;短篇小说《钉子上》和《一个文官之死》一样,都展现了但是沙皇俄国在官场上的丑态:强者霸道、倨傲专横,弱者低头哈腰、不敢反抗。臭虫般的切尔维亚科夫以及他的奴才们的心理正是这种官场生活的产物。

读了这本小说选后,我更能体会到当时沙皇俄国官场上的险恶与蛮横,也看清了当时和如今的“变色龙”就是墙头草,哪边是强者就拥护哪边,即使那强者并不是善良的那一方。《契诃夫短篇小说选》给我了很多启迪,让我了解到不少沙皇俄国的当年!

篇四:《小职员之死读后感》

文/钟诗豪

这个假期我读了<契诃夫小说选>,其中一篇

多么可笑,一个人居然因为一个喷嚏而被吓死了,我看到一半也笑了起来,它同时也让我感受到了当时俄国森严的等级制度,以及人民的悲惨生活。

文中的小职员慑于权威,委曲求全,我同时也感受到:性格很重要,对于一切都要有乐观的心态,绝不能只因别人的一句话或一件小事就被吓死。

气度也是十分重要的,气度比较大的成了大将军,显得气度较小的就只能成为一句小职员,被自己吓死。

细节决定成败。为什么最后小职员被吓死了呢?因为将军让他滚,为什么让他滚?因为他不停地道歉,将军烦了,为什么道歉,因为他喷嚏打在将军头上了,为什么喷嚏打在别人头上?只因为他没捂嘴,一个如此小的细节却使他最终被吓死了,真是细节决定成败啊!我们在生活中不也是这样吗?物理描述的一字之差天差地别,数学运算一个符号导致一大题全错,语文一定之差意思千差万别??千里之堤,毁于蚁穴,生活中这样的例子数不胜数,所以我们要把握好细节。

从这个小说中我明白了许多道理,而我也要在生活中实践它,以免重蹈覆辙。

小职员之死读后感(二)

契诃夫的小说善于从日常生活中发现具有典型意义的人和事,通过幽默可笑的情节进行艺术概括,塑造出完整的典型形象,以此来反映当时的俄国社会。

<契诃夫短篇小说集>其实早在高中的时候就已经读过了,但是现在回想起来多数都不记得名字,也忘了每篇小说里具体讲的是什么,除了上课讲过的<变色龙>外,我唯一记得的一篇就是<一个小职员的死>。小职员之死读后感。题目是我百度上搜出来的,因为我只记得故事大概讲了一个人不小心朝自己上级打了一个喷嚏,然后怕得罪自己上级于是一直不停的道歉,弄的上级很生气。最后小职员自己不原谅自己,最终失去了自我,自己被自己吓死。

知道是这篇小说后,我又在网上看了一遍原文,感触很深,看出了一些原先所没有领悟出来的东西。文章很短,可是,契诃夫只用了短短几笔便对这个被黑暗社会吞噬了的小人物表达了深厚的同情,同时也激起人们对等级深严的俄国社会的憎恨。这篇文成功塑造了一个胆小怕事,生活没有安全感的小人物形象和因循守旧、畏首畏尾、害怕变革者的软弱的保守分子形象。同时批判了官本位意识,也批判了等级制度对人的异化。

其实这些等级制度在我们现在的社会上仍旧是存在着的,而且也将继续存在着。有些东西不是想改变就能改变的了的。就像文中的小公务员,慑于权威,委曲求全,在长官面前如临深渊,如履薄冰,战战兢兢,这不是一天两天造就的,而是长时间的在这种等级制度下生存时所造就的,根深蒂固。与其说他是自己被自己吓死的,还不如说他是被等级森严的官僚体制吓死了。

这个故事的结局是悲惨的,同时也是可笑的。刚看完第一遍的时候,有的只是轻轻一笑,等再仔细回味的时候,就觉得这些是不是太夸张了点?在将军看来,不就是一个喷嚏吗?在小职员第一次道歉的时候,将军就已经原谅他,不准备追究了。可是他却自己一味的把问题扩大化,严重化,自己在脑子中杞人忧天的幻想将军是不是生气了,从此心慌意乱,不断地去道歉,直到将军厌烦了,小职员的生命也就结束了。

当我们为文中这个吓死的小职员哈哈大笑时,却也发现这其实是一种很普遍的现象,难道是官就应该名正言顺的高高在山?难道小人物就一定要畏畏缩缩?既然不是,那我们也就不用为日常生活中的一些小事而心烦意乱了。其实生活中像这样的小事多了去了,如果随便一不小心就因为一件鸡毛蒜皮的事而去思前想后的,那,人活着,是不是,太累了点。至少,我不希望自己变的如此畏缩。

反过来想想,这位?可怜?的小职员究竟死于什么?是他的唾沫,是他的道歉,还是他的脆弱?在我看来,他死于当时环境下的一个小人物,他只是一个小小的职员,升职加薪,不得罪上司也许是他们的工作梦想。但是在当时的大环境,每一个人都攀附权势,时刻在社会的阴暗面,在政坛上衣冠楚楚,其实就是一个个衣冠禽兽。这篇文章在讽刺意味极强的结尾为人们提了这个问题。

总结一下,就是趋炎附势。当今社会,这已经是一个潜规则了。不管是不是官,大家都喜欢去和比自己官大的人套近乎,走后门。当然,与此同时,钱,物是他们沟通的良好桥梁。有钱有势,什么事情办不到?这时候,人的道德早已抛到海角天涯。极端一点,甚至可以说,追求名利就是追求生活。但我想说的是,在追求名利的时候,能不能想想自己作为一个人最基本的尊严。不要忘记作为一个人的根本。大家都是有尊严的,不能因为说人家的官比我大,尊严就比我大,比我多,我也不用因此而委曲求全。谁都不想和小职员一样杞人忧天,最后被自己的畏缩而毙命。

这篇小说对于一个人来讲,任何时候都不能缺少独立自由的人格,丧失了人格就等于丧失了生命的尊严,也丧失了生存的价值。可是人是体制化的,是不断被异化的,作者通过小公务员的死表达了他对人的生存状态的担忧。

这是可悲的,人的一生最起码要保证人最宝贵的尊严吧!尊严不能在落魄或者失落时忘却,那位小职员在自己一次次道歉后没了尊严,可以说这个?可怜?的小职员不值得可怜,使自己害死了自己,自己连起码做人的道理也不明白,当然便害死了自己!

小职员之死读后感(三)

今天我又读了一篇契诃夫的小说??<小职员之死>,文中的小职员真是庸人自扰!

<小职员之死>主要讲述一个小职员在听戏的时候不小心打了一个喷嚏,吐沫溅到了他前面一位官员的头上,小职员连忙道歉,没想到官员没有责怪他。()小职员回到家后心神不定,怕官员不原谅他,于是第二天又去和官员道歉,官员没有理他。小职员觉得事情变得越发不可收拾了,他又在官员有空的时候去道歉,没想到官员已经反感了,把小职员赶了出去,小职员觉得自己犯下了死罪,在忧郁中倒地身亡。

就一个小小的喷嚏,竟然让小职员倒地身亡,这都是官职、地位惹得祸。大家想想,如果小职员的吐沫溅到一个平民百姓身上,他道个谦也许就没事了,问题是吐沫溅到了一个官员身上,小职员本来就很难堪,再加上官员没有去追究这件事,所以小职员才感到不安。这篇有讽刺意味的小说充分揭露了当时社会的败坏,和人民在官权的压迫下的生活疾苦以及社会地位的重要。

篇五:《羊脂球读后感300字》

这本书收录了莫泊桑这位法国十九世纪著名作家的5篇短篇小说,分别是羊脂球、项链、遗产、一家人和一个女雇工的故事。

羊脂球这篇小说讲了一位绰号是羊脂球的妓女的不幸遭遇。在一辆行驶的马车中,坐着六位上流社会的人、两位修女、鸟夫妇以及高尼岱和羊脂球,大家都很看不起她。但到后来,停车住旅馆的时候,有位德国军官要羊脂球留下来一会,她不肯。羊脂球读后感300字。于是,那些马车里的人便求他留下来一会,不然他们是无法走了,因为德国军官下了命令:如果羊脂球不留下,那马车就不走。最后,羊脂球被迫留下了,走的时候,那帮伪君子还嘲笑羊脂球。

项链讲了一位小职员的妻子突然被邀请参加晚会,但她却很不高兴,羊脂球读后感300字(二)

<羊脂球>是法国作家莫泊桑写的短篇小说。

小说描绘了普法战争期间,有一辆马车被普鲁军官扣留,要车上一个绰号叫羊脂球的妓女陪她,否则就不让马车通过。羊脂球出于爱国之心拒绝了,但车上的乘客为了自己的私利,逼她为了大家牺牲自己,羊脂球为了大家作出了退步。羊脂球读后感300字。可第二天早上,马车出发时车上的乘客又换了一副嘴脸个个疏远她,不屑再与他说话。当初他们牺牲她之后又把他当做一件十分肮脏的废物,丢在一边,对她十分无情无义!

在<羊脂球>当中,我印象最深的是文章运用了大量的人物对话。通过对话,把各个阶层不同品性的人物栩栩如生地展现在了读者的面前。而我在此小说中最喜欢的人物还是羊脂球,她虽然是一名妓女,但她有爱国之心,奉献精神,为了大家甘愿牺牲自己。而与此形成鲜明对比的那些所谓的贵族资产阶级们,平日里道貌岸然,骨子里却是自私,虚伪和无耻。这些人在通篇的对话中被淋漓尽致地刻画了出来,这一种写作手法很值得我们学习!

羊脂球读后感300字(三)

在文中,法国当时人与人之间的地位隔阂、建立在金钱上的虚伪友谊和亲密,在作者莫泊桑笔下被淋漓尽致地体现出来,他用笔向我们揭示了人性最丑陋的一面。

生活中,我们是否在接受了他人的帮助后,忘记了回报和感激?古人常训:?滴水之恩应当涌泉相报。?如果我们在接受帮助时忘记了感恩、回报,那别人还会相信我们吗?他还会再次帮我们吗?所以,无论接受了谁的帮助,我们都应该及时回报他人,即使只是一句毫不起眼的?谢谢你?也可以让他感受到莫大的幸福!如果别人遇到了困难,我们也要及时帮助他人,这样,在我们遇到困难和不幸时,才会有许多人来帮助我们。还有,我们不能小瞧任何人,所有人都有自己的特长和优点,并不只是哪些地位高贵、出身名门望族的人。

今后,让我们常怀一颗感恩的心去帮助他人,报答他人吧!

羊脂球读后感300字(四)

在逃难过程中所发生的一切,由在马车上<羊脂球>慷慨地与大家分享食物,到在旅馆被迫出买灵魂,在到马车上遭受欺凌,没有一出不反映出<羊脂球>虽身为妓女但拥有尊严和志气的傲骨女性,无处不反映出她敢于反抗普鲁土侵略者的凛然正气。从侧面也反映出了商人,贵族,厂长兼参议员,修女等上流社会的人的自私自利,为了自身利益而毅然把<羊脂球>推向火坑。()更使我气愤的是,事后这班所谓的权威人士,所谓的上流分子,面对饥寒交迫的<羊脂球>所给予的鄙弃,讽刺,嘴里不住的说着"无耻"。

我不明白为什么同样由细胞发育而成的人类会有天差地别,是金钱,名誉,权力在作怪,还是自己的灵魂在扭曲?

<羊脂球>的故事不仅仅述说了她的悲惨生活,更反映了当时的人类是多么的虚伪,像她那样真的人真的非常值我们学习的,不能以异样的眼光来看待为自己付出了不等的代价的了,而是给于她一定的关心。