【www.guakaob.com--节日作文】

《乞巧》教学反思

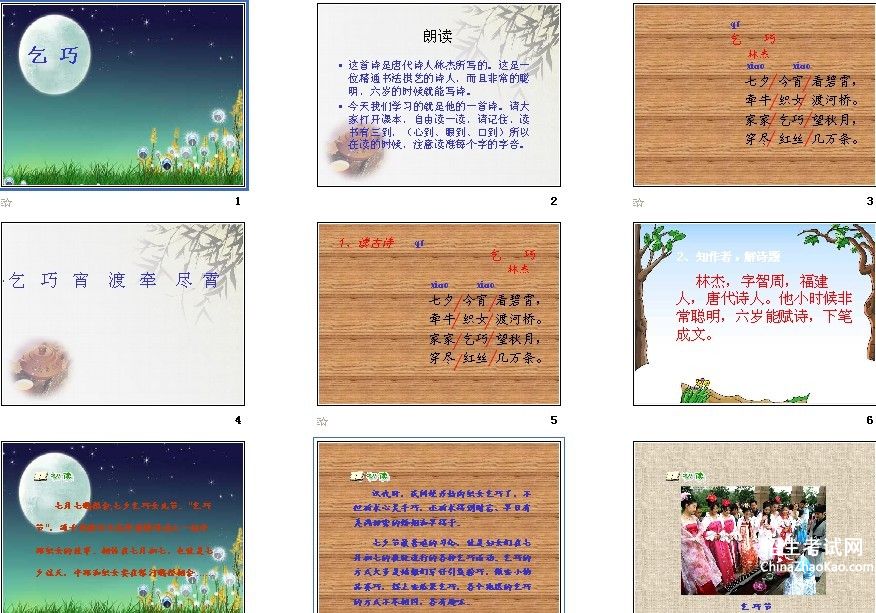

《乞巧》是人教社新课标版第六册第八组的一篇精读课文,是唐代诗人林杰描写民间七夕乞巧盛况的一首古诗。农历七月初七夜晚,俗称“七夕”,又称“女儿节”、“少女节”,是传说中隔着“天河”的牛郎和织女在鹊桥上相会的日子。过去,七夕的民间活动主要是乞巧,所谓乞巧,就是向织女乞求智巧的意思。乞巧最普遍的方式是对月穿针,如果线从针孔穿过,就叫得巧,这一习俗唐宋最盛。

培根说过:“读诗使人灵秀。”那是因为诗中有意境。在这一课的教学中,我采用的是创设情境、互动教学的方式,也就是意境互动教学策略,事实证明还是比较成功的。

1、借画面互动:

《乞巧》这首诗有两幅大的画面:一是天上,碧霄只是背景,而牛郎织女鹊桥相会才是主画面,这在教材的底图很清晰;二是人间乞巧的场面。除了在课前加几个晚班搜索到了让我中意的图片制作多媒体课件外,在教学环节中,我还安排了让学生根据诗句想象画面,配乐再现画面,让诗句和诗意化为可以视觉感受的栩栩如生的图片。 2、借音律互动:

音乐是开启人们感情闸门的钥匙。在教学中让音乐成为拉近时空、拉近学生与文本距离是我的初衷。在朗读在背诵在想象的时候,我本想选用经典名曲《阳关三叠》作为背景音乐,可后来又觉得学生

难以从中体会到牛郎织女的相思之苦、重逢之喜、人间姑娘的乞巧之切。于是,我便用《西游记》插曲《女儿情》取而代之,音乐响起,缠绵悱恻,宛若将人带至几千年前的时空,怎能不激发起在座的学生、家长无边的遐想呢?

3、借吟诵互动:

“书读百遍,其义自现。”吟诵是古诗教学很多老师常用的并且行之有效的教法。我教学时由学生背诗入课,教师吟诗入题。课中吟中诵,诵中说,说中解诗意、品诗味、入诗境。

4、借想象互动:

丰富的想象是这首诗明显的写法特点。教学中,我让学生想象牛郎织女鹊桥相会的画面,想象人间乞巧的场面,最后请学生大胆地向织女祈愿,启发学生吟诗明志,用说来体会诗人的志趣,体验乞巧的民俗,学生自己借诗咏志,借想象抒情怀。

“诗歌不是无情物,字字句句吐衷肠。”新课程标准指出:“第二学段(三四年级)诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。背诵优秀诗文50篇段。”作为古诗教学,尤其要注意以读带讲、多读多悟,这样才能让诗情在学生心中产生共鸣,从而受到感染,激发浓厚的情趣,体味诗中的意境和作者的感情。这样学生才会不满足于当一个听众,更会自主的去读,也会读得更动听,读得更动情,读得更感人。这是我此堂课的薄弱环节,也是以后要与各位同仁共同

努力之处。

教学反思

人教版小学语文第六册古诗两首【乞巧反思】

三年组 刘涛

《乞巧》

对于《乞巧》诗意理解的教学,我主要尝试以下做法:

1、课前预习时,要求学生寻找一些诗作的赏析资料和相关文章,听爷爷奶奶爸爸妈妈讲一些民间传说和神话故事。我也发了一些资料:《牛郎织女的故事》和乞巧节的习俗、古诗和相关资源的网站和书籍名称,为学生理解诗意作了较多的铺垫。

2、课中,在初读诗歌的基础上理解“今宵”和“碧霄”,借助课后资料袋和注释小组合作,互相讨论,理解诗意,这样学生对古诗意思就有了个大体的理解。

3、品读鉴赏过程由浅入深,把主动权交给学生,看看学生自己能读懂什么。在学生说的基础上教师逐句理解,相机引导,知道彻底读懂。【乞巧反思】

4、新课程标准指出:“第二学段(三四年级)诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。背诵优秀诗文50篇段。”教参上也提到这首诗的教学要“引导学生在朗读的基础上借助注释,自己试着理解诗歌的意思,教师不必串讲诗句。”在这首诗的教学我还采取读中想、读中画、读中品的办法来理解诗意。如“假如渡过河桥的织女的两个孩子想请你把人间姑娘们乞巧的情景画一幅画送给他们,你会画上一些什么呢?”画什么实际就是读诗意理解的再现,回头再与读结合起来,从而降低诗意理解的难度。

总的看,这节课学生对古老的民间传说与民间文化产生了浓厚的兴趣,学得饶有兴致。

《嫦娥》

这首诗歌表达了诗人像嫦娥一样孤寂的心情。为了便于学生理解这首诗歌的思想。所以在一开始我就给学生讲述了“嫦娥奔月”的神话故事。但在讲述的过程当中,学生七嘴八舌地说,老师你讲的怎么和我不一样?其实这种问题我遇到很多次。如诗句“千里送鹅毛,礼轻情意重。”学生说其他地方是:“千里送鸿毛,礼轻情意重”。其实两者的意思完全一样。但对于小孩子来说,他们会关注的很仔细。所以对于出现这样的问题,我也不知道怎么解释好。只是说中国的语言文字非常的丰富,往往不同的字可以代表相同的意思,相同的字在不同的语言环境中意思也不相同。非常的有趣。在课堂中往往会出现这样情况,是我们预设时不能想到的,这需要时间,当然还包括很多的东西。

第1篇: 《乞巧》教学反思

中国五千年的悠久历史,孕育了祖国灿烂的文化,而中国古诗正是这灿烂文化中的一颗璀璨的明珠。古诗是汉语言文字的典范、精华,浓缩着丰富的情感,积淀着智慧的结晶。引领学生走进古诗,不但能帮助他们理解和继承优秀文化,提高阅读和写作能力,还能加厚他们文化底蕴,养成高雅的气质。

新课程标准指出:“第二学段(三四年级)诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。背诵优秀诗文50篇段。”纵观平日的古诗教学,我们不乏看到古诗教学课成了诗意的串讲课,枯燥烦琐的字词分析,句意的理解,缺乏应有的创新与想象。一切都是为了考试,一切围绕围绕考试,诗中的情感、美词佳句的体验过程被一句句抽象的答案所替代,以背诵代替理解,会背、能默写成为学习古诗的单一目的。因此,学生只是机械的获取知识又何来的创新与想象呢?我觉得,古诗教学应做到“寻诗眼,想诗境,悟诗情,诵诗文”,让学生在入情入境的氛围中感受祖国文化的魅力。

《乞巧》是唐代诗人林杰描写民间七夕乞巧盛况,也是一首想象丰富,流传很广的古诗。诗句浅显易懂,并涉及到家喻户晓的神话传说故事,表达了少女们乞取智巧、追求幸福的美好心愿。

培根说过:“读诗使人灵秀。”那是因为诗中有意境。在这一课的教学中,我采用的是创设情境、互动教学的方式,取得了我预期想要的效果。

一、一“看”想画面:

苏霍姆林斯基说过“观察是智力的窗口”。因此,在学习“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥”这两句诗时,我紧扣“看”字,引导学生想象画面,并相机引出牛郎织女的故事。教学伊始,我问“读了前两句诗,你看见了什么?”满天的繁星、半弯的月亮、牛郎和织女在鹊桥相会……是学生原有认知,这时我相机出示了“碧霄”图,让学生认真的观察,进一步感受这美丽的夜空。引导学生:夜空的美,不仅在于它繁星璀璨、白如纱带的银河更在于那美丽动人的传说牵动着一颗颗善良人们的心。

二、一“尽”入诗境:

叶圣陶曾说:“作者胸有境,入境始与末。” “必须驱谴我们的想象,才能通过文字,达到这个目的。”孩子们只有把自己当作“意中人”,进入作者所创的情境之中,和诗人情脉相通,才能做到如见其人,如闻其声,才能深切地体会到诗人所抒发的真情实感,并与之产生共鸣,进而得到美的享受。

如:“天上鹊桥相会,那地上的人们在干什么呢?”我以此句过渡,引导学生学习后两句诗。“透过这两句诗,你似乎又看见了什么画面呢?”有的说,我似乎看见了:家家户户仰望星空。是啊,家家户户的姑娘都出来了,这是何等的热闹与壮观啊!有的说,我看见了姑娘们在对月穿针;也有的说,我看见了她们穿的红丝线很多条。这时我相机抓住“几万条”“尽”等,让学生具体体会红丝线的多,体会姑娘们的一双巧手。借着淡淡的月光,要把红丝线从七孔或九孔针穿过去,这是多么的不容易啊,可见少女们心中的愿望又是多么的强烈啊!在反复品读想象中,学生渐入诗境。

三、一“望”悟诗情:

古诗的语言凝炼含蓄,耐人寻味,常是“言有尽而意无穷”。闻一多先生曾说:“诗的长处在于它有无限度的弹性,变得出无穷的花样,装得进无限的内容。”我利用课外“织女”的知识拓展,学生了解到织女是一位聪明、美丽、善良、心灵手巧的人,有了这作铺垫,学生马上领悟到,人间的姑娘对月穿针是希望自己也能像织女那样拥有“聪明、美丽、善良”更重要的是拥有一双“巧手”。“是啊,在男耕女织的社会里,如果你有一双巧手,那你将会过上怎样的生活呢?”没错,幸福的生活,是人们心中的希望,期望,渴望,盼望……这也是人们的共同愿望。因此,才出现了“家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条”这样的画面。

趁机让学生读《乞巧歌》:

乞手巧,乞貌巧;乞心通,乞颜容;乞我爹娘千百岁;乞我姊妹千万年。

这样一读,学生更深一步明了,原来除了心灵手巧,还有许多东西,许多美好的愿望值得人去乞求,值得人去追求。这样层层深入走入诗境,走进诗人,走进诗歌,读懂,读通,读透诗歌。

四、一“情”诵诗文:

朱熹曾说过:“诗须沉潜讽诵,玩味义理,咀嚼滋味,方有所益。”只有经过充分地、反复地诵读,设身处境地进入诗的境界,仔细体味每个重点词句的含义,细致感受其中的形象美,才能深入地领略作品中的情致和趣味,从而获得审美的愉悦。融入我们的“情”读出我们的味,共同感受古诗的韵律美又何尝不是一件乐事呢!“带着我们的喜悦、激动以及我们心中的美好愿望再把这首古诗美美地读一读吧?”于是学生跃跃欲试,听得出他们是将自己的理解给读出来了,他们不仅读出了声更读出了情。这时,再配上轻柔的音乐,让学生陶醉在古诗的意境中美美地诵读古诗,岂不美哉!

“诗歌不是无情物,字字句句吐衷肠。”作为古诗教学,尤其要注意以读带讲、多读多悟,这样才能让诗情在学生心中产生共鸣,从而受到感染,激发浓厚的情趣,体味诗中的意境和作者的感情。

第2篇:《乞巧》教学反思对于《乞巧》诗意理解的教学,我主要尝试以下做法:

1、课前预习时,要求学生寻找一些诗作的赏析资料和相关文章,听爷爷奶奶爸爸妈妈讲一些民间传说和神话故事。我也发了一些资料:《牛郎织女的故事》和乞巧节的习俗、古诗和相关资源的网站和书籍名称,为学生理解诗意作了较多的铺垫。

2、课中,在初读诗歌的基础上理解“今宵”和“碧霄”,借助课后资料袋和注释小组合作,互相讨论,理解诗意,这样学生对古诗意思就有了个大体的理解。

3、品读鉴赏过程由浅入深,把主动权交给学生,看看学生自己能读懂什么。在学生说的基础上教师逐句理解,相机引导,知道彻底读懂。

4、新课程标准指出:“第二学段(三四年级)诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,领悟内容。背诵优秀诗文50篇段。”教参上也提到这首诗的教学要“引导学生在朗读的基础上借助注释,自己试着理解诗歌的意思,教师不必串讲诗句。”在这首诗的教学我还采取读中想、读中画、读中品的办法来理解诗意。如“假如渡过河桥的织女的两个孩子想请你把人间姑娘们乞巧的情景画一幅画送给他们,你会画上一些什么呢?”画什么实际就是读诗意理解的再现,回头再与读结合起来,从而降低诗意理解的难度。

总的看,这节课学生对古老的民间传说与民间文化产生了浓厚的兴趣,学得饶有兴致。

第3篇:《乞巧》教学反思向玲老师所执教的古诗《乞巧》的教学实录,给我留下了深刻的印象。教师的教学思路清晰,语言精炼,教学设计新颖。课堂教学中老师对文本的儿童化解读,用儿童化的语言,亲切的微笑,殷切的期待……等,营造出一个轻松愉悦的学习氛围,让学生快快乐乐地学习语文,享受到了学习语文的乐趣。下面我就这节课从语文课堂教学中文本的儿童化解读方面谈谈自己的一点感受。

一、抓住儿童的个性特点,设计文本解读的过程。

古诗教学对于低年级的学生显得有些枯燥、乏味,向玲老师在课堂教学中强调以学生为本,抓住了儿童喜读好背,记忆力强的特点,设计了一个由初读、细读到品读组成的相互联系、逐步深入的教学过程。在学生对文本比较陌生时,向老师用儿童感兴趣的故事导入,激发学生主动走入文本。

二、形式多样的教学手段,激发学生文本解读的兴趣。

学生有了学习的欲望,向老师让学生初读古诗,并利用多媒体出示古人乞巧的画面帮助学生感知文本。然后通过听课文录音进一步指导学生的感情朗读。这样学生在老师的引领下通过读、看、听、想与文本进行了初步接触。形式多样的教学手段激发了学生的学习兴趣,也降低了古诗教学的难度。在理解诗意的教学过程中老师让学生通过注释和课后资料袋自己解读文本,然后引导学生读中想、读中悟、读中品,并和学生一起参与“穿针引线”的活动,使教师、学生、文本之间达到了一种平等、和谐的交流和沟通。学生在与文本一次又一次的碰撞中产生了思维的火花,学生不再是被动的接受文本,而是有了自己发表见解、发展个性的空间。

三、创设情景,激活学生创造性的思维,从文本走向生活。

学生熟读、品读古诗后,教师抓住学生读书的神态说:“我看见有的同学都已经闭上眼睛,仿佛沉醉于诗中。我想,他一定是背出来了?谁试着背一背?”接着老师为学生创设了情境,“瞧,在山坡上,在院子里……”学生有了身临其境的感受,一遍又一遍的感情诵读实现文本的多元解读。在学生通过自主学习了解古诗以后,向老师马上变化身份,用织女的口吻说:“七夕节,家家户户的人都向我乞取智巧,难道这些孩子没有什么向我乞求的吗?”身份的变化,为学生创设了“对话”的情景,激发了学生对话的欲望和热情。学生在这个过程中也实现了由文本走向生活的过程。课堂实录中可以看到此时此刻这些孩子的思维已经完全打开,课堂气氛十分活跃,有的乞求祖国更加强大,有的祝愿老师事业有成------在交流结束时还有很多学生高高举起的小手久久不愿放下,我想如果在这个过程中再多给一点时间让学生之间互相交流,那么训练的面更宽,训练的效果也会更好,不会让学生的心中留下遗憾。

在整个的教学过程中,丰富多彩的画面始终贯穿,通过读一读,想一想,写一写,说一说,培养了学生的创造思维。教师对文本的儿童化解读让枯燥乏味的古诗教学生动化、让深奥难懂的古诗内容浅显化,让远离学生的古诗意境走进了学生的生活,在兴致昂然的学习氛围中完成了古诗的教学。

第4篇:《乞巧》教学反思《乞巧》是人教社新课标版第六册第八组的一篇精读课文,这组教材围绕民间故事和神话传说这一主题来安排,再次把学生带回儿时倾听大人们讲故事快乐中去,《乞巧》是唐代诗人林杰描写民间七夕乞巧盛况的一首古诗。农历七月初七夜晚,俗称“七夕”,又称“女儿节”、“少女节”,是传说中隔着“天河”的牛郎和织女在鹊桥上相会的日子。过去,七夕的民间活动主要是乞巧,所谓乞巧,就是向织女乞求智巧的意思。乞巧最普遍的方式是对月穿针,如果线从针孔穿过,就叫得巧,这一习俗唐宋最盛。

诗中有意境。在这一课的教学中,我采用的是创设情境、互动教学的方式,也就是意境互动教学策略,事实证明还是比较成功的。

中元节是中国传统节日之一,源于道教,是对掌管着天气、收成和旱涝的地官进行供奉。因此这天是注重孝道的中国人向祖先报告秋收成果的一天,然后才是对祖先的纪念。然而近些年来,随着祭拜和鬼神色彩不断加重,中元节这一丰富多彩的传统民俗正逐渐被边缘化,不少人认为中元节即是“鬼节”,网上也流传着各种节日禁忌帖子,让许多人闻“中元节”色变。近日“凤眼看广府”栏目组走进天河区车陂村,近距离体会这一本不该被边缘化的传统民俗。

传统节日逐渐回归 百余人热闹“摆中元”“摆中元”活动手工艺品

农历七月十五(8月10日),天河区车陂村“沙美梁”祠堂举行“摆中元”活动,时间从农历七月十五日持续到七月十九日,共五天。这可能是广东省内唯一保留这种习俗的宗族祠堂,活动已有五百年历史。当天,梁氏族人会集体进行祭拜仪式,缅怀祖先,感恩生活。

上午,由村里四位妙龄少女身穿道教正统服装进行祭拜仪式,祠堂供桌上摆着各家自制的手工艺品展示,花鸟、龙船、财神爷、美女……展品大多寓意吉祥;中午,主办方摆桌提供大盆斋菜;晚上,有各种灯饰展示。人们可以自由上香祈福,可随意捐三五元香油钱。【乞巧反思】

“梁氏为广东大姓,广东有几千条梁姓村,仅广州就有30多条,只有车陂这里(“沙美梁”祠堂)举办‘摆中元’活动。”活动组织者之一、梁氏宗亲十叔(梁广仲)表示,“活动现场十分热闹,很多同姓宗亲会回来,也有周边的村民,我希望更多人参与这个活动,了解这个传统。”

中元节被边缘化 多数人闻“鬼”色变广州城内的随街烧纸

同为农历七月的大节日,一周前的珠村乞巧节盛况空前。反观中元节,都是与广州城内多处可见焚烧纸钱的现象有关,除了满足自家祭拜需要,鲜有大型节庆活动。

其实在20世纪20-40年代,中元节远比“七夕”、“清明”热闹,传承着以家为单位的祭祖习俗,祭祖先、荐时食的古老习俗直至民国时期仍然是乡村中元节俗的首要内容。20世纪50年代,中元节依然热闹,后来被认为是宣扬封建迷信,逐渐边缘化。随着改革开放的脚步,传统节日逐步回归,但中元节却没有回到旧时的鼎峰,逐渐被冷落了。

小编在微博输入“中元节”,话题大多与鬼神、祭祀有关。网友“舒飞云飞”:原来明天是中元节(鬼节),妈妈让我不要出门;网友“紫嫣鱼儿”:原来昨天是中元节-鬼节,怪不得一大早走在路边那么多烧纸钱和焚香的痕迹,广州这边果然是敬信鬼神……;网友“雪儿丢了”:又到中元节了,每一年的这几天都忐忑不安,一个人在广州把所有的灯都开着,包括阳台的,心扑腾扑腾跳的厉害,无比恐慌,怕的是什么真心不清楚。

对于人们普遍把“中元节”和“鬼节”联系在一起,车陂老艺人梁富强有着不同的看法。他给我们讲了个小故事,在南宋之前,人们在农历七月十五过中元节,时至元兵攻宋,元兵已越攻越近,人们害怕待到十五日再拜地官,就提前一天摆地官了。后来,很多人都在还是七月十四凌晨祭拜鬼神,也就是过传统的“鬼节”,踏入十五日就是中元节,主要是纪念先人为后人祈福。“所以,中元节和‘鬼节’的意义是不同的。”梁富强说。

看中元就是看故事活动寓教于乐作品:“父子状元”

作品:“举案齐眉”

作品:“和谐家园”,描绘车陂村民幸福生活

传统意义上的中元节,文化内涵其实是包含了对秋收的喜悦,生活的感恩,已逝亲人的思念,旧时仪式多为节日前上冥店买来金银纸衣等冥具,盛于纸袋中,俗称“包袱”,择日拜祭,拜毕焚化“包袱”,俗称“烧衣”。随着时代的变迁,方式有变化,不一定要烧纸钱和放河灯。

活动当天,“凤眼看广府”栏目组观看跪拜地宫仪式全过程,供桌上还展示了各式手工艺品:一种是讲述先人的一些故事;另一种是精美的花鸟盆栽,手工精细,以假乱真;还有一种是对现代美好生活的真实展现。据了解,“父子状元”、“安定门”等作品都是为了展现梁氏祖先通过自身的勤奋努力,成就一番事业的故事。作品“和谐家园”,则是以沙美公园为原型,描绘出幸福生活的手工艺品。

梁富强介绍,现代“摆中元”活动应有两层含义:首先,是祈福意思,祈求国泰民安、风调雨顺,家庭安定团结、互助互爱;其次,是教育意义,通过一个个的故事,来表现子孙对于历史的反思以及未来幸福生活的期望。“中元节应该是一个具有教育意义的平台,看中元就是看故事”梁富强说。

传统民俗发展需政府、社会大力支持2000年,车陂村“沙美梁”祠堂恢复举办中元节,现已走过十四个年头。上世纪车陂最大一次“摆中元”活动是在1935年,规模是现在活动的几倍大,仅手工艺展品就摆到了村口。“中元节分为大中元和小中元,大中元十年才搞一次。”十叔介绍,“阿公(梁氏祖先)以前有地有钱就大搞,现在政府资助有限,村委每年也会赞助2-3万,不够的就要村民凑钱,有时候经济会很紧张。”眼见隔壁珠村乞巧节搞得有声有色,十叔言谈也透露出羡慕和惋惜,对于“摆中元”习俗的传承,十叔还是很有信心。

据了解,2016年5月18日,中国文化部公布了第三批国家级非物质文化遗产名录推荐项目名单(新入选项目),香港特别行政区申报的“中元节(潮人盂兰胜会)”入选,列入民俗项目类别的非物质文化遗产。梁富强告诉小编,活动现场也有相关专家要为“摆中元”申遗。缺乏政府肯定和民间力量支持,中元节仍会是一个边缘化节日,只有政府以及民间组织对于传统民俗节日的关注度越来越高,才有更多更好的传统民俗得到保留。

中国民俗学会会员、广东民俗专家潘剑明接受媒体采访时表示,中心城区的城中村村民,过半数已经搬离村落、搬进社区,在城市文化的强势覆盖下,乡村民俗的个性化逐渐在流失。在这种背景下,村落族群更需要一些民俗文化能够凝聚族群及村民精神寄托。“民俗文化不能创造,传承才是长远发展的关键。” 潘剑明说。

上一篇:公司章程修订

下一篇:2016乡镇党代会闭幕词