【www.guakaob.com--节日作文】

我教文包诗《每逢佳节倍思亲》的几点想法

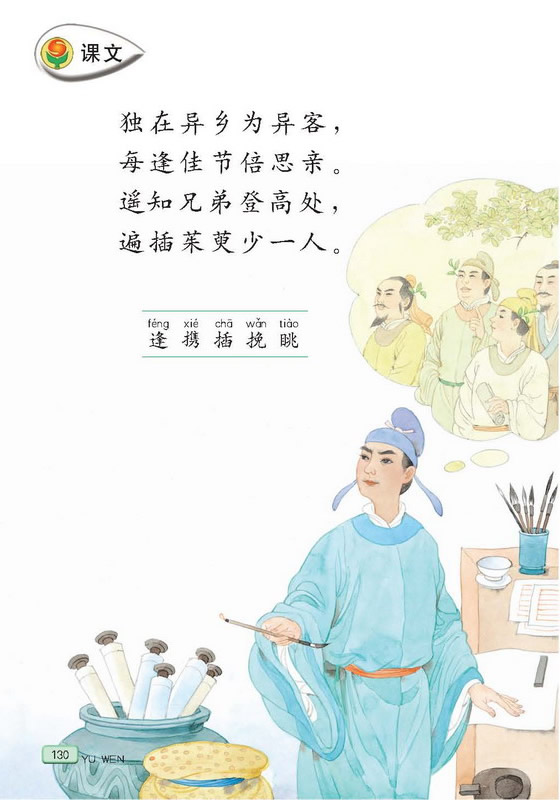

“文包诗”是苏教版教材中一种特殊的教学内容,文章是诗歌的扩展和阐释,诗歌是文章的浓缩和提炼,诗话互照,情景同现,融古今之美于一体。苏教版国标本小学语文第五册的《每逢佳节倍思亲》一文就是这样一篇典型的文包诗。

“每逢佳节倍思亲”可以说是《九月九日忆山东兄弟》这首诗的灵魂,在教学中围绕诗眼,我设计了两个大问题:王维为什么会“每逢佳节倍思亲”呢?“每逢佳节”王维又思念起了什么?以此来“牵动”全文,作为理解全文,体会诗人思想感情的关键。我深深地意识到只有抓住文章里 “血浓于水的亲情,相依相伴的故乡情”那根情感线,引导学生对文本作深入研读,使学生的心与作者的心交融,引领学生在精心创设的“语文”环境里,进行语言文字的揣摩和品味,这样才能扎扎实实地上好一节课。因此在体悟诗情的过程中,我着重做了以下几点:

1、抓词

在教学中,引导学生抓住抓住两个具体数字,“15岁”和“已经两年了”感受王维年幼离家身为异乡客的那种孤独;通过演一演“扶老携幼”,换一换“兴高采烈”感受重阳佳节的喜气洋洋;通过板图示意理解“天各一方”;通过引读理解“思绪万千”去感受王维无法和家人团聚的遗憾以及对亲人深深的思念。品词是为了析句,析句是为了悟情。

2、想象

为了引领学生真正走进诗人的内心世界,让学生和诗人的情感息息相通,在教学中,我采用了联系生活的方式,来激活学生的情感体验。

为了引导学生入境地体会王维孤独在外的寂寞,我创设情境:王维独在异乡,高兴时只能……伤心时只能……生病时只能……通过这样的提问能唤醒了学生的生活经验,让学生自然而然地移情入境,读出了王维独在异乡为异客的孤独。帮助学生体验诗情、走入诗人内心的另一个好方法就是引导他们展开想象,让学生想得更远,悟得更深。

3、朗读

阅读教学是“教师、学生与文本之间的对话过程”,只有让学生反复的朗读,并不断的唤起学生已有的生活经验,才能让学生的心灵与文本产生碰撞,去理解、感悟文字背后的意思。朗读是学生对课文理解认识的外化表现,因此朗读应该是带有浓厚个性化色彩的。在课上我让学生在充分体验的基础上,层层递进反复朗读,把情感自然而然地释放于朗读之中。如通过一组“词串”的总结、诵读,使学生能很快走入孤独的内心之中,使得他了解了每逢佳节倍思亲的所在。在学生的情感已经到达这一层面的时候,再读出文字的温度。

最后从古诗入手,再回到古诗结束,首尾呼应。在语文学习的过程中扩大学生的阅读范围,让“经典”诗文与学生之间的距离拉近。学生可以直接从大量的语言材料中感受古诗的规律和其中蕴含的思想感情,逐渐对古诗学习产生兴趣。这样的形式让学生增加语言积累,丰富课外知识,促进学生的发展。

《每逢佳节倍思亲》说课稿

《每逢佳节倍思亲》这篇课文是苏教版小学语文第五册第23课,它是一篇文包诗。文章主要讲述了王维在重阳节这天,特别思念家乡的亲人,触景生情有感而发,写下了千古传诵的名篇《九月九日忆山东兄弟》,课文文诗对照,内容浅显易懂,不管是故事还是诗句,都蕴含着浓浓的思念之情,让学生体会诗人的思念之情并非难事,而要让他们体会诗中“独”“异”“倍”三字的妙处,则要花一番功夫。

叶圣陶曾经说过:“老师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。”三年级是学习的转折期,这个阶段的孩子阅读时容易浮于表面,不能很好地抓住关键词句,对课文进行品读,这就需要老师在教学时相机点拨。根据中年级学生的阅读特点,我制订了以下教学目标:1、能有感情地朗读课文、诗句,并进行背诵。2、抓住重点词句,诗文结合,理解课文的内涵、品读古诗的意境,重点理解“每逢佳节倍思亲”这句诗的含义。在这其中,教学的重点是理解课文内涵、品读古诗的意境。教学的难点是,诗文结合,理清文包诗的特点

第斯多惠曾经说过:“只教给学生最本质、最主要的东西,才能使教材切切实实的、不可磨灭地记在学生的心里。”生态课堂也指出:应该把课堂还给学生,学生才是课堂的主人。因此,在教学中,我尽量做到自然、真切,让学生有充分的时间、空间去体会、去感悟、去品读,从而达到教师是为学生学习服务的目的,教师是引导,而不是指导。

语文阅读应让学生在主动积极的思想和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。所以,本课的教学设计,我着力体现“开发课程资源,优化课堂教学;尊重学生主体,着眼学生发展”的理念,立足于学生自主读书,自主发展。

第一部分:了解王维,激发探究的兴趣。

我先出示古诗《九月九日忆山东兄弟》,请同学读一读。随即指明这首诗的作者,是大诗人王维。请学生根据事先收集的资料讲述王维的生平。并提问:读了这首古诗,你觉得诗人在表达一种怎样的感情?你是从哪儿看出来的?学生肯定会回答:思念,从“倍思亲”看出来的,这样整堂课的主题一下就凸显出来了。那么诗人为什么会在九月九日这天特别思念家乡的亲人呢?这样一下子就激发了学生探究的兴趣。

第二部分:自读课文,感悟文包诗的特点。

这一部分,我打算通过两个问题展开教学:一、王维为什么在九月九日这天特别思念家乡的亲人?二、他思念亲人时,想到了什么?对于第一个问题,学生通过自学,很快就能找到答案。因为王维15岁就离开了家整整两年,独自在外,且九月九日是重阳

节,家家户户团聚,所以他非常思念家乡的亲人。在学生交流的时候,我相机点拨:你是从哪个词看出他是独自一人在外的?让学生体会“独”字蕴含的意思。再引导:“是呀,独自在外地,一个人,没有家的感觉,所以是„异客‟。”由此,他更加思念家乡的亲人,让学生理解“倍”意思,从而理解“每逢佳节倍思亲”这句诗的意思。学生充分交流后,我小结:“是呀,这真是„独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲‟啊!”从而提出文包诗的特点:诗文结合,这就是文包诗的特点,因此以后遇到此类文章时,即使老师不讲解,你也能通过自己对课文的研读,理解古诗的意思。第二个问题的答案显而易见,学生在理解了文包诗的特点后,很容易就能理解古诗第二句的意思。结合对第三自然段的诵读,我相机引导,山东并不是指现在的山东,而是指长安和王维的家乡之间隔了一座华山,兄弟们在华山的东面,而王维在华山的西面。如果兄弟们也在重阳节这天写诗思念王维的话,可以取什么诗题呢?【许多教育专家认为,将来的“文盲”,不再是目不识丁的人,而是一些没有学会如何获取知识,不会自己钻研问题,没有预见力的人。这就要求我们学生不仅要掌握知识,更重要的是必须学会如何学习。科学的方法是点金术,是通向成功的桥梁。尤其是在知识更新日益加速的今天,掌握科学的学习方法,具备独立获取知识的能力显得特别重要。一个只能被动学习,不会主动探求知识的学生,在他们日后的工作、学习中必将遇到许多麻烦,甚至完全无法适应周围的环境。因此,我们在教学中教给学生学习的方法尤为重要。】

第三部分:拓展延伸

请学生用“每逢佳节倍思亲”这句诗,给在外地的亲人打电话。【我们伟大的领袖毛泽东曾经说过:“实践是检验真理的唯一标准。”那么在我们的教学中,要想了解学生是否对知识真正地掌握,让他们进行运用是最好的方法。】

第四部分:总结

在学生充分诵读体会的基础上,我进行总结:“是呀,„每逢佳节倍思亲‟表达了我们每个人的心声,是我们在美好节日时内心最真实的写照。”

柏拉图说过:“强迫记忆的知识是不会留在心里的。”因此,我们在教学中,只要充分了解学生的特点,采用适合他们兴趣的方法和手段,并给予他们充分的时间和空间,那么学生必定乐学、原学,成为课堂真正的主人。

板书设计

23、每逢佳节倍思亲

独自在外 心绪不宁

倍思亲

触景生情 提笔写诗

《每逢佳节倍思亲》说课稿

陈晓平

《每逢佳节倍思亲》是苏教版第五册的一篇课文,文章以“文包诗”(一篇文章中既有文章又有古诗,以这种形式结合的文章形式叫“文包诗”)的特殊形式出现,在课文中不仅呈现了王维的旷世之作《九月九日忆山东兄弟》,而且融入了作者年少离乡,适逢重阳,遥想亲人的深深情思。捧读文本,只觉得一股浓浓的亲情扑面而来,直入心底。再次研读,诗中那“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”的两个“独”字,使我的心为之震颤。王维孤独一人,漂泊他乡,无依无靠的孤寂、凄凉,敲打着我的心。因“天各一方,不能相见……”,只能用“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人” 来表达自己对亲人无尽的思念,这其间深含的无奈与痛楚,撞击着我的心。“每逢佳节倍思亲”不正是作者内心的呼喊吗?我被文中那强烈的、真挚的亲情所感动。游子对亲人、家乡那份思念与向往,家中亲人对游子的那份牵挂和期盼,这种美好、纯真的无法割舍的亲情,不正是学生所需要体验的吗?

由于学生个体及生活经历、家庭环境造成的差异,使学生对文本的阅读都有着自己不同的感受。我们现在的三年级学生,不到十岁,生活在交通、信息高度发达的二十一世纪,几乎从未离开过父母,倍受家人呵护,从小到大享受着家庭生活的温馨。就是这样一群孩子,如何跨越一千多年的时间,与文中那个生活在交通、通讯极其落后,且“门第孤寒”的王维对话?学生能从含蓄、凝练的诗句中,感受到感受到王维年少离家,两年未归,时逢佳节,触景生情的那种思乡之苦,思亲之切吗?如何在学生与作者之间找到契合点,建架起对话的平台呢?反复地研究文本、学生,我发现那座虹桥便是“情”———是血浓于水的亲情,是相依相伴的故乡情,是望眼欲穿的离别情。我想:人性中那最真、最善的真情,就是跨越时空鸿沟的桥梁,沟通古今人物对话的融合点。对话的平台在此刻悄然搭建,那就是以思乡之情为灵魂,以至真至纯至美的乡愁为心境的一次关于人性的对话。有道是:“文章不是无情物”,与文本、作者、学生的对话使我找到了阅读教学的根——真情。

因此我想,本课教学思路可以这样设计:

1、释题,设疑激趣,由题入情

学生读课题后,教师充满深情的朗读课题,边读边在课题上标注重点符号“每逢佳节倍思亲”,并激疑“课文为什么以这行诗句为题呢?”教师用自身的语感、标注符号、疑问,诠释着课题,揭示文章主旨“倍思亲”,帮助学生敲开文中“亲情”的大门。

23 每逢佳节倍思亲

作者:刘桂美

单位:滕州市荆河街道荆西小学 更新时间:2015-11-23 21:59 浏览量:53

每逢佳节倍思亲.ppt

信息化教学设计模板

作者信息

教学设计

苏教版教材三年级上册

23.每逢佳节倍思亲

教学目标:

1、通过抓住关键词、想象说话等方法,理解“扶老携幼、登高远眺、天各一方、思绪万千”等词语。

2、通过多种形式的读,理解课文大意,体会诗人身居外地思念亲人的思想感情。

3、通过朗读,理解并积累课外古诗两首。

教学重点:

学会本课生字,理解生字组成的词语。

教学难点:

理解并背诵《九月九日忆山东兄弟》。

教学评价设计:

1.通过查看预习单和不同的朗读方式了解学生对生字的识记、书写的规范和对多音字的认读掌握情况。

2.通过分角色朗读等方式来来检测学生对课文的正确、流利朗读、有感情朗读情况。

3.借助拓展练笔检查学生学以致用情况。

教与学的准备:

学生:生字卡片

教师:设计预习单,准备教学课件及相关图片

教学课时:2课时

教学设计

第一课时

环节一、整体感知——初读感知,整体把握

(一)联系生活,导入新课

中国古时候有许多节日,有的一直流传到了现在,像中秋节、重阳节、春节等等。今天我们要学习的一篇课文就是古代一位诗人在重阳节思念亲人而写诗的事

情。

(二)检查预习,整体感知

1.板书课题:23 每逢佳节倍思亲

2.解释题意。

(1)“每逢佳节倍思亲”是唐朝诗人王维写的一首诗里的诗句,意思是每逢遇到美好的节日就会更加思念自己的亲人。

(2)简介王维

王维(公元701—761)字摩诘,原籍祁(今山西祁县),后迁局蒲州(今山西永济西),他是唐代著名的诗人、画家。

三、初读课文。

1.轻声自读课文,读顺课文。

2.检查自学效果。

(1)出示生字卡片。

(2)指名读,指点学生从平翘舌音、前后鼻音、三拼音节等方面辨明读音。

(3)抽生字卡片让学生读生字词。

3.分自然段指名读课文。

四、写字指导

指导要点。

逢:半包围结构。注意内部的结构。

佳:由8画写成。右部是两个“土”叠加,不是中间一“竖”到底。 倍:左右结构。左窄右宽,左右上下两端齐平。【每逢佳节倍思亲的作者】

插:12笔写成。右部的笔顺为:“撇、横、竖、撇、竖、横、横折、横、横”,末“横”左连“竖”笔,右连“横折”部,且让“折”部末端下露些。 忆:左部“竖心旁”笔顺是“点、点、竖”。

异:需注意上半部分。

五、作业

1.朗读课文。

2.读抄词语。

第二课时

环节二、部分理解——精读感悟,重点突破

一、细读课文

1.教师范读课文。

2.分自然段讲读。

我们已经知道“每逢佳节倍思亲”说的是唐代诗人王维的事情,当时的王维是怎样一个人呢?请读:

第一自然段

(1) 指名读第一自然段

(2) 这一自然段有几句话?(两句)说了什么?

板书:王维

(3) 小结:这一自然段交代了时间、地点和人物,讲的是唐代诗人王维15岁离家,到京城长安已有两年。

(4) 齐读第一自然段。

过渡:“佳节”指的是什么节日?为什么这一天王维“倍思亲”呢?请读:

第二自然段

(1)指名读第2自然段。

(2)这一自然段有几句话?(四句)

前三句说了什么?

板书:重阳 登高

重阳节这一天大街上很热闹,他们扶着老人,搀着孩子,你可以从那个词语看出来(扶老携幼)。

从哪里可以看出,重阳节是个“佳节”?(大街上很热闹,人们老老小小兴高采烈地去登高游玩可以看出人们把重阳节看做是个佳节)

这种情况使王维看了有什么感受?(第四句:更加思念家乡的亲人)

王维为什么逢到重阳节,更加思念自己的亲人?(和第一段的第二句有联系,那句话说明王维15岁离开家,来到长安已经有两年,他年纪轻,【每逢佳节倍思亲的作者】

长期离开自己的家乡,看到重阳佳节京城长安家家欢庆的情景,自然会更加思念家乡的亲人。)

(3)小结:这一自然段讲的是王维看到了重阳节家家欢度节日的景象,更加思念亲人。点名题目。

(4)齐读第二自然段。

过渡:王维主要想念哪些亲人?具体想了哪些事?请读

第三自然段

(1)指名读。

(2)这一自然段有几句话?(五句话)

第一句话和第二句话说了什么?

板书:插茱萸

教师讲述:茱萸是一种有着强烈香气的植物。古人重阳节登高,把茱萸插在头上,据说可以辟邪。这两句话是王维回忆以前重阳节和兄弟们头插茱萸登高远眺的情况。王维除了想到这一层,还想到了什么?读第三到第五句。 什么叫“天各一方”(指各人在不同的地方)

这三句话里有两个省略号,表示什么意思呢?(表示有的意思省略不说)

第一个省略号表示什么意思省略不说了?(表示王维思念兄弟们有些想法省略不说了)

第二个省略号表示什么?(表示王维猜想兄弟们思念自己时有些话省略了)

你们看,诗人王维思念兄弟们多么深切,既想到了过去,又想到了现在;既想到了自己对兄弟们的思念,也想到兄弟们对自己的思念,的确体现了“倍思亲”的思想感情。【每逢佳节倍思亲的作者】

(3)小结:这一自然段讲的是王维思念兄弟们的具体内容。 (4)齐读第三自然段。

过渡:王维是怎样来表达自己这种思想感情的?我们一起来看第四段。 (1)指名读。

(2)这一自然段说了什么?“思绪万千”是什么意思?(思绪万千就是

想头很多,想法很多)这一句话同上面哪个自然段意思有密切的联系?(这一句话和第三自然段关系密切)

下面第二句话说了什么?

板书:《九月九日忆山东兄弟》

“九月九日”点名了什么?(点名了重阳节)

“忆”是什么意思?(指思念)

注意:“山东”指的是华山以东王维的家乡蒲州,不是今天的山东省。

这个诗歌的意思是:重阳节思念家乡的兄弟们。

(3)齐读《九月九日忆山东兄弟》

板书:异乡 客

(4)看图,加深体会诗句意思。

图画上的人是谁?从哪里可以看出他是诗人?

点示:桌子上的纸上写的是繁体字的《九月九日忆山东兄弟》这首诗,未写题目。

(5)指名讲读诗句的意思。

(我孤身一人在他乡做客,每遇到美好的节日就加倍思念家中的亲人。我在遥远的他乡想到兄弟们一定都登上了高处,他们都插着茱萸,唯独缺少我一个人)

(6)小结:这一自然段讲的是王维写诗表达了思念亲人的感情。 (7)齐读第四自然段。

二、 总结课文。

(1)这篇课文写了唐代大诗人王维年轻时客居京城长安,在重阳节写下了《九月九日忆山东兄弟》这首诗,表达了他思念家乡亲人的无限深情。 (2)指名结合课文内容,说说“每逢佳节倍思亲”这句诗的意思。 (3)背诵《九月九日忆山东兄弟》。

环节三、回归整体——积累拓展,读写训练

(七)拓展延伸,学以致用

他还会想什么呢?

诗句“每逢佳节倍思亲”出自唐代诗人王维的<九月九日忆山东兄弟>,每逢佳节倍思亲全诗及赏析如下:

一、<九月九日忆山东兄弟>全诗及注解

九月九日忆山东兄弟

作者:王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

注释:

九月九日:指农历九月九日重阳节,又叫老人节。

忆:想念。每逢佳节倍思亲全诗及赏析。

山东:指华山以东(今山西),作者的家乡山西祁县就在这一带。

异乡:他乡、外乡。

为异客:作他乡的客人。

登高:古有重阳节登高的风俗。

茱萸(zhūyú):一种香草。古时重阳节人们插戴茱萸,据说可以避邪。

山东兄弟:山东指华山以东。每逢佳节倍思亲全诗及赏析。王维是蒲州(今山西永济)人,蒲州在华山东面,而王维当时在华山西面的长安,所以称故乡的兄弟为山东兄弟。九月九日是重阳节,中国有些地方有登高的习俗。<太平御览>卷三十二引<风土记>云:“俗于此日,以茱萸气烈成熟,尚此日,折茱萸房以插头,言辟热气而御初寒。”

译文:

我独自一人在异乡漫游,

二、<九月九日忆山东兄弟>全诗赏析

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。这首诗就是他十七岁时的作品。和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。但千百年来,人们在作客他乡的情况下读这首诗,却都强烈地感受到了它的艺术力量。这种艺术力量,首先来自它的朴质、深厚和高度的艺术概括。

<九月九日忆山东兄弟>作者为唐代文学家王维。其古诗全文如下:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

[前言]

<九月九日忆山东兄弟>是唐代诗人王维的名篇之一。古诗九月九日忆山东兄弟的诗意_九月九日忆山东兄弟原文翻译赏析_作者王维。此诗写出了游子的思乡怀亲之情。诗一开头便紧切题目,写异乡异土生活的孤独凄然,因而时时怀乡思人,遇到佳节良辰,思念倍加。接着诗一跃而写远在家乡的兄弟,按照重阳节的风俗而登高时,也在怀念自己。诗意反复跳跃,含蓄深沉,既朴素自然,又曲折有致。其中“每逢佳节倍思亲”更是千古名句。

[注释]

⑴九月九日:即重阳节。古以九为阳数,故曰重阳。古诗九月九日忆山东兄弟的诗意_九月九日忆山东兄弟原文翻译赏析_作者王维。忆:想念。山东:王维迁居于蒲县(今山西永济县),在函谷关与华山以东,所以称山东。

⑵异乡:他乡、外乡。 为异客:作他乡的客人。

⑶登高:古有重阳节登高的风俗。

⑷茱萸(zhūyú):一种香草,[翻译]

独自漂泊在外作异乡之客,每逢佳节到来就更加思念亲人。遥想家乡的亲人们今天都在登高,遍插茱萸时唯独少我一个人。

[赏析]

王维这首<九月九日忆山东兄弟>诗载于<全唐诗>卷一百二十八。下面是唐代文学研究会常务理事刘学锴先生对此诗的赏析。

王维是一位早熟的作家,少年时期就创作了不少优秀的诗篇。这首诗就是他十七岁时的作品。和他后来那些富于画意、构图设色非常讲究的山水诗不同,这首抒情小诗写得非常朴素。但千百年来,人们在作客他乡的情况下读这首诗,却都强烈地感受到了它的力量。这种力量,首先来自它的朴质、深厚和高度的概括。

诗因重阳节思念家乡的亲人而作。王维家居蒲州,在华山之东,所以题称“忆山东兄弟”。写这首诗时他大概正在长安谋取功名。繁华的帝都对当时热中仕进的年轻士子虽有很大吸引力,但对一个少年游子来说,毕竟是举目无亲的“异乡”;而且越是繁华热闹,在茫茫人海中的游子就越显得孤孑无亲。第一句用了一个“独”字,两个“异”字,分量下得很足。对亲人的思念,对自己孤孑处境的感受,都凝聚在这个“独”字里面。“异乡为异客”,不过说他乡作客,但两个“异”字所造成的艺术效果,却比一般地叙说他乡作客要强烈得多。

在自然经济占主要地位的封建时代,不同地域之间的风土、人情、语言、生活习惯差别很大,离开多年生活的故乡到异地去,会感到一切都陌生、不习惯,感到自己是漂浮在异地生活中的一叶浮萍。“异乡”“异客”,正是朴质而真切地道出了这种感受。作客他乡者的思乡怀亲之情,在平日自然也是存在的,不过有时不一定是显露的,但一旦遇到某种触媒──最常见的是“佳节”──就很容易爆发出来,甚至一发而不可抑止。这就是所谓“每逢佳节倍思亲”。佳节,往往是家人团聚的日子,而且往往和对家乡风物的许多美好记忆联结在一起,所以“每逢佳节倍思亲”就是十分自然的了。这种体验,可以说人人都有,但在王维之前,却没有任何诗人用这样朴素无华而又高度概括的诗句成功地表现过。而一经诗人道出,它就成了最能表现客中思乡感情的格言式的警句。

前两句,可以说是艺术创作的“直接法”。几乎不经任何迂回,而是直插核心,迅即形成高潮,出现警句。但这种写法往往使后两句难以为继,造成后劲不足。这首诗的后两句,如果顺着“佳节倍思亲”作直线式的延伸,就不免蛇足;转出新意而再形成新的高潮,也很难办到。作者采取另一种方式:紧接着感情的激流,出现一泓微波荡漾的湖面,看似平静,实则更加深沉。

重阳节有登高的风俗,登高时佩带茱萸囊,据说可以避灾。茱萸,又名越椒,一种有香气的植物。三四两句,如果只是一般化地遥想兄弟如何在重阳日登高,佩带茱萸,而自己独在异乡,不能参与,虽然写出了佳节思亲之情,但会显得平直,缺乏新意与深情。诗人遥想的却是:“遍插茱萸少一人。”意思是说,远在故乡的兄弟们今天登高时身上都佩上了茱萸,却发现少了一位兄弟──自己不在内。好像遗憾的不是自己未能和故乡的兄弟共度佳节,反倒是兄弟们佳节未能完全团聚;似乎自己独在异乡为异客的处境并不值得诉说,反倒是兄弟们的缺憾更须体贴。这就曲折有致,出乎常情。而这种出乎常情之处,正是它的深厚处、新警处。杜甫的<月夜>:“遥怜小儿女,未解忆长安”,和这两句异曲同工,而王诗似乎更不着力。