【www.guakaob.com--高考励志】

描写新疆边塞的古诗

李贺写边塞风景(一)

关山月 李白

明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。汉下白登道,胡窥青海湾。 由来征战地,不见有人还。戍客望边色,思归多苦颜。高楼当此夜,叹息未应闲。

塞上听吹笛 高适.

雪尽胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。借问梅花何处落,风吹一夜满关山

凉州词 王之涣

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

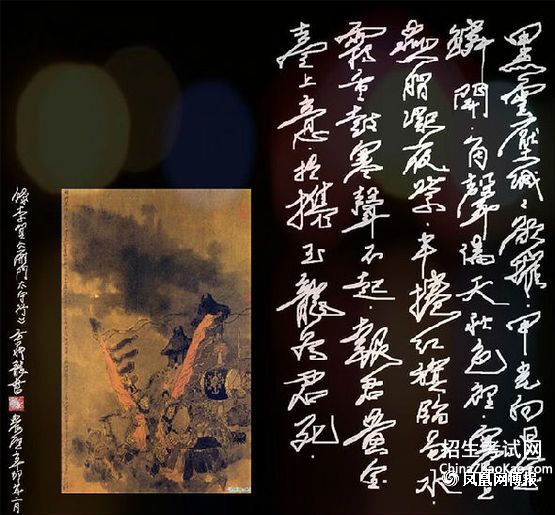

雁门太守行 李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫①。 半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死②。

从军行七首(其五) 王昌龄

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

渔家傲 范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭。 浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地。人不寐,将军白发征夫泪。

使至塞上 王维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

别董大 高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

送元二使安西 王维

渭城朝雨轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

出塞 王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

从军行 王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

塞下曲·其三 卢纶

月黑雁飞高,单于夜遁逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

塞下曲 卢纶

林暗草惊风,将军夜引弓。平明寻白羽,没在石棱中。

白雪歌送武判官归京 岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。 纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。轮台东门送君去,去时雪满天山路。 山回路转不见君,雪上空留马行处

试析唐代边塞诗作中景物描写的作用

李贺写边塞风景(二)

试析唐代边塞诗作中景物描写的作用

摘 要:一首经典的唐诗不仅字词优美,更在于它融入了诗人的主观情感并由此引起读者的共鸣。而诗作中的景物描写不仅能展现典型时期的典型环境,更能通过诗人的情感加工形成符合诗作主题的主观意象。作为唐诗重要流派的边塞诗,其景物描写尤其体现了这种作用。

关键词:唐代;边塞诗;景物描写;作用

唐诗是中国古典诗歌的顶峰,其中以边塞题材诗作最能体现大唐气象。唐代诗人大多有过边疆征战生活的经历,他们通过诗歌创作反映社会现实,记录时代现实,剖析自己心路历程。而边塞诗自先秦《诗经》就有体现,因此,唐代边塞诗可以看做是一种文化延续,精神传承。唐代诗人扎根与这种文化氛围中,得到精神的抚慰,并通过诗作中的景物描写——沙漠、草原、孤城、明月、寒雁、羌笛、马嘶、战鼓、黑山、飘雪等——实现自己的创作追求。

一、通过景物描写描绘出边地特有风光及风物

唐代边塞诗涉及到唐朝北方广大边疆地区,在这一地区不仅有征战动乱,更有别与唐朝中原的方正、江南的软腻的独特的壮丽雄奇的风光景色,也有区别于内地的特有少数民族的民情风俗。边地的荒漠戈壁、关隘崇山、冰原雪山、草原镜湖等皆收录于唐代边塞诗人的笔下。

如岑参的《首秋轮台》:“异域阴山外,孤城雪海边。秋来唯有雁,夏尽不闻蝉。雨拂毡墙湿,风摇毳幕膻。轮台万里地,无事历三年。”阴山异域,雪海孤城;初秋雁高飞,终夏无蝉鸣;秋雨袭帐篷,毡墙显潮湿,风摇毡帐,牲畜膻气扑面袭来。诗作形象描绘边疆地理环境、独特气候。再如李益的《塞下曲》(其一):“蕃州部落能结束, 朝暮驰猎黄河曲。燕歌未断塞鸿飞, 牧马群嘶边草绿。”驻守边防的将士们在黄河边纵横驰骋、围猎游戏;只看到天高地远,鸿雁纷飞,飘渺的歌声飘荡在广袤的原野上,放牧的马群在草原上欢快奔跑,声势浩大。作者描绘了塞外草原碧草连天,马嘶人欢,一片生机蓬勃的景象,向读者展示了边塞草原独有的风貌和边地人民的生活情态。

这些诗人笔下体现边地独特风物人情的诗作,或描绘边地雄伟绮丽的自然环境,或体现边疆奔腾豪放的边民风情。无不浸润着诗人对边塞山川风物的深情,对边地人民的质朴真实、风俗民情的多姿多彩的迷恋,体现了诗人对祖国边疆的挚爱之情。

二、通过景物描写体现作者向往边疆和平,渴望民族团结的愿望

虽然当代边塞诗大部分作品都是以战争为书写主题,但对渴望和平的美好愿景,成为厌倦战争的边塞诗人呼喊的主题。哪怕是短暂和平时期的和谐生活,都给边塞诗人留下了深刻的印象,使得边塞诗歌中期待和平,反对战争,呼唤共存的声音尤为响亮。如塞外的天高气

清、青葱草场、牧马放羊、雨雁新笋、刀兵入库等反映边塞和平气象的景物入诗。

如高适的《塞上听吹笛》:“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。借问梅花何处落,风吹一夜满关山。”塞外冬天已过,冰雪消融,水草渐丰,牧马时节到来。战士们牧马归来,明月高悬,戍楼月影斑驳,一片暂休刀兵、和谐宁静的气氛。伴着羌笛与风声入眠,早晨醒来,梅花片片四散,香满整个关山。这首诗虽有淡淡乡愁,但并不是征战引起,而是因难得和平闲适引起的“功成身退”的缕缕乡思。再如张乔的《书边事》:“调角断清秋,征人倚戍楼。春风对青冢,白日落梁州。大漠无兵阻,穷边有客游。蕃情似此水,长愿向南流。”清秋时节,秋高气爽,号角回荡,悠扬飘荡,士卒慵倚戍楼,自在惬意。清风拂来,昭君墓上的青草随风摇摆;阳光和煦,余辉照在梁州街头。广阔的大漠看不到军兵的影子,只有游客在悠闲玩赏。诗作借边疆一派和谐的景象暗示边关安宁、边民安居,体现作者向往边疆和平,渴望民族团结的愿望。

唐代诗歌可以说是唐代社会生活的一面镜子,它不仅映照出唐王朝和周边少数民族之间的多种矛盾,以及由此而引发的连绵不绝的战争。也能从这面镜子里映射出唐代民族大融合中各族之间友好的往来与和睦的交流。唐代边塞诗歌中,自然除了体现战争主题的雄伟壮阔的景物描写外,也有很多以体现和平为主题的温柔和煦、歌舞升平等的景物入诗。

三、通过景物描写表现战事惨烈、战争残酷

唐王朝与少数民族政权争执不断、战事频繁,这一时期的北方民族又是民风彪悍、能骑善射、崇尚刀马天下又掳掠成性。唐朝社会风气同样尚武豪放、不屈不挠,军力空前强大。当两支同样劲旅相遇碰撞,必然是互不退缩、杀伐果断,因此每战士卒必伤亡惨重、损兵折将。唐代文人目睹战事惨象,自然将黄沙埋骨、日暮低垂、黑山兵稀、刀光剑血等表现战争惨烈的景物融入诗中。

如李贺的《雁门太守行》:“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫„„”天空黑云密布,压向城头,城墙都要被压垮,一缕阳光撕开浓云照射下来,城头将士甲衣金光闪闪,光耀照人。用“黑云”象征敌军人多势众、兵临城下,“甲光”象征守城将士甲胄加身、备战御敌,双方精锐尽显,血战一触即发:号角吹响,遍彻寒秋高空,鏖战不断,鲜血遍地,晚霞照耀,凝结成大片紫斑。战斗之惨烈,战争之残酷可见一般。

表现边战残酷的边塞景象的描写一般都显得阴森肃杀、满目疮痍,皆能构成一幅悲凉凄惨,充满死亡气息的画面,营造出令人心惊胆颤的气氛。而战后的惨象更给边塞增添一层悲壮荒凉、凄惨哀伤的色彩,无论结局如何,战争带来的只有大量而惨烈的牺牲,将士们都不得不忍受着精神和肉体的双重创伤。

四、通过景物描写展现戍卒的生活艰辛、戍边无期

边疆地区其地理环境复杂多变,自然环境也是极为恶劣。边塞地区生活艰辛除了环境艰苦,也和边地开发落后、资源匮乏有关。对于长戍于此, 战事频繁的将士们来说,在如此严酷环境中艰难的生存是一种痛苦的考验。边塞诗中常以苦寒人稀、雪山险隘、荒漠孤城、奇险荒芜来表现士卒戍边的艰辛。

如李颀的《古从军行》:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多。野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。”白天攀上高山观望四周是否有烽火报警,傍晚牵马到交河边让马饮水。夜间风沙骤起,呼啸凛冽,一片漆黑;除了营中巡夜的士卒偶尔发出的单调打更声外,不知从哪里隐约传来的琵琶声,如泣如诉、幽怨哀婉,让人心忧神伤。在辽阔的塞外大地上,眼望所至一片荒凉,军营就驻扎在这无城郭依托、了无人烟的荒漠之上,只有天空的浮云相伴;驻地的天气又十分恶劣,时而冷雨侵袭,时而雪落纷飞,加上茫茫大漠的苦寂。戍边将士们孤独艰辛、徭役无期的生活情状如在眼前。

因受历史发展的影响,唐代诗人对边塞战争有着极为复杂的情感体验,唐代边塞诗人众多,但很少有人始终如一歌颂边战的。诗人们常用景物描写表现真实的边疆生活,“塞外征行无尽日,年年移帐雪中天”是边地戍卒的真实生活写照,自然边地生活艰辛、徭役无期的主题多见于诗。

五、通过景物描写展现将士的英雄气概及保家卫国、建功立业的豪情壮志

唐代社会政治开明、军力强大,民族自豪感空前,人民爱国热情高涨,唐代诗人积极进取,为国建功立业的豪迈情怀和乐观昂扬的爱国主义情怀,在边塞诗中皆得以体现。这些边塞诗中的景物也有独特的描绘,如旌旗高扬、军鼓马嘶、金甲角弓、狂风怒卷等都能展现出士卒们不畏艰苦、戍守边关,又无所畏惧、英勇顽强的精神。

如卢纶的《塞下曲》:“月黑雁飞高,单于夜遁逃。欲将轻骑逐,大雪满弓刀。”由景开篇,月亮退隐,伸手不见五指;寒雁高飞,四周鸦雀无声,正是军事行动的绝佳时机。敌酋趁着漆黑夜色的掩护,率领残卒悄悄逃遁,全线溃退。既体现了对敌人的不屑又反映我军必胜信念,令人振奋。发现敌人潜逃,将军欲要率领轻骑准备追击。骑士们在列队等待的时候,一场纷纷扬扬的鹅毛大雪落在整齐的队列中,刹那间士卒们的马刀上就落满了雪花,就像为闪亮的刀身附上一层雪白的刀鞘,隐隐有寒光闪过。诗作景物描写中充溢着对将士们不怕牺牲,英勇战斗精神的赞美,读来让人热血沸腾。

唐代边塞诗中的献身精神与英雄主义气概,赋予了边塞诗雄奇壮美的风格,诗作中的景物描写皆遵循这一风格,显得根骨遒劲。这一类型的景物描写往往体现诗人豪气万丈、投笔入幕、为国舍身的大无畏精神。这既激励友人建功立业,又映射自己渴望立功边疆的壮志豪情,字里行间洋溢着一股豪迈的气势。

六、通过景物描写体现戍边将士的无尽乡愁及思妇的闺怨之情

唐代边塞诗中的乡愁诗可分为思乡诗与闺怨诗两个类别。征人戍边的杳无归期和战争的残酷多变,不仅给戍卒以心理的创伤、身体的残疾,也给守家的妻子带来沉重的劳作负担和情感的孤独。自然在戍卒的心理会产生浓郁的思乡之情,独守的妇人也会有强烈的闺怨情结。这类边塞诗作尤为重视景物的刻画,如陌头杨柳、碧空秋月、芦管横笛、垂帘锦幕等。

如李益的《从军北征》:“天山雪后海风寒,横笛遍吹《行路难》。碛里征人三十万,一时回首月中看。”诗以苦寒入景,塞北天山地区暴雪飘零、青海湖刮来凛冽寒风,行军更加艰难,战士们吹起哀怨的《行路难》。行走在刺骨寒风里,蹒跚在荒漠冷月中的守边士卒思乡的愁绪,在这种痛苦煎熬中欲显凄切。诗作将征人们久郁胸中、奔涌而出的思亲怀乡之情表现的淋漓尽致。再如王昌龄的《从军行七首》(其二):“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”这首诗描绘了一个戍边生活的场景:军中宴乐,翩翩起舞,琵琶连弹。本为乐事,然曲随人心,即便换弹新曲,即便异域风情,听到的感受到的也总是如《关山月》般的伤离之情。这种离乡情愫总也倾诉不尽。唯有仰望夜空,入眼的却是秋月高悬、月光映射长城,无限的乡愁,无尽的思念更是滚滚而来。

唐代边境战争频繁多发且往往旷日持久,这给征卒带来了深重的徭役负担,也让思妇形

成浓烈的幽怨情结。唐代边塞诗歌中的边塞诗中既有思妇对征夫的思念缠绵、缱绻难卧,也有征夫对思妇的远望思乡、行子肠断。唐代边塞诗人都有漫游经历,因此更能深刻理解征卒、思妇的心理情怀,他们本着对下层士卒们的同情之心完成了乡愁主题的边塞诗歌创作。

综上,唐代社会既有民族间的对立与抗争,也有互相了解、相互融合,更有因民族战争产生的种种社会问题,及因民族融合产生的期待止战、渴望和平的美好愿望。这些主题的诗作皆可以结合诗人边地生活的真实体验,通过诗人的妙笔,用边疆独有的风物,结合作者赋予这些景物的雄浑苍凉、磅礴豪放、凄清哀伤的意境,向读者展示了一个绚烂多彩的塞外世界。

参考文献:

[1] 刘洁.唐诗审美十论[M].北京:民族出版社,2002 .

[2]闫福玲.汉唐边塞诗主题研究[D].南京:南京师范大学,2004.

[3]任文京.唐代边塞诗的文化阐释[M].北京:人民出版社,2005.【李贺写边塞风景】

[4]彭定求等.全唐诗[M].北京:中华书局,1999.

[5]应晓琴.唐代边塞诗综论[D]上海:华东师范大学,2007.

作者简介:高骥(1984–),男,汉族,山东省菏泽人,毕业于四川师范大学文学院,现就职于菏泽学院文学与传播系。

窗体底端

悲壮和苍凉的古典边塞和写柳的诗词

李贺写边塞风景(三)

悲壮和苍凉的古典边塞诗词【姓名: 学号: 】 使至塞上 作者:王维

单车欲问边, 属国过居延。 征蓬出汉塞, 归雁入胡天。

大漠孤烟直, 长河落日圆。 萧关逢候骑, 都护在燕然。

从军行(其四) 作者:王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。 黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

凉州词 作者:王之涣

黄河远上白云间, 一片孤城万仞山。 羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

古 从 军 行作者:李颀

白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.行人刁斗风沙暗,公主琵琶幽怨多.

野营万里无城郭,雨雪纷纷连大漠.胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落.

闻道玉门犹被遮,应将性命逐轻车.年年战骨埋荒外,空见蒲萄入汉家.

塞下曲六首(选一)作者:李 白【李贺写边塞风景】

五月天山雪,无花只有寒.笛中闻折柳,春色未曾看.

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍.愿将腰下剑,直为斩楼兰.

望 蓟 门 作者:祖 咏

燕台一望客心惊,笳鼓喧喧汉将营.万里寒光生积雪,三边曙色动危旌.

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城.少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨.

前出塞九首(选一) 作者:杜 甫

挽弓当挽强,用箭当用长.射人先射马,擒贼先擒王.

杀人亦有限,列国自有疆.苟能制侵陵,岂在多杀伤.

军 城 早 秋 作者:严 武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山.更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还.

夜上受降城闻笛 作者:李 益

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜.不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡.

塞 下 曲(二首) 作者:卢 纶

林暗草惊风,将军夜引弓.平明寻白羽,没在石稜中.月黑雁飞高,单于夜遁逃.欲将轻骑逐,

大雪满弓刀.

征 人 怨 作者:作者:

柳中庸

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环.三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山.

雁门太守行 作者:李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开.角声满天秋色里,塞上胭脂凝夜紫.

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起.报君黄金台上意,提携玉龙为君死.

陇 西 行 作者:陈 陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘.可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人.

己 亥 岁 作者:曹 松【李贺写边塞风景】

泽国江山入战图,生民何计乐樵苏.凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯.

逢入京使 作者:岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干.马上相逢无纸笔,凭君传语报平安.

陇西行 作者:陈陶

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘.可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人.

登幽州台歌 作者:陈子昂

前不见古人,后不见来者.念天地之悠悠,独怆然而涕下.

关山月 作者:李白

明月出天山,苍茫云海间.长风几万里,吹度玉门关.汉下白登道,胡窥青海湾.

由来征战地,不见有人还.戍客望边邑,思归多苦颜.高楼当此夜,叹息未应闲.

* 夜上受降城闻笛 作者:李益

回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜.不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡.

回乐峰:回乐县附近的山峰.

* 出塞 作者:王昌龄

秦时明月汉时关,万里长征人未还.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山.

* 凉州曲 作者:王翰

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催.醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回.

* 凉州词 作者:王之涣

黄河远上白云间,一片孤城万仞山.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关.

渔 家 傲① 范仲淹

塞下秋来风景异,塞下秋来风景异②,衡阳雁去无留意③。四面边声连角起,千嶂里④,长烟落日孤城闭。 浊酒一杯家万里⑤,燕然未勒归无计⑥。羌管悠悠霜满地⑦,人不寐,将军白发征夫泪。

折柳送别的诗词 【姓名: 学号: 】

折柳送别”的文化内涵

一、“折柳”之深情。

古人分别时要折柳相送,这是当时一种很流行的民间习俗,尤其是在文人墨客中,成为一种时尚。张籍《蓟北旅思》:“客亭门外柳,折尽向南枝。” 从“折尽向南枝”和“柔条过千尺”这样的词句中,我们就可以看出这种习俗、时尚存在的普遍性。李白《春夜洛

城闻笛》:“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”(2003年高考古诗词鉴赏题出的就是这首诗。)

李白《忆秦娥》:“箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。” 李白《金陵酒肆留别》:“风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。”

郑谷《淮上与友人别》:“扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。数声风笛离亭晚,君向潇湘我向秦。”(“杨花”就是柳絮。苏轼有《杨花词》)

吴文英《风入松》:“楼前暗绿分携路,一丝柳、一寸柔情。”

聂胜琼《鹧鸪天》:玉惨花愁出凤城,莲花楼下柳青青,尊前一唱阳关后,别个人人第五程。 寻好梦,梦难成,有谁知我此时情。枕前泪共帘前雨,隔个窗儿滴到明。

二、“折柳”之缘由。

分别时为什么要折柳相送呢?常见的解释是,“柳”谐“留”音,赠柳表示留念,一为不忍分别,二为永不忘怀。但是,这种解释我们感到很单薄,不足以完全令人信服。折柳送别作为一种非常普遍的文化习俗,恐怕不是一个“谐音”就能解释清楚的。柳树和其他树木相比,其特点是“随地可活”,这正可以拿来祝愿远别的人,到了异地后,随遇而安,能够很快地融入当地的人群中,一切顺遂。这一说法便有了深刻的哲理性和更高的文化品味。

但是,我以为,这还不是“折柳送别”这种文化习俗的最初缘由。最早的渊源应该是“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”这几句古诗。理由有三:一是这诗句来自《诗经》,而且是名句,读书人人人熟悉;二是“杨柳依依”表达了战士出征前怀家恋土的离情别绪,为后来的的送别诗奠定了文化基调;三是《诗经》作为五经之一,其深广的文化传承作用是不容怀疑的,古人作诗讲究“无一字无来处”,当然来自经典。从这个意义上说,有人把《渭城曲》中“客舍依依杨柳春”改为“客舍青青柳色新”,我以为不妥。

总之,“折柳送别”应该有“谐音感怀”、“哲理启迪”、“文化传承”这样三个缘由。

三、“折柳”之乐曲。

“折柳送别”时,要吹笛,有时还要放声歌唱,所以,古诗中常把折柳、吹笛(唱曲)联系在一起,来表达依依惜别的深情。与之相关的乐曲有这样三首:一是北朝乐府《鼓角横吹曲》中的《折杨柳枝》。二是唐朝的《渭城曲》,又称《阳关三叠》。原来并不是一首歌曲,只是王维写的一首诗《送阮二使安西》,后来由乐人谱入乐府,当作送别曲,并把末句“西出阳关无故人”反复重叠歌唱,所以称为《阳关三叠》。这在唐朝是一首非常流行的送别曲。三是唐朝的《杨柳枝词》。是唐教坊曲名,作者多以此题咏柳,以表达离别之意。刘禹锡就有《杨柳枝词》九首,其中一首的内容是:“城外春风吹酒旗,行人挥袂日西时。长安陌上无穷树,唯有垂杨管别离。”

关于折柳送别的诗句

1、气暄动思心,柳青起春怀。——鲍照《三日诗》

2、柳条折尽花飞尽,借问行人归不归。——隋杂曲歌辞《送别诗》

3、幽幽桂叶落,驰道柳条长。折荣疑路远,用表莫相忘。——顾野王《芳树》

4、春风知别苦,不遣柳条青。——李白《劳劳亭歌》

5、城外春风吹酒旗,行人挥袂日落时。长安陌上无穷树,唯有垂杨管别离。

6、杨柳成歌曲,蒲桃学绣文。——北周庾信《奉和赵西东路春诗》

7、山回路转不见君,雪上空留马行处-白雪歌送武判官归京。岑参

8、纤纤折杨柳,持此寄情人。

9、三月江城柳絮飞,五年游客送人归。故将别泪和乡泪,今日阑干湿汝衣。

10、桃含可怜紫,柳发断肠青。——梁简文帝萧纲《春日诗》

11、清江一曲柳千条,二十年前旧板桥。曾与情人桥上别,更无消息到今朝。

12、含露桃花开未飞,临风杨柳自依依。——隋炀帝杨广《四时歌·东宫春》

13、巫山巫峡长,垂柳复垂杨。同心且同折,故人怀故乡。——梁元帝萧绎《折杨柳》

14、杨柳青青着地垂,杨花漫漫搅天飞。柳条折尽花飞尽,借问行人归不归?。——隋朝无名氏《送别》

15、曲成攀折处,唯有怨别离。——岑之敬《折杨柳》

16、无令长相思,折断杨柳枝。

17、杨柳东风树,青青夹御河。近来攀折苦,应为离别多。

18、日落水流西复东,春光不尽柳何穷。

19、人言柳叶似愁眉,更有愁肠似柳丝。柳丝挽断肠牵断,彼此应无续得期。

20、絮时依酒,梅花乍入衣。——梁元帝萧绎《和刘上黄春日诗》

21、渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

22、谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

23、天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青。

24、昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载饥载渴。我心伤悲,莫知我哀。

25、灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。

26、兰陵王·柳 作者:周邦彦【宋代】

柳阴直,烟里丝丝弄碧。 隋堤上,曾见几番,拂水飘绵送行色? 登临望故国。 谁识? 京华倦客? 长亭路,年来岁去,应折柔条过千尺。

闲寻旧踪迹。 又酒趁哀弦,灯照离席。 梨花榆火催寒食。 愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿,望人在天北。

凄恻,恨堆积。 渐别浦萦回,津堠岑寂。 斜阳冉冉春无极。 念月榭携手,露桥闻笛。 沉思前事,似梦里,泪暗滴。

描写边塞风光的诗句

李贺写边塞风景(四)

1、野云万里无城郭,雨雪纷纷连大漠。胡雁哀鸣夜夜飞,胡儿眼泪双双落。——李颀<古从军行>

2、风吹一夜满关山。

3、黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。描写边塞风光的诗句。角声满天秋色里,塞上胭脂凝夜紫。半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。报君黄金台上意,提携玉龙为君死。挽弓当挽强,用箭当用长。

4、黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄<从军行七首之三>

5、牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城。雪暗凋旗画,风多杂鼓声。描写边塞风光的诗句。——“初唐四杰”之一杨炯(唐)<从军行>

6、青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

7、射人先射马,擒贼先擒王。杀人亦有限,列国自有疆。苟能制侵陵,8、千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。——高适<别董大>

9、秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,()不教胡马度阴山。——王昌龄<出赛>

10、前不见古人,后不见来者。

11、葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。——王翰<凉州词>

12、黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。——王之涣(唐)<凉州词>

13、大漠孤烟直,长河落日圆。——“诗佛”王维(唐)<使至塞上>

14、秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。雪尽胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。

15、念天地之悠悠,独怆然而涕下。

上一篇:画龙点睛的解释及造句

下一篇:夸一个男人稳重的句子